研讨会:古代中国如何统治山城?

2016年04月06日 11:54

来源:凤凰历史

作者:沈雪晨

2016年4月1日下午,由台湾大学上古秦汉史读书会、明清制度与地方社会工作坊主办的“帝国、边疆、山城——区域史研究座谈会”在台湾大学文学院历史系会议室举

2016年4月1日下午,由台湾大学上古秦汉史读书会、明清制度与地方社会工作坊主办的“帝国、边疆、山城——区域史研究座谈会”在台湾大学文学院历史系会议室举办。会议由台湾大学历史系助理教授阎鸿中老师主持,德国图宾根大学汉学系副教授黄菲、中央研究院历史语言研究所助研究员李仁渊、中央研究院历史语言研究所博士后研究员游逸飞、台大人类系兼任助理教授黄川田修四位青年学者做专题演讲。

在区域史研究框架更趋细腻、历史学研究提倡多学科交叉的背景下,他们运用方志、碑刻、族谱、简牍、考古遗存等不同的史料,探讨了四个中国历史上的深山小城在选址、资源、交通、军政、历史认同、族群互动等领域产生的问题。

“山城”作为一种帝国边疆,与传统意义上和邻国接壤、由帝国新近开发拓殖的“边境地区”有一定的区别。它们在地理上不一定远离政治核心区,却因为交通条件的局限使得它们与世隔绝。在缺乏现代技术支持的情况下,传统帝国是如何实现对山城的有效控制的呢?物质资源匮乏、教化程度偏低的山城又是如何应对帝国权力的呢?山城研究的特殊性及其在全球史视野下的意义由此可见一斑。而“边缘”转而影响“中心”的研究角度,也是传统中国史研究没有充分挖掘的,由边地山城的建制、运作来讨论帝国中心的发展动态,正是这样的一种尝试。方志、谱牒等史料侧重反映基层社会史变迁,田野调查的研究方法则让研究者深入民间,与会的几位年轻学者无论从研究的题材还是方法上,都颇为前沿。

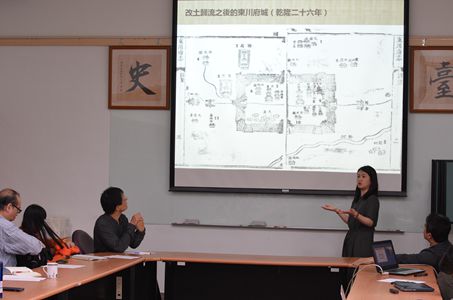

黄菲:明清东川府地景改造中随意而为的风水观念

(德国图宾根大学汉学系副教授黄菲报告东川县景观)

首先作发言的是黄菲,她研究的是明清时期云南东川府的地景改造问题。东川府位于昆明市东北部,是彝族六祖分支的所在地。它长期不在帝国的直接统治范围内,明中后期仍由当地的禄氏土司进行管理。至雍正四年(1726)改土归流,它被归入云南省,帝国的力量才逐渐进入。乾隆三年(1738),清朝在此开采铜矿,考虑建城事宜。最先参与计划的官员崔乃镛认为,要在这个被认为是“东故夷獠窟”的地方建立新城,就要舍弃原本的土司驻地,另辟新址。由于滇东北时常面临沼泽扩张、洪水泛滥水的问题,新城被选址在了一个半坡上。根据崔乃镛的风水知识,城池要分成上下半城,所有比较重要的官方建筑都被规划在了山坡上,以彰显天朝权威,而民居、庙宇则应放在下半城。有趣的是,城池规划大功告成之后,崔乃镛就被遣调至他处了,继任的王至、饶梦铭两位官员完全没有落实前任的规划,而将官府、管理铜政的机构都设在了山下平地处,而将万寿宫、商业会馆等民间设施建在了来往不便的半山腰。这说明帝国在边陲城镇的地景设置上并没有固定的模式,天高皇帝远,东川又不同于京、杭这些有传统城建基础的古都,建立新城的风水讲究往往依从于官员个人的喜好,有很大的发挥空间。

在东川府的地景布置上,另值得注意的特征是强烈的军政色彩和杂糅的民族分布。雍正八年(1730)崔乃镛平定当地土司叛乱,请示时任云南巡抚的鄂尔泰有关建城的风水知识,却得到了与当地风水师率先处理土地分配不均、缓和阶层冲突的主张完全相反的命令:加固军事要塞,重视边城在平定叛乱时的应对能力。因此才建成了后来规模更小、布局更加紧凑的东川府城。在城内的田地分布上,多元民族互相交融、汉人彝人比邻而居的情况也很普遍,可见严格的民族隔离政策并没有在南方边区有效开展,清朝在保护满汉等主要民族权益、维护民族关系内部平衡等问题上并不著意,只要求这个“蛮夷之邦”能够维持铜矿运输和政治平稳就好。东川府有壮丽的红土风貌,由中国传统文人风景模式演变而来的“东川十景”,也几乎设立在铜运沿线。东川府在镇边、采矿上的单一城市定位,由它被纳入帝国统治而得到进一步的强化。

李仁渊:福建屏南县的文明改造中帝国如何在场

接下来报告的是曾翻译罗威廉(WilliamRowe)《中国最后的帝国:大清王朝》一书的李仁渊。他以福建屏南县为研究中心,把这座清朝雍正时才建立的新县城中帝国力量的渗透过程做了前后梳理。屏南地区深居福建内陆,本隶属于古田县。此处山多地少,村庄沿河而建,规模非常有限。它的人群变动也很大,人口迁移性强,在明代就经历了复杂的社会变动,文明开化程度很低,官方称之为“夫比匿凶人,结纳无赖,非以强食弱,便以大欺小”。雍正十二年(1734),为加强对福建东南山区的控制,清朝开始在古田县细划行政区,但因交通不便,驻扎官员始终没有进入屏南地区。乾隆元年(1726),首位清朝官员沈锺赴任屏南。他在《屏南县志》中这样描述初来的情形:“每夜猛虎聚于墙外,人烟寥寥不过四五十矣。”尽管有所夸张,但荒蛮程度可以不难想见。

屏南县的改造是以科举为核心、培植地方士绅的过程。沈锺首先开放了屏南的考试名额,用以培养官府可以动员的生员力量,并藉此团结地方势力。从他的生员分布来看,基本均摊给了附近的地方大族势力。此后,他又以“本地籍贯”、“寄屏人士”的划分标准,解决了古田、屏南童生考试争夺籍贯的问题。此举成为他日后遭致地方势力排挤的导火索。尽管沈锺最后因没有处理好官府与地方的关系被弹劾罢官(以致他穷困潦倒、客死他乡),但是兴科举、重教化的风气却在此地保留下来,并成为帝国与山区维持连结的唯一纽带。如地方实力派张步齐通过与官方的合作,在福建内陆贩卖食盐起家,迅速崛起,继而修建祠堂、缮写族谱,成为一方缙绅。这一“文明化”过程与南方诸省,尤其是清代在台湾的开发有许多类似之处。报告人李仁渊指出,通过比较清朝势力进入前后,地方的社会结构、阶层分布、历史认同、记忆型塑等问题,可以清楚地看到国家是如何产生影响力、如何在一个边远山城实现在场(atpresence)的。官方与地方势力的你来我往权利互动,亦有较为普遍的价值。

帝国以科举影响边陲的代表性与内在限度

笔者认为,屏南县这座“山里面的新村庄”,是康雍以来人口激增大背景下,南方各地山区移民垦殖的缩影。屏南县以科举为核心的改造,是帝国在传统地区团结现成的士绅阶层、在新开扩地区培养新的士绅势力以维持儒教型国家的基层统治的典型手段。其中所产生的暴乱频发、官弱民强等问题,亦不过是这种进度缓慢的间接统治建立之初所必然遭遇的情况。

(台大历史系教授、台湾史著名学者李文良 沈雪晨摄)

两场报告之后,台大历史系教授李文良等老师提出了这样的疑问:难道沈锺之前,屏南地区完全没有官方的影响?以科举的进入与否来衡量是否过于单一了些?李仁渊回到道:现有的史料基本是清朝进入以后官方所修的方志,以及各大家族进入文明开化以后自己为自己编的族谱,仅从文字材料记载上看,科举的兴办确实在边区开发中起到了关键的作用。另外,所有做族谱的人都知道它们一追溯祖先就顺接到炎黄尧舜显然是无中生有,但族谱何时开始出现乱接祖先的现象仍然重要。它显示了一种文化资源在何时得以产生,它既有外来的华夏文明认同,也有内部家族发展壮大的需求,两者只有结合起来,才形成了一个完整的族谱叙事。并且在细节的操作上,也可以解读出许多资讯。从这个角度来看,分配生员、兴办学校确实是在前近代恶劣的技术条件下,对帝国对边陲几种不多的影响手段。

[责任编辑:唐智诚 PN008]

责任编辑:唐智诚 PN008

凤凰历史官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128