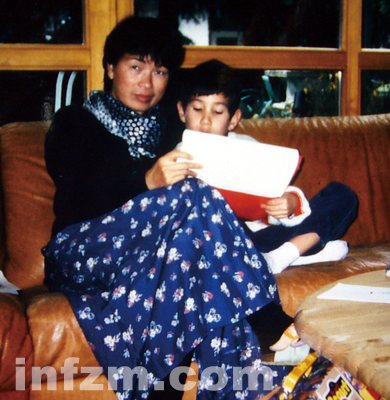

安德烈的弟弟菲利普观察过:当他见到妈妈朋友的时候,妈妈的朋友明知道他会讲中文,还是会看着他妈妈问“他”几岁了,而不直接地对着他说“你几岁了”。亚洲人还是习惯把小孩子当“小孩子”来看。 图/龙应台

南方周末:你应该也处于他老师那个层级。

龙应台:某些层面确实是,但我觉得,我对于我的父母这一代人,可能比他们多一点理解和怜惜吧,不论是海峡的此岸或彼岸。

当你的国家被侵略的时候,要团结起来,抵御外侮——但客观地说,有一些所谓“外侮”,是政治野心家制造的,因为这东西最容易拿来巩固权力,它往往是统治术的一部分。所以对于国家主义、民族情绪什么的,我的怀疑是相当深的。

南方周末:你会容忍孩子们的“不正确”吗?要是他们有一种不正确。

龙应台:我们常争执啊。他们也常批评我呢。譬如说有一次,我跟菲利普在看台湾的电视新闻,我边看边骂,说怎么这么差的新闻编辑,这么偏颇,简直不堪忍受。他冷冷地说,去改造他呀,别只骂不做。他觉得我的行动力不够。然后我们就会谈到知识分子和行动者之间的界线,他们不见得同意我的看法。安德烈就会觉得我身上还有太多知识分子的“身段”。

再譬如说,对于生活态度,《亲爱的安德烈》里,我们的差异特别突出。安德烈觉得我缺乏生活美学。我也承认。

菲利普对“左”很有看法。所谓“左”,指的是西方的“左”,不是大陆的“左”。他十六岁的时候,在法兰克福一个有名的左派报纸作实习生,那时好像还很欣赏欧洲的左派思潮。现在他十九岁了,他会告诉你,德国的左派完蛋了,走极端,而且毫无新意,空洞的意识型态领军,连绿党都相当地空中楼阁,他觉得很“幼稚”。他会跟你说,很多的现实不是你用那种极左的浪漫主义可以解决的。

这哪里轮得到我不容忍啊?他们都有自己的看法,有时候比我还要懂得多。我所希望的是:第一,他们能思考、是独立地思考;第二,有宽容的精神——在这两个基础上,他们无论做什么选择,我都能够接受。

如果他是同性恋

南方周末:你对他们没有限制、没有戒律吗?

龙应台:我在家的时候,他不会带女孩子到家里来过夜。

南方周末:这个是你提出来的,还是不成文的?

龙应台:没提过,他的自律吧。而且,妈妈在,女朋友来也放不开吧。我还会担心我的孩子嗑药,但是这种东西不是靠规定、戒律可以解决的。

南方周末:你会问吗?

龙应台:会。曾经我看到他早上起来都很疲倦,我会直接问:“你有没有嗑药呀?”他还算蛮“同情”我的,耐着脾气说:“我告诉你我没有,而且请你相信我没有。”那你还能做什么呢?

南方周末:那男女方面呢?会有要求吗?

龙应台:他不跟我谈,我也觉得这完全是他个人的选择,我觉得我一点权利都没有。他是一个成年的男子,成年的男子选择他的爱情完全是自己的事。在我的心目中完全没有“媳妇”这个词。将来我们也不太可能两代人住在一起,也不可能跟所谓的“媳妇”相处。

南方周末:大部分父母跟孩子之间,有些特定的议题是肯定出现的。一个是父母规定孩子不能怎么样,就是“戒”;还有一个,就是规定孩子“要怎么样”,比如帮助他设计道路,选择职业,选择专业。这样的课题你们发生过吗?

龙应台:他们小一点的时候,会有“律”,譬如几岁几岁之前,晚上9点以前上床;几岁几岁之前,半夜十二点之前要回到家等等。也有要求,譬如小时候带他去上游泳课、钢琴课,不准他不去。但一旦超过十七八岁,“律”都变成“自律”,都看他自己。他抽烟我很不喜欢,但我无可奈何。只能像一个正常的成人一样,你对我要有礼貌,你不在室内抽烟,我们在同一室内的时候不抽烟等等,就是普通的成人戒律而非母子戒律了。

南方周末:你会帮他解决一些问题吗?

龙应台:当他来跟我求助的时候,我就给他帮助。否则会自讨没趣啊。

南方周末:当初他选择专业,是他的选择吗?

龙应台:都是他的选择,但他会跟我讨论。我给的意见的核心,还是你对什么有兴趣就去。我不强调说你选什么东西比较容易找到工作,而是你最好去追求你有强烈兴趣的所在。

南方周末:安德烈对什么有兴趣呢?

龙应台:他本来学经济,后来不喜欢,改读社科院的国际关系和政治学。他有兴趣的议题,譬如说联合国要怎么处理南北贫富不均的问题,或者是说在全球化的新秩序里,世界银行对于非洲的这些贫穷的国家是怎么做政策的,什么政策会影响到这些国家的将来发展。

南方周末:大陆的父母实际上处理的是两个问题,一个是戒律的问题,一个是未来选择的问题。

龙应台:那你是否要问我如果安德烈有一天跑来跟我说,“妈,我是个同性恋”……

|

编辑:

李志题

|