《创业史》作者柳青百年:一生不敢说真话

作者:朱诗琦

2016-04-27 第524期

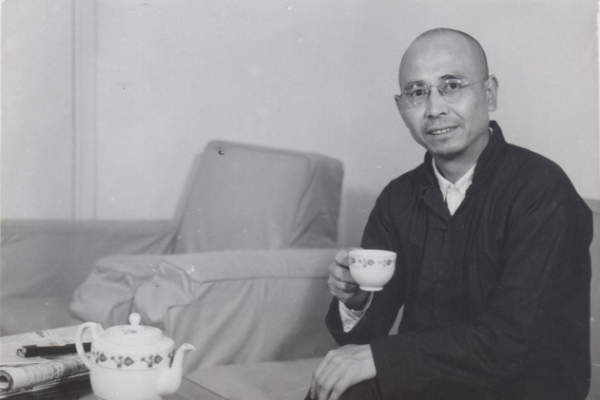

作家柳青(资料图)。

柳青女儿刘可风。

去世38年后,借由女儿的笔,作家柳青得以说一些生前不敢说或来不及说的话。

如果柳青还活着,今年刚好100岁。这位主动扎根农村14年的著名作家,长期以来被视作延安文艺座谈会精神的勤奋的实践者。当下,又作为文艺界“深入生活、扎根人民”的典范,柳青精神研讨会在全国接连召开。

今年是文革发动50周年。少有人知道,柳青也曾在文革中被打倒、关过“牛棚”。这段经历以及他在那个年代的沉默,连同《创业史》鲜明的时代烙印,使得他被文学界批为“缺乏批判精神”、“意识形态的宣传员”。批评者说,他毕竟是亲历过“大跃进”、文革的人,为什么对那个年代毫无反思?

柳青在文革结束两年后去世,四部《创业史》,只完成了两部。

“他生前出版的东西,和他的思想,差别实在太大了。但是,他来不及完成整个作品就去世。如果我不写,后人会一直误解他。” 柳青女儿刘可风说,这是她写《柳青传》的缘由。

“永远听党的话”

早在1953年,作家柳青自愿到陕西长安县皇甫村落户,并要求撤掉县委副书记的职务,专心写作。他在那儿待了14年。

受延安文艺座谈会的影响,柳青相信作家只有深入生活,与工农群众打成一片,才能写出好的作品。他要写一部农村社会主义改造的巨作,歌颂新农村怎样诞生、新农民怎样成长。“这是我们一代作家的光荣任务。”柳青说。

文学研究者程光炜曾毫不客气地评价,在那一时期的解放区作家中,柳青恐怕是最没有自我反省的人之一,这使他的“真诚”更令人痛惜。“与赵树理返回并定居故乡是出于对当代文学不关心农民命运的不满有所不同,柳青自愿到陕西长安县皇甫村落户完全是响应“深入生活”的政治性号召。”

柳青自我改造的自觉性超过同时代其他作家,这方面他所投入的时间和精力,在同辈作家中首屈一指。

1960年1月7日,柳青在《人民日报》发表《永远听党的话》一文,总结他学习毛泽东文艺思想的三点心得:“听党的话,不断地改造思想;同人民在一起,积极地参加实际斗争和实际工作;在艺术上,努力地发挥自己的独创性和独特风格。”

柳青说:“要写出一些作品,确实有利于党和人民,有利于消除资产阶级政治影响和思想影响,帮助人民建立共产主义思想和道德品质,不老老实实遵循毛泽东文艺方针,谁能办到呢?”

长安县农村的14年,柳青完成了这本后来名为《创业史》的书,并成就了他在上世纪50、60年代文学中的至高地位。中国当代文学史有“三红一创”一说,指的便是《红旗谱》《红岩》《红日》和《创业史》这部公认的红色经典。

文学界对柳青的态度多半双重,一方面,认为政治性明显损害了作品真正的艺术生命力,另一方面,肯定柳青的艺术功力。

学者何吉贤梳理过《创业史》几十年以来的评价的变化:第一阶段,上世纪60年代第一部刚面世便获得很高评价,第二阶段,文革时期,它与大多“十七年文学”作品一同被否定,第三阶段,新时期后,农业政策、文学观念发生巨变,但相比于其他“红色作家”、“十七年文学”,《创业史》并不是被否定得最厉害的;第四阶段,80年代中期以后,现代派兴起,柳青所代表的现实主义传统自然被边缘化;第五阶段随着90年代初的“陕军东征”,柳青传统作为一个文学影响的脉络一直时断时续地被人提起。

这些评价刘可风逐一听在耳里。她说:“有一个说法我认为是中肯的。时隔这么多年,柳青的作品还能够得到大家的认可,说明文学性战胜了政治性。”

《创业史》第一部刚出版时,北大中文系教授严家炎曾发文质疑书中的“正面人物”梁生宝形象塑造的合理性和真实性。他认为,主人公梁生宝作为“社会主义革命时代的青年农民英雄”,塑造不算最为出色;浓缩了“千百万旧农民的血泪耻辱历史的真实写照”的梁三老汉,才是柳青创作上的亮点,

柳青写了一篇措辞严厉的文章反驳严家炎。他说:“小说选择的是以毛泽东思想为指导思想的一次成功的革命,而不是以任何错误思想指导的一次失败的革命。……小说的字里行间徘徊着一个巨大的形象——党,批评者为什么始终没有看见它?”

文革期间,同遭批判的严家炎与柳青在陕西省作协相遇。严家炎回忆,柳青问他:“写那篇评论是不是受林默涵(曾任中宣部副部长)的指示?”严答,没有任何人指示,文章中有些话可能不知轻重,但都是我个人的意见。

柳青那时才坦言,严的评论让人怀疑其背后“有大人物想搞自己”,所以才写文回击。

图中左一为柳青(资料图)。

在评论家李建军看来,面对权力,柳青没有说真话的勇气,更没有批判的精神。他在文章中举了一个例子:劳民伤财的“大跃进”期间,县上按照上边的指示搞“瞎指挥”和“大兵团作战”。有一次,乡干部向柳青抱怨,县上为了打万斤粮,要求乡上秋播时每亩下一百二十斤麦种,把种子密密麻麻地用糨糊粘在纸上下种,问柳青能不能对群众讲一下。柳青说:“我不能说呀!我还能和县上唱对台戏吗?”

柳青在文革初期拒绝贴大字报时的一句话也许可表白他的想法:“我和人家不一样,我担一笼鸡蛋在集上走哩,谁都敢碰我,我不敢碰人家,怕把鸡蛋打烂了。”

“意思是,为了写完书,事事小心。”刘可风说。

“敬爱的江青同志与我们永别了”

即便是贯彻毛泽东文艺路线,扎根底层、一心写作的生活在以阶级斗争为纲的年代仍然不被允许。

《创业史》第一部还没写出来,陕西省主要领导找柳青谈话,要他“写不出来就不要待下去了”,“要跟上形势”,“写些及时反映人民群众火热斗争的文章”。

1963年,中央发出《关于目前农村中若干问题的决定(草案)》,1964 年,《中共中央关于农村社会主义教育运动中一些具体政策的规定(草案)》。这两个被称作“前十条”、“后十条”的文件,号召以阶级斗争为纲,依靠贫下中农,在全国城乡开展“社会主义教育运动”,简称“社教运动”,也称“四清运动”。

运动中,社教干部批评柳青,“长期脱离阶级斗争,不参加机关斗争,在皇甫村养尊处优”。在一次大会上,“社教”总团点了三个人的名:柳青、马键翎和一个省委干部,说柳青是“四不清”干部的黑后台。

“社教运动”从1963年春持续到1966年春,剧作家马键翎死于这场运动。柳青活下来了,但等着他的是下一场变本加厉的运动——1966年5月,《人民日报》发表聂元梓的大字报,文化大革命开始。

最初柳青以为,“运动嘛,最多几个月”,想着过几个月还能再继续写书,但文革持续了十年。

那是个打倒一切权威的年代。人民作家柳青一转眼就成了“走资派”、“黑作家”。红色经典《创业史》也一夜间成为千夫所指的“大毒草”。他被指“任西安市作协副主席期间执行刘少奇反革命修正主义文艺路线”,“与文艺黑线头目关系密切”,一些莫须有的罪名被加诸到他身上——特务(后查清属同名同姓)、替卫立煌起草“反共书”(后查无实据)。

1967年初的冬天,西北局、陕西省委、西安市的领导全部被拉上西安街头。作协造反派为了表现革命性,把作家们也拉到队伍的末尾。柳青脖子上挂着“彭高习反党集团的残渣余孽”的牌子,手压在头上做“喷气式飞机”状,迎着寒风参加游行。

造反派让柳青背诵老三篇,背不出来,一个曾是编辑的文人便一记耳光打过去。他们质问柳青:“你吹捧刘少奇,养尊处优,拿着高薪,为什么不为工农兵服务,还搞资本主义?”

金葳和柳青同关在一个牛棚,他回忆,当时他是“牛队长”,每天带早操,喊牛绝: “向后转,死路一条;向右转,抗拒从严;向左转,坦白从宽。”一旁包括柳青在内的“牛鬼蛇神”就要喊:“我们有罪!我们有罪!我们有罪!”

1968年春,刘可风收到父亲的来信,告知造反派“解放”了他。文革中,“解放”意味着不再被当做敌我矛盾对待。然而,到了当年冬天,新的来信中却说父亲再次被揪出来,并且不久前触电自杀未遂。

后来,柳青对中国青年出版社的编辑王维玲承认:“那时,我确实想自杀,这是我唯一能采取的反抗和自卫的形式。我触电时,心里很坦然,很从容,很清楚,电把我的手心击黑了,烧焦了,我昏死过去,什么也不知道了。”

更大的悲剧发生在柳青的夫人马葳身上。一天,在学习班里的几位女干部突然发现马葳不见了,连续几天找不见人。公安局找到学习班,说在长安县一个大井里,出现了一具女尸。不久,工宣队宣布,马葳跳井自杀。

本是不堪受辱而死,按照那时候的政策,作为“罪行深重”的柳青的妻子,马葳自杀却是“与人民为敌到底”。因此,工宣队召开批判大会,要求柳青在会上表态。

评论家王愚当时在场,他看着柳青“颤抖地举起右手,呼喊‘打到柳青’、‘打倒马葳’”。多年后王愚仍对此场景记忆深刻,他说:“时隔几十年,柳青、马葳的不平之冤当然得到了平反昭雪,但我有时想起这次批判大会的情形、气氛,就不由得感到渗入脊梁骨髓的冷气。”

柳青去世于1978年6月13日,文革早已结束,然而文革的阴影仍压在文艺界人士心头。在八宝山举行的葬礼上,有在场者记得,原总政文化部长刘白羽致悼词,他缓缓念道:“敬爱的江青同志与我们永别了一一”会场上立时涌起一阵骚动声,所有的人都抬头朝台上望去。刘白羽意识到自已讲错了,又从头念了一遍:“敬爱的柳青同志与我们永别了!”

“改革派”还是“凡是派”?

柳青身材瘦小,戴着一顶瓜皮帽,穿粗布汉服,许多人在文章里忆起柳青时,常会补充道,“一副农民模样”。

柳青在写作上目标甚高,做起事来也十分有计划。原本,他的长篇小说《创业史》会写四部,从互助组写到初级社、高级社的成立。但第一部1960年出版并引起轰动后,现实已经发生剧变。

“夹着尾巴做人”,这是柳青常说的一句话。给妻子马葳的悼诗中,他写道:“风声略劲草,嘱我唯谨慎。人讥我小人,汝知我任重。”

柳青一生谨慎小心。仅从柳青的现存文字,很难推断他对改革的态度。奉柳青为写作路上导师的作家路遥,也曾向作协的老人表达这样的困惑:“如果柳青活着,不知他是‘改革派’还是‘凡是派’?”

文革结束不久,柳青便去世了。“从他现有的东西对他思想的理解,就跟他的真实情况就差别太大,他自己心里也一直觉得是付出生命都不能挽回的遗憾。”刘可风说,把他的真实想法写出来,这是父亲最大的愿望。

《创业史》是柳青一生最大的成就,也是最大的遗憾。柳青没能表达出来的是,他认为农业合作化在初级社的阶段还是好的,但是到了高级社便走了错误的路。

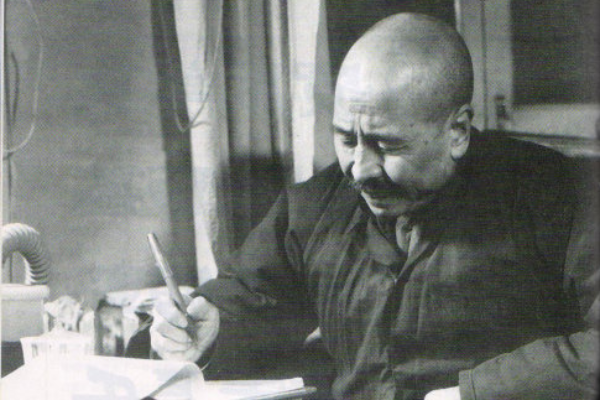

柳青(资料图)。

晚年,柳青对女儿说:“(过渡时期‘一化三改造’的)总路线是1953年制定的,我的书1960年出版,那时,情况早已经变了,不是按照总路线的方针,十五年逐步实现农业合作化,是只用了三年时间就全部合作化了,人民公社也建立了两三年。”

他坚持在第一部结局的开头保留了毛泽东1953年对过渡时期总路线的阐释,并告诉女儿,这是为第四部留的一个口子。“《创业史》的第四部,主要内容是批判合作化运动怎样走上了错误的路。我写第四部要看当时的政治环境,如果还是现在这样,我就说得隐蔽些,如果比现在放开些,我就说得明显些。”他最终没能实现这个设想。

有一年,柳青从北京看病回来,对孟维刚说:“这次在京,去看胡耀邦,我对他说:‘咱们这个国家和党为什么常受极‘左’路线的苦,从王明路线开始,好人遭殃,坏人得势的情况屡见不鲜,我认为主要就是缺乏正常的民主生活。”

这些出现在《柳青传》里的反思呈现出那个谨慎、圆滑、处处忍让的柳青的另外一面。刘可风说,父亲是个极端聪明的人,谨慎,少说话。他留下的文字东西非常少,觉得那是祸害。但是文化大革命期间,柳青反而开始有意识地写下一些东西。

柳青告诉女儿:“我以前想能够躲过各种打击,把我的事情办完,那时候特别谨慎,现在我都已经到这个地步了,谨慎还有啥用?我要把真实的看法留下来。”![]()