“同志”婚姻第一案败诉,中国同性婚姻离合法化还有多远

作者:郭睿

2016-04-19 第522期

性格内向的孙文麟把民政局告上了法庭,是2016年同志运动的一件大事,被称为“同性婚姻”维权第一案。

起因是,2015年6月23日,孙文麟和相识一周年的男友胡明亮去长沙市芙蓉区民政局办理结婚登记,被工作人员拒绝,理由是“只有一男一女才能结婚”。

孙文麟说,和男友结婚,是自己的“天赋人权”。和一般人的观念不同,他认为同性婚姻在中国是合法的,只是没有人实施它。他把婚姻法前前后后看了六遍,找不出一个字禁止同性结婚。去年底,孙文麟起诉了民政局。

2016年4月13日,芙蓉区人民法院宣判认为,《中华人民共和国婚姻法》对申请结婚以及办理结婚登记的基本程序等作了专门规定,中国相关婚姻法律、法规明确规定结婚的主体是指符合法定结婚条件的男女双方。孙、胡二人均系男性,申请结婚登记显然不符合中国婚姻法律、法规的规定。孙文麟、胡明亮的诉称理由不能成立。

一审结束后,孙文麟逐渐恢复平静。每天都在网上看评论,网友的声音有支持也有辱骂,偶尔,他会去给支持的评论回复。多数时候只是看看,他本打算把全部的新闻、微博、微信评论看一遍,结果“太多了,看不完”。

4月14日,案子一审败诉的第二天,他辞了职,“不好意思总请假”。过了三天,孙文麟和几个朋友在茶馆开会,筹备成立长沙同志中心,准备全身心投入同志运动。

(孙文麟(左)和胡明亮在法院门口)

登记被拒

在中学时代,孙文麟确定了自己喜欢男生后,便开始了和家人的抗争,也在学校公开出柜,参与组织长沙的同志游行等倡导活动。

2014年,孙文麟在qq上认识了男友胡明亮,老胡比他大十岁,初中毕业,在长沙一个小区做保安。孙文麟则是城市孩子,在湖南念完大学,顺理成章找了份互联网公司的工作,做搜索引擎优化。还开了一家茶馆,名为“多元友善之家”,在这里举办线下沙龙,做同志权益的科普。但在起诉民政局之前,他在同志圈内的名头并不响亮。

案件在2016年1月5日获得受理。案件的代理律师石伏龙当时曾说,作为中国第一个得以立案的同性婚姻登记案件,不管胜诉与否,都有历史意义。

多数人觉得败诉在意料之中。孙文麟和代理律师石伏龙却不这么认为。孙文麟表示,《婚姻法》原文并不是“一男一女”,而是“一夫一妻”。他觉得,“一夫一妻”不只包括一男一女,也包括男男、女女,“这样的法律才算是没有歧视的”。

代理过数次性少数群体案件的律师王振宇认为,“结婚登记”是“行政确认”行为而非“行政许可”行为,是“确权”而非“授权”,在没有法律禁止的情况下,应该给予登记。

延期一次后,最终定于4月13日在芙蓉区法院公开审理,到场旁听人员有近两百人,包括媒体记者,同志群体,同志权益支持者等。

案件审理了两个半小时,看似认真地走完了所有流程,原被告双方进行了数番辩论。包括被告芙蓉区民政局的行政不作为,工作程序违法等。庭审前,孙文麟准备了30多个问题,包括“同妻”现状,却没有机会问。代理律师问被告,“你们歧视同性恋吗”,却被审判员打断,“这个问题与本案无关”,不需要回答。

最终败诉。判决书里没有提到庭审辩论的内容,“像是提前写好的”,孙文麟说,在听到宣判的那一刻,他觉得“恶心”,由异性恋者主导的法律制定,是不保护同性恋者、性少数群体的权利的。判决书会在十日内送达,孙文麟准备上诉。

临近宣判时,律师石伏龙有预感会败诉,便在法庭上说,“即使他们能够赢得今天的诉讼,但是赢得未来的终将是我们”。

(孙文麟败诉后接受媒体采访)

民间实践

孙文麟起诉民政局的行为,在同志群体内部也引来不同看法。在武汉工作的小痕,对孙文麟的勇气表示敬佩之余,也担心,这种起诉民政局的行为,会激发公众对同性恋群体的反感。小痕曾组织过武汉的同性恋亲友会,请广州同性恋亲友会的吴幼坚、阿强来做分享。已工作十年的小痕,却始终无法向同事、同学出柜。

为了应对家人的压力,小痕和一个拉拉好友形婚,在元旦那天摆酒,给亲戚们以交代,安抚爸妈的面子。婚礼之后,“女友”再也没出现在小痕家人面前,两人私下保持着好朋友的关系。爸妈还是会偶尔提及,希望小痕有个孩子。

被媒体冠以“同志婚礼”第一人的赞客CEO凌绝顶,在去年和同志男友的婚礼之后,也生活得很平静。凌绝顶的婚礼在2015年6月27日,正是美国联邦法院裁定同性婚姻在全美合法的第二天,是个奇妙的巧合。尽管婚礼筹备过程波折,最后还是在一家私密会所成功完成,凌绝顶与伴侣“阳光好同志”的形象,登上各大媒体,“我盛大的同志婚礼”,收获了许多网友的祝福。

(凌绝顶的婚礼被多家媒体报道)

凌绝顶对LGBT(多元性别)群体通过法律诉讼维权却有不同看法,他觉得,同志要过好自己的生活,去影响身边的人,权利不是争取来的。他身边的一些同志朋友,甚至把这种动辄打官司的行为称为“哗众取宠”,“有野心的人太多了”。不过他对范坡坡起诉广电总局下架同志纪录片,并胜诉一事,给予了很高评价。

同志纪录片导演范坡坡非常支持孙文麟的行动,“很多人很激动,因为有更多的人开始发声了,也有些同志说他们不在乎,因为他们从来都不想结婚。我不同意这种看法,我觉得这是关于平权,不是关于婚姻。”

像凌绝顶这样与同志爱人举办“真正婚礼”,绕开政府登记结合的伴侣,虽非独一无二,却仍不多见。2012年,福建一对男同志公开举办婚礼,上千群众围观,小县城变得热闹非凡。2013年,北京的两位老年男同志公开举办婚礼,并在微博上发布了两人穿婚纱和礼服的照片,也引来媒体广泛报道。虽然婚礼上发生了不愉快的状况——其中一位老人的儿子大闹婚礼现场。这样的实践需要冲破层层阻力,也带来激励与感动。

中国有多少同性恋者?目前国际上比较通行的说法是,同性恋者占人群的比例约在2%到5%之间,若以中国人口有14亿来计算,同性恋者的数量应当在2800万至7000万之间。学者张北川估算,中国15岁至60岁的同性恋人数约为3100多万。

为了应对家庭压力,像小痕这样与拉拉形婚的男同志,或者与gay(男同)形婚的拉拉,也是中国特有现象。同性恋纪录片导演何小培,曾拍摄过东北的四位与gay形婚的拉拉,双方家人心照不宣,一起上演中国特色的婚礼戏码。

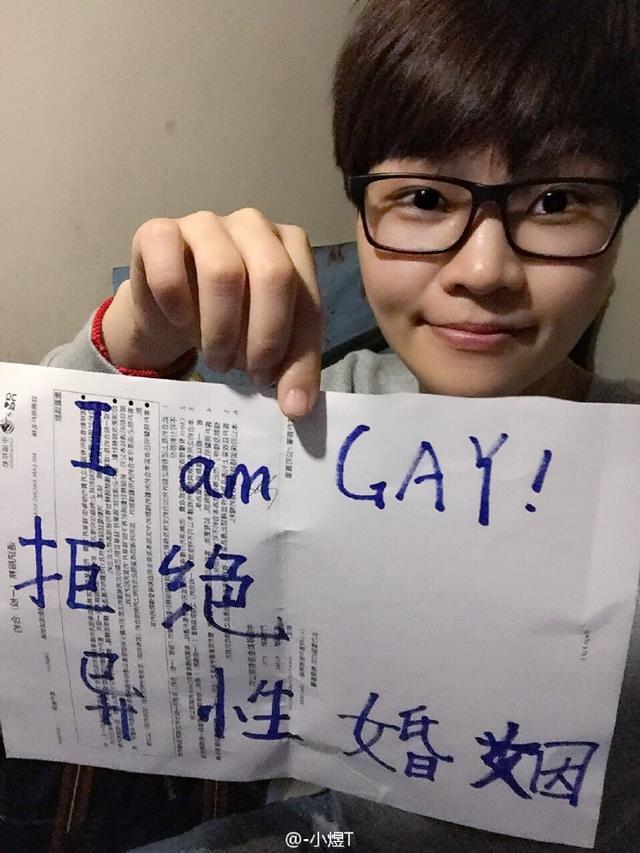

中国现行法律中并没有对同性恋群体做出相关规定,传统的生育文化和性别文化使得相当数量的同性恋者进入主流异性恋模式婚姻,造成“同妻”与“同夫”现象。小痕非常认可前阵子一个宣誓倡导,“我绝不和异性恋者结婚”。学者张北川研究“男同”与“同妻”现象多年,他觉得,“同妻”的痛苦经历应该倒逼社会观念发生变化,接纳同性恋群体,也应该倒逼男同社群建立新的现代文化,不进入伤己伤人的异性婚姻。

(“拒绝和异性恋结婚”倡导活动)

民政局门口的倡导

孙文麟不是第一个试图去民政局进行结婚登记的同志。在北京,同志平权机构就有过几次倡导行为。2012年,同志平权工作者小刚和男性伴侣、一对拉拉伴侣朋友前往朝阳区民政局,希望进行同性结婚登记,民政工作人员表示为难,无法办理,最后以私人身份表达了对婚姻的祝福。

2013年,北京同志中心负责人辛颖,与志愿者Elsie一起前往东城区民政局登记注册,遭到了一位男性工作人员“义正词严的拒绝”。同日在广州,也有一对女同性恋情侣前往当地民政局登记注册。更重要的目标指向了当地的人大代表,写了致全国人大代表的一封公开信信希望通过行动来呼吁更多人大代表可以站出来,支持同性婚姻合法化的提案。此前一直坚持提案的,唯有学者李银河。

辛颖与同伴离开民政局后,在胡同里遇到了准备去参加话剧排练的艾滋大使濮存昕,辛颖与同伴向濮存昕说明了自己的遭遇,并请他在自制的结婚证书上签名,表示支持同性恋者免受歧视的权利。

国内登记屡屡受挫之后,中国的同性恋伴侣要结婚的声音并没有消失。据“北京同志中心”的整理,2014年3月,英国新修订的婚姻法案允许同性伴侣结婚,同年6月,英国公民可以在包括中国在内的24个国家的领馆登记结婚。同年9月,上海的英国总领事戴绅伟同美籍华裔的伴侣张志鹄在英国驻华大使吴思田的见证下举办了结婚仪式,该事件席卷社交媒体,超过三万人在微博点赞,再次掀起关于中国是否该实现同性婚姻合法化的讨论。

这也引发了更多同性恋伴侣希望通过移民等手段去国外登记注册的连锁效应,许多关注同志粉红经济的商家纷纷抛出橄榄枝,为同性伴侣定制出国结婚的商业产品。

辛颖表示,2014年底,阿里巴巴旗下淘宝找到北京同志中心、亲友会、淡蓝等同志相关机构,希望能够做一个跟同志有关的项目,历经多次讨论,最终敲定的方案为——送十对情侣去国外结婚。一个洛杉矶的旅游公司接下了这个项目,在商业赞助、同志机构的共同推动下,七对同志伴侣前往洛杉矶登记结婚。

(粉红经济潮流下,“出国结婚”成为一款商业产品)

多元反思

有经济能力的同性伴侣选择出国结婚,一些人进入了形婚,仍然有人进入异性婚姻。全球范围内,越来越多的国家实现了同性婚姻合法化,中国的同性恋伴侣期望实现同性婚姻的诉求无法被忽视

2015年2月26日,江西的同志父亲林贤志致信1000名全国人大代表和政协委员,希望他们能在当年的两会关注同性婚姻合法化的问题。同性恋亲友会的父母们,担忧自己的孩子在“生病手术签字、继承伴侣财产,甚至买房等各方面,都受到不同程度的影响”。

许多父母和林贤志一样,出生于保守的五六十年代,经历了思想转变的艰难时刻,最终决定站出来支持自己的同志孩子,通过各种方式表达“我的中国梦是同性婚姻合法化。”

(志愿者向人大代表寄信)

LGBT群体的婚姻平权,争取的是否是纳入主流的一对一婚姻模式,也引发内部的讨论和争议。

同性婚姻合法化“是同志运动的终极目标吗?辛颖和多数同志平权工作者认为当然不是,他们觉得这是一种社群现实的需求,和同性伴侣的生活息息相关,另一方面,它也是最容易链接到主流社会的话题,中国当下的主流价值观是鼓励所有人的进入婚姻,繁衍后代,与此相伴的有“剩女”污名等。

同志平权活动家燕子希望对同志间伴侣关系进行更自由的探索,也更期待不通过官方认定的婚姻模式,比如跟律师商议,有没有可能同志群体自己认证,通过合同的方式解决财产分配等,拒绝民政局垄断这个权力。

辛颖认为,公民应当不论性别身份和性倾向,在各方面均享有平等权益,但是要警惕,不要让婚姻成为异性恋和同性恋协助所谓“主流文化”压迫不婚者的工具。台湾同运界在力推的“多元成家法案”,即是对主流一对一婚姻模式的反思和修正,获得了部分大陆同运者的青睐。

同性婚姻诉讼维权案也鼓舞了李银河,她更倾向从立法角度来保障权益,她会把孙文麟的案件作为一个很好的证据,明年继续提交同性婚姻的提案,“提到通过为止”。

包括孙文麟自己,他认为,既支持同性婚姻,更支持废除婚姻制度。如果以自由平等为出发点,保障所有人的权益,正确的做法是废除婚姻制度,这样可以解绑与婚姻制度绑定的福利,消除对同性恋者的歧视。如果要法律面前人人平等,而一个制度,有些人就是进不去,“那不如废除它”。

孙文麟打算和胡明亮在5月17日办婚礼,这天是“国际不再恐同日”,他要把自己的婚礼办成又一次倡导活动。

(应被访者要求,文中小痕为化名)

(凤凰网/郭睿)