波拿巴主义的幽灵在俄罗斯徘徊

2015年07月24日 03:31

来源:北京青年报

不同于绚丽夺目的旧制作,新版歌剧《黑桃皇后》的主色调是黑色,新制作中阴郁、晦暗的彼得堡是《黑桃皇后》、《青铜骑士》中的彼得堡,是果戈理和陀思妥耶夫斯基的彼得堡,在这无尽的黑暗中,不时闪过的金色石柱、金色雕像显得极为突兀,更像是对“黄金时代”以及整个欧化的俄罗斯文明虚幻性的反讽。导演作为一名真正的彼得堡人而非一名导游,时刻提醒着我们:夹在这座美丽的“北方威尼斯”和它的沼泽地基之间的,是建造城市时死去的几十万农奴的尸骨。

原标题:波拿巴主义的幽灵在俄罗斯徘徊

2015年版歌剧,格尔曼之死

苏联1982年版电影

《黑桃皇后 : 脚本、选曲》 彼得·柴科夫斯基 莫杰斯特·柴科夫斯基 著 周枫 译 人民音乐出版社2000年

《黑桃皇后:普希金中短篇小说选》 普希金 著/冯春 译 上海译文出版社2012年

2015年版歌剧 楚里洛娃饰丽萨,阿克肖诺夫饰格尔曼

经典常读 ◎糜绪洋

5月27日是圣彼得堡的城市日,一年一度的圣彼得堡“白夜之星”音乐节在玛利亚剧院(通译“马琳斯基剧院”,以下简称“马琳”)开幕。今年的开幕戏是由阿列克谢·斯捷潘纽克(导演)、亚历山大·奥尔洛夫(舞美)制作的新版《黑桃皇后》。值得注意的是,从1890年在马琳的首演算起,这已经是柴科夫斯基的这部歌剧在马琳(包括剧院在苏联年代的“基洛夫”时期)排的第7个版本。要探寻这部歌剧经久不衰的魅力,或许我们应该先回到普希金的原著中去。

普希金刻画了一种可怕的力量

普希金写于19世纪30年代初的这部中篇小说(1834年发表,手稿不存,很可能写于1833年)是其散文作品中的一颗珍珠。故事情节似乎没有被复述的必要,因为一方面何苦剥夺初读者的乐趣,另一方面故事本身也很难简短概述。

故事虽发生在当时彼得堡的上流社会,但高潮部分却完全依靠奇幻场景支撑,读来让人觉得真假莫辨(其实故事前半部分确有其事,“黑桃皇后”的原型就是彼得堡上流社会的大红人娜塔莉亚·戈利岑娜伯爵夫人,但关键的后半部分则完全是普希金的艺术想象)。与此同时,剧情中接二连三的“神逆转”则不断打破读者对剧情发展的期待。但《黑桃皇后》魅力并不局限于迷人的情节。从格尔曼的冷酷、贪婪,丽萨的天真、善良,伯爵夫人的老朽、怪诞到上流社会各色人等的轻佻、势利,小说的人物刻画可谓入木三分。但最神奇的是,这一切都是普希金用一种凝练、克制、几如电报般的语言写成的。他尽可能少用形容词,回避心理活动描写乃至一切描写,保持作者(叙述者)的不在场,在必要的时候甚至大量留白,让读者透过只言片语中的暗示来细细品味。这种极致凝练的散文语言美或许就像一些诗歌中极致繁复的语言美一样,很容易丧失在翻译之中——据说就算梅里美在翻译这篇小说时,都不得不为之添加大量细节,以便法语读者能够更好地理解。

传统的阶级分析方法声称普希金“预见”了资本主义即将降临俄国,而在格尔曼身上体现的正是“资本原始积累”的精神,这些论调多少有些牵强,但也不无道理。诚然,贪婪角色在文学史中无处不在,普希金在格尔曼身上看到的与其说是某个“未来的资本家”,毋宁说是他自己所说的“俄化德意志人”之子。俄谚有云,“对德人好的,对俄人是死,对俄人好的,对德人是死”,虽不免夸大其词的模式化思维,但多少还是反映了两个民族截然不同的脾性。德国人勤勉、严谨,俄国人豪爽、顺天命。而格尔曼身上就兼具了这两重特色,只不过它们全都是为发财致富服务的——平时精打细算、勤勉度日,不近赌局一步,可一旦发觉机会来临,便倾囊而出,把毕生积蓄押上牌桌。

普希金的“预见性”与其说反映在格尔曼“资本原始积累”的行为中,不如说体现在他夜袭伯爵夫人,套取三张牌的秘密时所说的话里:“您可以促成我的幸福,而这幸福不会让您有任何花费……您为谁守着自己的秘密?为孙辈们?……他们不知道钱的价值……而我知道……您老了,没多久能活的了,但我准备把您的罪孽(指三张牌的秘密)拿来给我的灵魂。”格尔曼的世界观是算计的,幸福、亲情、罪孽云云,都只是他讨价还价的筹码,他不能理解,既然自己提出了一个双赢的方案,伯爵夫人为什么不愿接受?人的生命在这个算计系统中是可以被折合成数字的,从而可以被轻易抵消,因此格尔曼也就不会对伯爵夫人的死抱什么负罪感。在俄罗斯文学传统中,下一个发现这种逻辑可怕力量的人就是陀思妥耶夫斯基。诚然,拉斯柯尔尼科夫的杀人动机早已不是纯粹的积累财富,但《罪与罚》在结构上对《黑桃皇后》的沿袭却是不争的事实。

如今,这种算计的理性早已变成时代的精神,所以在阅读《黑桃皇后》时,我们已经不太会为格尔曼的逻辑感到震惊和愤慨。让很多读者无法理解的,毋宁说是他对赌博的狂热。但普希金的幽灵就像伯爵夫人那样,不会轻易散去。只要把小说中的三张牌置换成三只好股票,我们就大可想象身边有多少勤勤恳恳工作一辈子的格尔曼们会为这个秘密神魂颠倒、铤而走险,赌上一生的积蓄,最终和他一样走上同一条不归路……

柴科夫斯基的改编糟蹋了普希金的原著

要把《黑桃皇后》这样以简洁、含蓄见长的散文作品搬上舞台或银幕,往往会落入两种极端。忠实原著的1982年苏联版电影(导演马斯连尼科夫因拍摄苏版福尔摩斯而闻名)是一种极端:它的剧本对普希金的原著几乎一词未改。可是普希金的原著毕竟是散文作品,因此电影的多数场景都需要一位旁白来衔接,甚至原著中各种直接引语后的“XX说”也一句不落。也许对于苏俄观众而言,阿拉·杰米多娃的朗诵艺术本身是这部电影的精华所在,但外国观众难免会觉得味同嚼蜡。

另一个极端就是柴科夫斯基兄弟的同名歌剧。歌剧与普希金原著的关系与其说是“自由改编”,不如干脆说“没什么关系”。不仅故事发生的时间被从原著的亚历山大一世时代(19世纪初)搬到了叶卡捷琳娜二世时代(18世纪),人物的性格以及互相间的关系都被大量改动——丽萨从伯爵夫人卑微的养女摇身一变成她宠爱的孙女,围绕她塞进了一大堆原著中没有的人物,而格尔曼则从一个贪婪、冷酷的阴险小人变身为一个在爱情和赌博两种激情间难以取舍的悲剧性人物。比起普希金的原著,歌剧的情节更像陀思妥耶夫斯基的中篇小说《赌徒》——一个赌博战胜爱情、资本从手段异化成目的的故事。作品的语言也发生了同样的贬值,正如之前所说,普希金写小说可谓惜字如金,而在柴科夫斯基的剧本中,几位主人公无时无刻不在咏叹着“阿呀阿唷,我要死了”之类的废话,也就是那些能在每部意大利歌剧的剧本中读到,却在根本上和普希金的艺术手法对立的陈词滥调。所以,在歌剧的结尾,丽萨和格尔曼出乎意料而又如愿以偿地双双自尽时,观众或许早已对他们牵强、做作的自杀对普希金的背叛见怪不怪。

幸运(不幸?)的是,剧本的文学性并非评判歌剧好坏的主要标准,所以虽说柴科夫斯基用《黑桃皇后》和《叶甫盖尼·奥涅金》一起糟蹋了普希金的原著,但它们却依然能成为“歌剧经典”。作为作曲家的柴科夫斯基在《黑桃皇后》欢乐、轻浮、拟古的洛可可音乐背后,营造了某种紧张、阴郁、不祥的氛围,这种怪诞的二元性连带着围绕普希金原著所形成的深厚文学传统,为舞台阐释者提供了十分丰富的多样选择。

舞台上两个截然不同的圣彼得堡

马琳的《黑桃皇后》经典版是由指挥大师尤里·泰米尔加诺夫于1984年在当时的基洛夫剧院担任艺术总监时制作的,它的录像版本(PH 070 434-9)或许是网上最常见的《黑桃皇后》现场。泰米尔加诺夫大概是迷恋于叶卡捷琳娜女皇的黄金时代,在他的制作中,圣彼得堡成了歌剧真正的主角。剧中提及的夏园、冬运河等彼得堡重要景点都得到了逼真再现,就连伯爵夫人家的舞会场景也被特意搬去富丽堂皇的冬宫约旦大楼梯。或许正是这一制作华丽的视觉效果保证了它在马琳的剧目上一坐就是30年,然而它却缺乏对原作更深层的挖掘,更像是为旅游者准备的惊喜,却不太能打动本地居民。因此,斯捷潘纽克和奥尔洛夫的新制作可以说是对泰氏旧制作的补充,选在圣彼得堡的城市日首演,亦可被视为是对这座帝俄旧都的献礼。

不同于绚丽夺目的旧制作,新版歌剧《黑桃皇后》的主色调是黑色,新制作中阴郁、晦暗的彼得堡是《黑桃皇后》、《青铜骑士》中的彼得堡,是果戈理和陀思妥耶夫斯基的彼得堡,在这无尽的黑暗中,不时闪过的金色石柱、金色雕像显得极为突兀,更像是对“黄金时代”以及整个欧化的俄罗斯文明虚幻性的反讽。导演作为一名真正的彼得堡人而非一名导游,时刻提醒着我们:夹在这座美丽的“北方威尼斯”和它的沼泽地基之间的,是建造城市时死去的几十万农奴的尸骨。

让人走向毁灭的赌博激情象征波拿巴主义

和斯捷潘纽克、奥尔洛夫组合在马琳的上一部制作——无聊透顶的《叶甫盖尼·奥涅金》(2014,与中国国家大剧院联合制作)相比,《黑桃皇后》还是要有趣不少。尽管人物依然缺乏动作,但多亏道具和布景的不断变化,舞台不再显得那么死气沉沉。

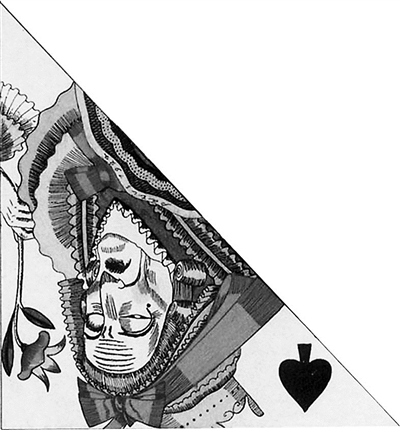

在导演的诠释中,让人走向毁灭的赌博激情象征着波拿巴主义。格尔曼的造型也佐证了这一点。首演日扮演格尔曼的马克西姆·阿克肖诺夫在戴上两角帽和假发后的侧脸像极了安托万—让·格罗的那幅《拿破仑在阿尔柯桥上》(这幅画的一个版本藏于冬宫博物馆)。这意味着导演跳出了剧本的框架,而去触及普希金的原著乃至后续的《罪与罚》。在普希金的原著中,曾提及格尔曼“有拿破仑的侧脸和靡菲斯特的灵魂”,而到了陀思妥耶夫斯基那里,波拿巴主义已经成了拉斯柯尔尼科夫思想的核心组成部分。

这里或许还有几分对俄罗斯现状的影射。在演出前的访谈中,斯捷潘纽克曾说,波拿巴主义是“统治世界的渴望”,而如今的俄罗斯是“动荡的、费解的”,已经进入了“不安的年代”。新版《黑桃皇后》中透出了不祥的气息,就像柴科夫斯基在创作这部歌剧时,也预见到了俄罗斯即将到来的动荡。

凤凰资讯官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128