追溯历史 直面父辈创伤 80后张悦然开始写历史

2016年09月11日 06:47

来源:华西都市报

《收获》主编程永新评价这部作品说:“青年作家不仅挑战自己,更挑战历史和记忆。这部《茧》一定会改变人们对80后作家的整体印象。”

原标题:追溯历史 直面父辈创伤 80后张悦然开始写历史

80后作家张悦然直面父辈创伤记忆,挑战历史谜题

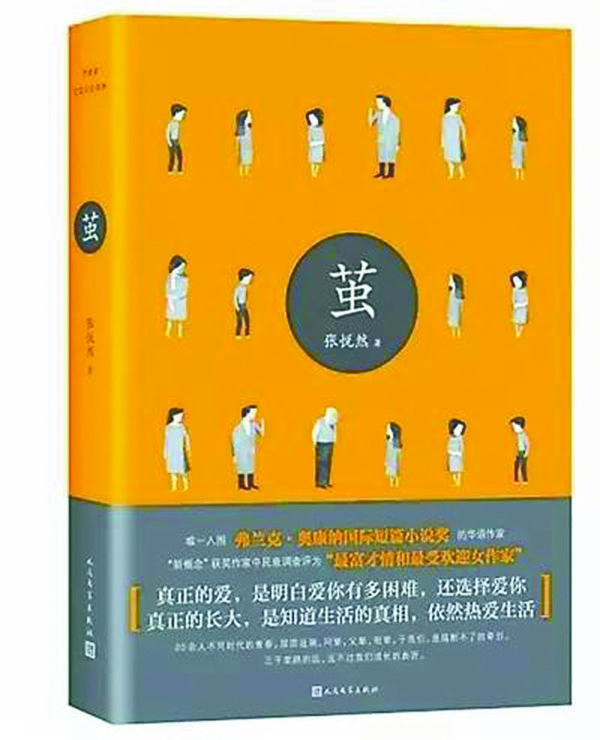

洗手池的下水管漏了,热水汩汩地溢出来,在黑暗中静静地流过我的脚面,像血一样温暖。我站在那里,舍不得把水龙头关掉。”这是张悦然长篇新作《茧》中开始段落中写的句子。身为青春文学出身的张悦然,依然闪现出作为现代年轻人闪亮语言的才华锐度。小说语言节制,一路上散落了很多很妥帖的比喻句。同时,这部小说处理的题材,关心的问题,让它得到主流文坛的发现和肯定。

评论界普遍认为,《茧》是一部以80后一代人的视角直面祖辈、父辈恩怨纠葛的转折之作,通过一桩骇人罪案层层抽丝剥茧的漫长过程,将几代中国人的现实际遇与心灵困境展开在读者面前。

《收获》主编程永新评价这部作品说:“青年作家不仅挑战自己,更挑战历史和记忆。这部《茧》一定会改变人们对80后作家的整体印象。”

一个沉入父亲记忆谷底的真事

1978年,在大学读书的一个男生,写了一篇小说《钉子》。故事源自一件他少年时代目睹的真事。在他居住的医院家属院里,隔壁楼洞的一个医生在批斗中,被人往脑袋里摁了一枚钉子。那人渐渐失去了言语和行动能力,变成了植物人,后来一直躺在医院里。

在那个动荡的年月,身边发生过不少残忍的事。可不知道为什么,这一件好像在他的头脑中留下了难以磨灭的印象。小说没有被选用。他大学毕业后,留在了学校教书,再也没有写过小说。

多年后,他跟自己的女儿谈起自己写过的这篇小说。连带着回忆起那个沉入记忆谷底的被摁进脑袋的钉子的故事。他说得很淡然。但这个钉子却悄然“埋伏”进女儿的心里,生了根。

女儿决定,要把钉子的事写成一个小说。女儿跑到那座医院去做调查,搜集了一些关于植物人的资料。然而她还没有开写。有一年过年,在外生活的她,回到济南的父母家。

那个被摁钉子成植物人住过的医院家属院,虽然盖起了高层公寓,但她敏感地发现,到处都是从前的痕迹。门口卖报的男人还在那里,帮她爸爸守着水果摊的女孩,变成一个眼睛浑浊的中年女人。

她感到不安:仿佛是自己抛弃了他们,把他们留在了原地。她想起自己要写的小说,那颗钉子。模糊的小说主人公,一点点在她的头脑中显影。那个被留在童年的平行世界里的植物人,成了她最终写成的小说《茧》的主人公。

这个女儿,就是女作家张悦然。对,就是那个曾经靠青春文学,备受粉丝喜爱,与韩寒、郭敬明一起被称为是80后青春文学旗手的张悦然。

一部耐心打磨十年的长篇小说

80后一代在成长,在目送青春,身为作家的张悦然也不例外。过去10年,张悦然没有再写跟青春有关的长篇,而是耐心打磨这个来源父亲少年时代,一个带有历史沉重感的跨时代困局的故事。

1967年的一个雨夜。医院领导程守义被批斗殴打,昏迷,太阳穴里被人趁机揳进了一颗钉子,从此成为植物人。这是这部长篇小说的核心事件。

作为受害人,程守义再也没有能力指认凶手,但他也没有死去。几十年来,他一直躺在病床上,成为某种“象征”。程家人的命运开始变化,奶奶内心失衡,充满怨恨,不断索要抚恤金,但金钱却无法抚平她内心的痛苦;程恭的爸爸童年受到嘲弄,身上有戾气,一生潦倒;姑姑终生未婚,即使知道凶手,也不敢指认,因为害怕被那个凶手报复。

《茧》采用了双线叙事,通过李佳栖和程恭各自的讲述,将1960年代一桩骇人听闻的罪案不断抽丝剥茧。两个80后孩子的父辈互有一段恩怨。其中一个孩子的爷爷将钉子钉到另一个孩子爷爷的头里,使之成为植物人。

这个家庭就此沦落到社会底层。父亲和奶奶一直生活在愤恨的环境中,不健康的家庭环境也给80后的孩子带来很多扭曲、负面的影响。恰好,他所爱的女孩正是他怀疑的对象。

年幼的程恭看到躺在床上无声无息的爷爷,意识到他的灵魂被囚禁:“他的灵魂被囚禁在里面了。他的灵魂被囚禁在里面了。我不断在心里重复这句话,生出一股从来没有过的使命感:我必须把它解救出来。”

进而,年少的他渴望制造出“灵魂对讲机”。他当然没发明出来,但现实生活中,他和同学李佳栖一样,喜欢探秘。探秘具有破坏性,点燃秘密的导火索有某种奇异的快感,探秘是寻找灵魂对讲的一种方法。

一种抵达更深生命层次的体验

作为小说的写作者,张悦然很清醒地意识到,文学的书写面对现实的无力感,“我出生的时候,那个植物人还活着。就躺在同一座医院的同一幢住院楼里。秋天的午后,他是否听到隔壁病房传来的婴儿的哭声,是否能够知道,很多年以后,这个女孩将重新回到医院,收集和他有关的点滴,把他的故事写出来呢?他也许根本没有兴趣知道。对于一个已经身在世界之外的人来说,他的故事以何种形态存在,是消散在空气里,还是被书写和记录下来,又有什么分别呢?”

然而,文字终究是有魔力的。因为写这部小说,张悦然说,她的脑海中,“总是无端地浮现出那个植物人脸上的微笑。”甚至她联想到自己就出生在那个植物人病房的隔壁,“就是在那个秋天的午后,听到隔壁婴儿啼哭的时候,他脸上慢慢露出的一丝微笑。我没见过他,却见到了那个微笑。”写到此,张悦然让自己与那个植物人,有了遥远但意味深长的连接。

有一些年轻的生命,成了吊诡的历史谜面。写小说不是为谁复仇,也复仇不了。没有控诉,控诉没用。但是写下来的意义是什么呢?让我们看到,曾经有那么一枚钉子,被摁进一个原本好好的人脑袋上,让他一生被禁锢,命运停止。

看到,看见,即是意义。其实,在人生的长河,世界的罗网中,又何止一枚钉子进入脑袋的阴冷?或许小说的意义还在于,提醒我们每一个普通人,对人命运的偶然性和脆弱性有敬畏感吧。

张悦然说,她通过探寻这个历史谜面,也收获了很多,“这个探寻和发现的过程远比结果更重要。因为说到底,文学的意义是使我们抵达更深的生命层次,获得一种从未有过的体验。”

张悦然接受华西都市报《当代书评》专访:

因为感到孤独开始写作选择了世界上最孤独的职业

已举办18年的新概念作文大赛,诞生了许多一等奖,但并非每个人都坚持走了文学这条路。张悦然是其中坚实走文学路的一位。

作为第三届新概念作文大赛一等奖获得者,获奖后的张悦然,考取了山东大学,不久后转到新加坡国立大学学习电子计算机。

然而,文学依然像一块磁铁,吸引张悦然一路前行,没有中断小说写作。她随后写出了《葵花走失在1890》,当年被《萌芽》网站评为最有才情的青年作家。

2016年8月17日,在上海书展现场,张悦然留着中长发,穿着一身黑白搭配的裙装,带着她的最新长篇力作《茧》,出现在读者面前。

她的新作被李敬泽、余华、程永新等文学圈资深人士评价甚高。从新概念获奖后至今已经15年,张悦然也从当年十七八岁的青涩女生,出落成一位优雅稳重的实力作家。

希望打量那些带着历史烙印的人

当代书评:读您的《茧》,我能感觉到,您对人的命运的好奇心和对生命的悲悯,是形成这部小说的巨大情感动力。作为作者,您可以多说一些写这个小说的情感细节吗?

张悦然:《茧》源自我父亲童年时候目睹的一桩惨案。有个人在一场批斗中,被打成了植物人。凶手是谁,始终没有查出来。也许就是隔壁楼洞每天打照面的某个叔叔。

这件事在少年时代的我爸爸心里,留下了很深的烙印。他把故事讲给我以后,我总是不断会想,在那个故事发生的医院大院里,受害者和犯罪者的后代过着怎样的生活?

他们也许会成为朋友,甚至会相爱。这当然也并不新鲜,无非是罗密欧、朱丽叶的翻版。可是他们却牵系着我的感情。我关心着他们的爱和欲望,想象着他们此刻的处境。

就这样,他们的生活一点点在我的头脑中浮现出来。我无意于还原和展现那段历史,我更感兴趣的是历史在经历者及他们的后代身上投下的长长影子。那些人是如何带着影子生活的,是否有摆脱掉它的可能。

当代书评:您提到,在写小说中,您总是想象那个植物人脸上的微笑。写作这部小说的整个过程中,都有哪些让您印象比较深刻的感受呢?

张悦然:这部小说确实写了很久。在它还没写完的时候,我曾摘去其中的某个段落,在国外的一场朗诵会上朗读。那是我自己很满意的一段。讲的是女主人公李佳栖童年时回到母亲长大的村庄,在那里遇到了一件对她一生都产生影响的事。

但随着小说的发展,那一段变得越来越不重要,甚至越来越累赘,最后被移出了文本。在写小说的时候,文本像一个不断长大的生命,它有自己的血液循环,有自己的新陈代谢。很多时候,它并不受作者喜好的控制。那种感觉很奇妙。

当代书评:80后一代人没有经历过上世纪六七十年代那个特殊的时代。写这么厚的书,怎么才能尽量弥合与那个时代在时间上的隔阂?

张悦然:我确实做了一些调查和准备,让自己更加了解那个时代。但我并没有试图弥合时代的隔阂。事实上,我很愿意把那种隔阂也带入小说中。因为那就是我们这一代人和那个时代之间关系的真实写照。

而且,正如前面我所说的,我并没有想要去还原历史的现场,只是希望去打量那些带着历史烙印的人。他们身上的伤痛,是我们能够感受到的。我们和那些伤痛没有隔阂。它们是最朴素、自然的人类情感。

写作是一场意识和潜意识的角力

当代书评:您现在在大学教书,教人写作。这是一种怎样的心情?您会觉得,自己对写作,写小说这件事,非常胸有成竹了吗?

张悦然:我在教书的过程中,也有很多收获。比如很多零碎的思考,得到了整合。一些对于小说的理解,都得到了拓展和延伸。当然,作为一份工作,它肯定包含着责任,也带来压力。

我从未觉得自己对写小说这件事很有把握。写作是一项会不断产生怀疑和自我否定的工作。它总是有办法,让你感觉到你此前所获得的经验一文不值。每次面对新的小说的时候,你就是开始了一个全新的挑战。你从前写过什么,写得如何,一点都不重要。

当代书评:现代生活是一个诱惑很多的生活,写小说是一个需要大量安静心态的工作。这其中会感到寂寞吗?如果有,是怎么克服的?

张悦然:我是因为感到孤独而开始写作的,后来才发现我选择了世界上最孤独的职业。写作的孤独,并不在于你需要在独处的状态,而在于,那是一场意识和潜意识的角力。

在那个无形的世界里,你和看不见的力量搏斗,写下每一行字。这个过程,既需要体力,也需要意志力。因为它是持续的,所以还需要很大的专注力。为保持专注力,可能要长时间地浸没在自己的思考中,与外界是一种隔绝的状态。

这是写作者必须去训练的。这么多年和写作相处,我已经习惯了,并不会觉得这种隔绝有什么难忍受的。真正困难的是和意识角力中的那种孤独。每一次它都会是一种极限的挑战。

希望写出符合内心标准的好小说

当代书评:从您在新加坡开始留学至今,有很多读者一直陪伴您。对他们有什么感觉?

张悦然:《茧》出版以后,陆续收到很多读者的回应。他们中有些人很多年前就开始读我的作品了。他们一直耐心地等待着这部新的小说。我们之间早年建立起来的感情牵系如此坚固,令我很感动。

有这样一些陪伴我一路走来、跟我一起成长的读者,是很幸福的事。我所能做的,也唯有按照自己的标准,写出我最想要写的小说。

当代书评:对自己一路的写作之路,有哪些让您觉得庆幸或者遗憾的地方?

张悦然:至于遗憾,也许是在过去很多年里不够勤奋吧。那种自由散漫的天性,有时候很难约束。把它完全约束起来,我也就不再是现在的我了——这是我经常为自己找的借口。蹉跎了很多时间,确实有些可惜。

当代书评:未来,您对自己的写作上的理想,目标或者期待,能大概讲一下吗?

张悦然:我只是希望能写出符合自己内心标准的好小说。那种标准到底是什么,很难描述,但我自己很清楚。我希望在写作过程中,这种标准不会因为所遇到的困难而改变和降低。一个写作者,不应该自欺,而且每一次都应该用尽全力。华西都市报记者张杰绘图司婉靖

总裁、畅销书作家、文学实力派,有的“消失”于公众视线

新概念走过十八年所改变的那些人生

18年前,老牌文学杂志《萌芽》主办的新概念作文大赛横空出世,引爆文学圈、教育界,反响强烈。在作文大赛中获得好成绩的佼佼者,人生轨迹因新概念而改变,人生也开始了各自的分流,并发展出无数可能。

有的自此走上大红大紫的星途,成为青春文学偶像,畅销书作家,电影导演,公司老大,比如韩寒、郭敬明。

有的人靠获奖被保送上大学,步入稳定正统的人生之路,比如首届新概念作文大赛一等奖获得者陈佳勇,被保送北大中文系,曾任北大中文系学生会主席,上海电影集团影视传媒有限公司总经理,2014年8月起任北京华录百纳影视股份有限公司副总裁。

有的一直坚持写作,成为文坛的实力派作家,比如张悦然。还有不少获奖者,他们并没有走上写作的道路,他们去了哪里?在做什么?新概念的获奖印迹给他们的人生道路带来什么?

近日,作为新概念作文大赛的创意者、总干事,《萌芽》杂志副主编李其纲,将他所历经的18年新概念作文大赛目睹的细节写成故事,出版成书《新概念作文大赛历史》,引发众人关注。

新概念作文大赛的创意是怎么来的?几万份参赛稿寄到《萌芽》杂志编辑部,编辑和评委是怎么审稿的?在书中,李其纲透露了新概念作文大赛如何起步,1999年首届大赛他是如何以“团纸入水杯”为韩寒设题;讲述名人作家评审出现的分歧,如作家余华等人不惜与人争得面红耳赤等。

韩寒、郭敬明、张悦然,以及最近凭借《北京折叠》获得雨果奖最佳中篇小说奖的郝景芳(第四届新概念作文大赛一等奖得主)……这些当今在文坛上备受瞩目的人,当初他们与新概念有着怎样的故事?都在李其纲的笔下尽显。

“新概念作文大赛18年了。成年了。我也退休了。我把我所经历的新概念,做一个梳理。”9月6日,华西都市报记者采访了李其纲。

他说,写这本书的目的是:“想要对新概念历史的起源、发展及意义的一种梳理和归结,并努力阐述它为什么会成为80后成长过程中的文化事件及精神历程中的标杆。从新概念作文大赛走出不少青年作家,固然可喜,但我们也清醒地看到,把文学当职业,以此来谋生的人,毕竟是少数。更重要的是,通过作文大赛引发的社会影响力,对文学的基础读者人口,有一个更好的拓展。”

对那些在作文大赛中冒头,之后又回归到普通人生活的获奖者,李其纲说:“以文字来谋生的毕竟是少数。有很多孩子,爱上文学,可以一辈子不以这个为职业,但文学会相伴他的灵魂和精神。”

2001年春天,新概念作文大赛总干事李其纲到济南,做了两场讲座。讲座的主旨是新概念作文大赛的价值和意义,也牵涉到文学的价值和意义。

第一讲在山东电视台演播厅,主办方邀请了当年山东的几位一等奖得主,并让他们在李其纲开讲前,每人讲10分钟左右,讲他们眼中的新概念作文及文学对于他们的意义。

李其纲说,那天他记住了张悦然,但他无法把写出《陶之陨》中那个忧伤的女孩与眼前这个阳光灿烂的女孩叠加在一起。李其纲预言:在文学上,张悦然会走得很远。

他看到了张悦然写的《黑猫不睡》发表在《萌芽》上。《黑猫不睡》在青年读者中激起了很大的反响。很多人认识张悦然,就是从《陶之陨》《黑猫不睡》开始的。

回忆起10多年前对张悦然的发现,李其纲说,他作为一个从事文学的老编辑,一直有一个观点:“一个作家起步的时候,首先要表现出对语言的特殊感觉,对语言支配的天赋和能力。文学说到底是语言的艺术,一个年轻的孩子,一开始写作,文字就很平淡,就很难让人看到其对文字的感觉。作家的成熟轨迹,应该是先工后朴的。张悦然的文字很华丽,这说明她当时就对文字有想象力,由此我也认定,她的文学路会走得远。”

随着时间的推移,90后成为年轻人的代名词,正走进人生成熟期的80后概念,已经越来越失去具体的意义。李其纲说,80后作家这个标签是临时的,只是为了表述方便,并不是严格的文学分类。

张悦然现在的写作,已经表现出,她有对父辈生活历史进行表述的文学野心。同时在文字上,她又保留当年文字的流畅、灵活、跳跃,只是以前是华丽的跳跃,现在则更简洁。华西都市报记者张杰

凤凰资讯官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128