梁中堂 二胎试点的30年

作者:朱诗琦

2015-11-16 第422期

梁中堂在上海家中。

见梁中堂前,十八届五中全会公布实施全面二孩政策。自2011年反超日本以来,中国连年保持着世界第二大经济体的地位,而人口结构问题凸显,一胎化——这项上世纪70年代末为解决经济发展困难而推行的人口政策——在执行了35年多以后在今年宣告终结。作为独生子女政策一直以来的坚定反对者,这两年梁中堂接连出版3本研究计划生育的著作,此前,囿于时机,他的文章只能自费印刷赠人或发布在博客上,“这些书就是通过计划生育来认识这个社会是怎么回事,这个国家是怎么回事”。

梁中堂提出应当实行更为宽松的人口政策时,强制一胎政策刚刚出台并强势推行。1984年,他给时任中共中央总书记胡耀邦写信,建议试行晚婚晚育和延长间隔的二胎方案,这个建议得到胡耀邦等人的肯定,又在他的几经争取下,山西省临汾市翼城县试点二胎,成为中国人口政策的特区。

“问题的本质不在普遍放开二胎,最本质还是尽快结束计划生育这件事,我越是重复回应这方面的情况,我认识得越清楚,这很简单,没有什么可讲的,不是老龄化问题,不是劳动力供应问题,也不是资源环境问题,它就是老百姓的自主权利问题。”梁中堂说。如今他的观点已然更为彻底,放开二胎则成了一件具体的、不值得耗费精力的小事。

出生于建国前,再过3年便要迈入古稀,梁中堂显得从容、松弛又有些疲惫,他不拒绝媒体的采访,可难说他迫切想要借助舆论传播些什么。

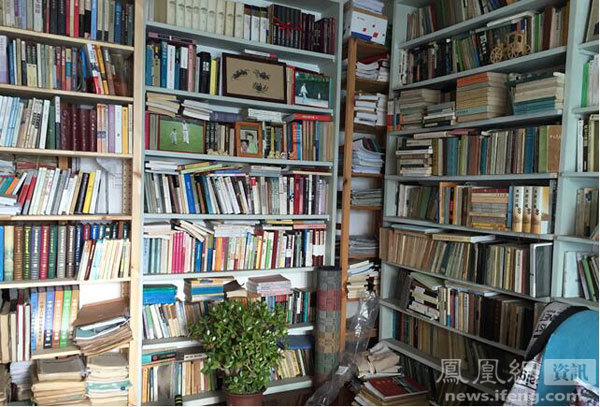

他把客厅布置成了书房,除了座椅,满满当当几乎全是书。寓所在上海一栋38层住宅的顶层,窗外一片空旷。除了跑步、和老友聚聚,大部分的时间里,他独自在这个极高、极静的房间里埋首书堆。为了过上现在彻底的书生生活,这位曾经官至副厅的学者,主动辞官,在2004年提前退休。“我不愿意再过那样一种生活,每天早上八点钟司机开车把你接到单位,待上一天,做那些自己不愿意做、又不得不做的琐碎事情,把许多精力耗费在会议上。”

成了叛徒

10月29日,二胎政策开放,梁中堂并未在博客上回应什么,次日晚,却在博客上更新了一篇杨支柱的文章,《 我和梁中堂先生是怎么成为叛徒的》。隔几天,他又撰文澄清,《“卫计委专家委员梁中堂”缘何遭唾骂?——普遍放开二胎意味着什么》。

让他成了叛徒、遭骂的是媒体一篇报道,标题为《卫计委专家委员梁中堂:社会抚养费应继续征收》。跟帖里骂声一片,“砖家”、“大忽悠”、“去死”云云。

今年68岁的经济学教授梁中堂是国家计划生育委员会人口专家委员会第一至第六届专家委员、九届全国政协委员,曾任山西省社科院副院长、山西省计生委顾问,及上海社科院研究员,现已退休。然而,他更为著名的身份是体制内一胎政策坚定的反对者。他在上个世纪70年代末便提出反对一胎,近年来彻底成为了计划生育政策的反对者,因此,熟知他的人都知道,他不可能支持征收社会抚养费,他的意思是,现行体制下,社会抚养费会继续征收,这是个事实判断。

风波之外,不少人给他打来电话报喜,这种盛况他经历过一次,两年前单独二胎政策开放,他收到的祝贺不亚于今年。在外界看来,这是对他二十余年在山西一个小县城坚持二胎试点的回报。

然而,若不是因为需要出面澄清,他不打算就此事出来说些什么。今年上半年,卫计委曾派人去山西翼城考察,这件事被梁建章、黄文政在专栏中解读为“去山西调研翼城调研来研究‘全面二孩’的可推广性”。梁中堂一并否认了此次二胎开放与翼城的关联。他说,与当时陪同调研的山西省社科院研究员核实过了,来人是卫计委流动司的,例行考察,完全不是为了开放二孩来做些调查。

自人口学在文革后恢复以来,梁中堂是体制内最早的那批人口学家, 从1979年一胎政策刚出台时提出反对意见,至今,36年。翼城的二胎试点从1985年至今也30年了。他等得没了喜也没了怒,“我不抱希望,而且没有一个比较高的评价,它(指开放二胎)解决不了现实的重要问题”。

他说,我想推动这个试点,但是没推动得了,现在这种结果,如果自己不愿意阿Q精神的话,就应该认识到与自己无关。

他开了8年实名博客,在这个唯一的公共平台上贴满了长长的、一本正经的文章,文末通常附有长串注释,与其说是博文,倒不如说直接把论文拷贝了上去,“除了搞研究的,没什么人会看吧” 。

梁中堂的部分著作。左为出版图书,右侧为他自费印刷的版本。

给胡耀邦写信

冀城的二胎试点是梁中堂30年前的成就了,回头看去也是他一生最为外界所知的作品。通过给时任中共中央总书记胡耀邦写信的方式,他得以在一胎化严格执行的大背景下,拥有一处试验田践行另一条路——一个更为宽松的人口政策。

1984年,梁中堂以山西省社科院人口所所长的身份给胡耀邦写了一封信,提出“晚婚晚育及延长二胎生育间隔”的二胎方案,“测算显示其完全能达到不亚于‘一胎化’的人口控制效果”。这封信得到了计生委政策研究处的张晓彤和中国人口情报中心的马瀛通的肯定,他们给国务院写了报告,胡耀邦等做了批示:“请有关部门测算并代中央起草一个新的文件,经书记处政治局讨论后发出。

这份批示不了了之。1985,梁中堂再次上书,几经争取,山西省批准他在传统农业县翼城做二胎试点。这在当时引发极大反响。来自上级的指令是,不对外宣传,以免打击搞计生干部的积极性。而翼城县人对梁中堂当时的印象是“大胆出位”。

用梁中堂的话说,“在人家持白的这么一个棋盘上,我放了一颗棋子,不是黑子,而是比如黄的、绿的,另外的一个棋子”。

新华社记者来翼城采访,报道发在仅供中央领导阅读的《国内动态清样》上,其后又刊登在发至县团级的《内部参考》。翼城的二胎试点在体制内广为人知。在翼城县,晚婚夫妻被允许生两个孩子,但该县的人口增长率与中国其他各地基本持平。

外界并不知晓的是,梁中堂也受到一些影响。

就在新华社报道随内参发至全国的同一年,中国人口学会在河北省石家庄市的研讨会上,时任国家计划生育委员会政策法规处处长李宏规发言,翼城县的二胎实验刚刚开始,其效果若何,还有待实践的检验。最后,话锋一转,说,总书记和总理是对我们委的两个干部的报告所做的批示,不知道内参怎么说成是对老梁的批示。“我想,这个问题只有梁中堂同志说得清楚。”李宏规说。

在场的梁中堂选择了沉默,“我当然不能把事情推到杨玉良(指新华社记者)的头上,何况这也不是三言五语可以说得清楚的。”事后他撰文回忆。

同年12月,省计划生育委员会党组给山西省委书记、副书记和各常委反映,梁中堂把批评我国计划生育政策的《论我国人口发展战略》一书送给美国人口学家田心源,该报告同时附上李宏规遵照国家计划生育委员会主任王伟的指示评论意见,其中有这本书公开出版可能被美国政府利用的话。

1984年至1990年,梁中堂本人的工作一直未落实。他在1984年受到省社科院人口所所长的任命,但没能去成社科院,也没人跟他谈,他的编制在社科院,然而人还在省委党校,党校并没有同等行政级别的岗位,就这么一直悬着。他说,这不能说全因为他对计划生育政策的质疑,也不能说一点关系也没有,但他本人没有受到太大委屈,那空闲的几年,正好用来进行他在翼城的二胎实验。

直到1990年,梁中堂调任山西省社科院副院长,职称一事才得以解决。翼城的二胎试点却原地踏步了30年。

梁中堂的客厅兼书房。

较真

计划生育,在国外能找到一种相应的人口政策,family planning,二者最为核心的区别是,后者是非强制性的。联合国《国际人口与发展会议行动纲领》规定:“计划生育方案的目标必须使夫妇和个人能自由和负责任地决定其生育数量和生育间隔、拥有这样做的信息和手段、确保知情选择和全面提供安全有效的方法。”我国是全世界唯一一个实行强制性计划生育的国家。

在饭桌上,聊到计划生育,梁中堂的好友也是同行后辈提出借鉴国外的这种family planning的思路。他提醒道,十八届五中全会公告原文有一句:促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策。“我解读第一句是回到人口规律上来。”

“现在西方发达国家,它的目标也是朝向均衡,所以他有很多的优惠措施,比如说给你产假,第二个孩子就给你多少补助,这叫促进均衡发展。”他说,可以在计划生育的框架内寻求一条改革之道,将人口管制变为服务。

“你那是虚的。”梁中堂答。喝了点酒、放松下来的梁中堂难得地收起了平常的温和,言辞犀利而强势。“理论必须彻底,是什么就是什么,很简单,这个事情是人家老百姓解决,即使你天要塌下来了,它就应该塌,这是人家老百姓的事情,我们不管。这是一个基本的人权问题,在人权问题上没有别的,你要么推翻,要么你保护,别无选择。”

最早,梁中堂的二胎试点建议便是在计划生育的框架内提出的一个解决办法,他说,后来他意识到,问题的本质不在这儿。从生一胎到允许生两胎,比较接近体制内大多数人的生育意愿。而对最底层的人而言,计划生育不仅是一个生育问题,即便不生,这种制度还在管着。国家干部、城市市民一般没那么严格的,但对农民就不是这样,制度要求你生完了去结扎,去上环,但还是不放心,每隔一个时期再去检查你到底那个环还在不在,越往基层管理和约束得越多。

体制内外

长期以来,体制内外被视作两个截然不同的话语体系,体制内外多半难以对话,而梁中堂被视为体制内推动计划生育政策变革的代表人物。

梁中堂对这件事的认识是,我们的政治制度所决定的决策机制并不是听了人口学家的意见才产生或者发生改变的,当年胡耀邦等人在我写建议以前就希望有农民普遍生育二胎的方案,是我的建议符合他们的观点,这才有了对我的建议的积极态度。

“如果是现在的话,我不会做那样的事了。不会像那时候,说这是一个好东西,然后耗费自己几乎毕生的经历就为这一件事。我在山西苦守那个试点差不多二十年,早知道那个地方并不适合我,但是就苦守在那里,就是因为有这个试点,想着一定要走到这儿来,不断地去看护这块园地。这是年轻,对我们这个国家的性质、制度等等这些东西不是有深刻的了解。”梁中堂说。

但是,当年的上书确实推动并建立了试点。

他承认,当年确实作用很大。“但是,那时候的体制、制度和现在是不一样的,现在我们国家的官僚制度要比那时候强大的多”。他说,“ 现在这个渠道也不是说完全没了,但是和现在人民寄希望在这个渠道解决和反映问题相比较的话,它的作用就很微弱了。”

就在这几天,还有人联系梁中堂,叫他多给中央反映、呼吁。“我这些年压根不做这个东西,因为它和过去不是一回事。”

2004年,梁中堂干脆辞掉了体制内的官职。过程并不顺利,一开始,已是山西省社科院副院长的他向省里表示,希望能不做官,去教书,组织部管人事的处长对他说:“不可能的,你将近20年的副厅了,做得好好的,不提拔吧还给你免了,去当个一般的老师、一般的教授,别人怎么说啊。”他就想,只好离开山西了。后来上海社科院发来邀请,组织部仍拖着不向省委书记汇报他的辞呈,直到最后,还带来省领导的挽留。最终他在免职后来到了上海社科院,这儿许诺他“来了以后,你就绝对自由”。

生孩子有什么学问

梁中堂1978年进入山西省委党校教研室,正逢上中央要求党校要有一位教员搞人口学,从这里开始,他成为了一名人口学家。“在那时我们调入的教员是经济学方面的力量最强,显然是老的和有点资历的教员都不愿搞这人口学和计划生育,我的资历最浅,所以,此事就当然地落在了我的头上。”

被迫入此行,搜索梁中堂的文章和访谈,常能同时看到对人口学深深的投入与同样深的厌恶。

在《我的自述》一文中他写道:我对这突如其来的事的反应与其说是高兴,还不如说是反感。人口学在我国已被取消近20年,对我这一代人来说,几乎是闻所未闻。我是来做学问的,而生孩子有什么学问?在另一篇文章中又写:“人口学是我从踏入的那天起就决定要离开的学科,实在是因为不喜欢它那种没有厚重的感觉。”

《南风窗》的一篇报道这样描述:梁中堂不喜欢人口学,真心不喜欢。谈起自己整整研究了30多年的学科,他的反应是深深地皱着眉,很是厌烦。“人口学是很浅的学科,它有什么深度吗?一点都没有!”

但是,他在博客上贴了300余篇日志,几乎全是研究人口学、计划生育政策或者计划生育史,他这两年出版的3本书书名依次是《中国生育政策研究》、《中国计划生育政策史论》、《马寅初考》,手头上正计划着出的下本书,还是计划生育政策史。所有媒体采访,谈的也全是计划生育。

他一度想离开而未果。1990年底,调入山西省社会科学院任副院长后,他准备从人口学领域暂时退出,把研究的重心转移到经济改革领域。2000年离开山西之前,他已经做好总结,准备新生活从新的领域开始。

“人生实际所走的路,往往与最初的想法不同。”他在新书的序言里解释。

梁中堂反感别人称他是“搞计划生育的”,正因如此,在评价论敌、外界称之为“计划生育之父”的田雪原时,他显得毫不客气。“田雪原认为一胎化多么好,生育孩子多么合理,然后他就要把他自己这一面雕像和这个挂起来,供奉到庙里面,要尊为始祖、尊为第一。”