在这样的背景下,梁漱溟仍然没有检查自己,仍然只“谈谈自己的体会”。而更严重的是,他竟以“回顾”过去,自己“笨得很”为名,说什么1950年在天安门城楼上,郭沫若向毛主席献锦旗,上写“我们永远跟着您走”,对此心里直摇头,等等。今天的读者可能不了解,在1965年阶级斗争这根弦越绷越紧的时候,梁漱溟的这些言论是何等不合时宜,又怎能不使他再一次成为群起而攻之的目标?

7月10日梁漱溟发言原文第二段:

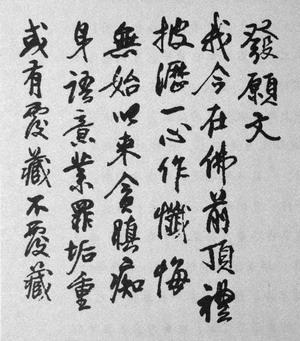

信奉佛教的梁漱溟《发愿文》

……这说明自己是拒绝轻易跟着别人走的人,平素不附和,不苟同,不随大流,我就是这个性格。这个性格和脾气是怎么造成的呢?可能是生来的气质之偏,也可能是后天的习惯所成,或者是什么阶级什么的关系。对自已的过去也因为太多太长,只能略讲一二。记得八九岁时,就受到先父和长辈彭翼仲讲爱国维新的影响,不止一次地跟着彭先生在街上散传单,搞社会运动,内容如反对美国虐待华工,号召抵制日货等。可见自己不是说说而已,还有实际行动。这是65年前的事了。当时的维新派是对社会上大多数俗人的反抗,维新派有他的主张、见解,对流俗之见看不上,这些对我很有影响。

还有,因为爱国,平日谈的总是国家在危难中,民生痛苦,讲的是大事情、大问题,不谈一身一家衣、食之事,彭先生为此将家当尽卖,甚至到年关上吊。我在14岁上旧五年制中学,毕业后即不想升学,要搞革命,因为在中学时就参与革命。这时,家中长辈关心自己,以为不能尽搞这些,将来还要吃饭,也要为自己生计打算。但这话我已听不进去,不能为一身一家衣、食而苟生。我要干什么就干什么,没有想到吃饭问题。我的一生差不多没有职业,我虚岁19,遇上辛亥革命,转年20岁,又忽然想出家,对人生怀疑,看到烦闷,以至否定人生;这时,佛家的思想最合于自己,我是先有自己的厌世思想而去看佛家的书,而不是先出家而后学佛。固先去维新。我这个七十多岁的人,从小没有念过四书五经。我受佛家的思想影响很大。佛家的思想要人最好是什么也不贪,什么也不怕。我对主席佩服的地方很多,最佩服的也就是这一点,他无所贪恋,无所惧怕,什么也不顾。去年关于邹秉文的事,小组中大家都批评他,我虽也批评他,但和大家不一样,我肯定邹有51%是正确的。这是我不顾一切的一种表现。

我的一生可以说没有职业。辛亥革命后,办过报社,当新闻记者,与曹老(谷冰)同行;因为信佛,不久又到北大教印度哲学,好像与向老(按:向达,政协直属组成员,北大历史系教授)同行;后来又办教育,任校长、院长,好像与李老(按:李建勋政协直属组同组成员,教育家)同行,实际什么都不是,这些都不是我的职业。我这种自信,自大,不愿跟别人走,不受外来影响的性格,好的一面是不盲从,能独立思考;另一方面是固执,常常误事,不能一分为二。许多事情我都看不对,总是事后才明白过来,没有先见之明。我以前是不走共产党的道路的。李大钊先生是革命前辈,他与我个人关系密切,他给我介绍过三个朋友,在座的于树老(树德)是其中的一个,都是他介绍的。其他二位后来都为革命牺牲了。李大钊先生从未提出要我加入党,他知道我这个人自信得厉害,说是说不通的,除非自己转过来。到今天我才明白,解决中国道路问题的究竟是谁?那时候认为只有我能解决中国问题,现在看来真是笑话。还可以举些例子。对蒋介石,我是从来反对的。我发起民主同盟,就是为了反蒋,站在中间偏左的立场。

至1949年,南京城下(按:指解放),蒋不得不引退,国民党一方发出呼吁,要求和平,我当时在重庆,曾在同一天的《大公报》上发表过两篇文章,一篇是《敬告共产党》,一篇是《敬告国民党》,意思是要共产党不要打下去,同时批评孙科不接受和谈条件。这前一篇文章惹了祸,引起很大误会,幸好自己事先声明“只言论,不行动”,甚至不为“和平”而奔走,而且我因此脱离民盟,表示不代表一个组织,只代表个人。现在想,这是不对的,只有消灭蒋介石,才有今天的中国。上次小组有人发言引到主席的话:“反动势力对于人民民主势力的原则,是能够消灭者一定消灭之,暂时不能消灭者准备将来消灭之。针对这种情况,人民的民主势力对于反动势力,亦应采取同样的原则。”主席这话很对,但当时自己不那么想,却认为共产党打到底不对。我很感叹主席把事情看得那么透,反动势力对人民民主势力就是这样,蒋介石,美国,对我们都是这样;反过来,我们对他们,也应该这样。因为主席看透了这一点,该下手的时候就得下手,所以手不软,很坚决,而我自己则看不透,总是喜欢折中、妥协、调和,心软手也软,这说明自己的性格、为人有短处,有弱点。

抗美援朝时,徐冰同志要我参加保卫世界和平委员会,负责一个工作,我拒绝了,因为我对出兵朝鲜没有信心,当时主席还叫林伯老(按:林伯渠)找我谈话。事后又证明,抗美援朝好得很,对得不能再对!而自己总是事后才明白,很迟钝。自己的见识这样不够,还要自以为是,显然是不行的。在这次学习中,自己也受益处,对自己有启发,使我真正懂得主席的这段话。我的话就到这里。

|

编辑:

梁昌军

|