22岁女孩患罕见病死里逃生:全身似烧伤,“失明”1年多才睁开双眼

见面这天,孜巴穿着白色羽绒服、蓝白毛衣,头戴白色毛线帽。武汉的晚冬对她来说还是很冷,为避免眼睛接触冷空气而过敏,她在巩膜镜外面还戴了湿房镜。采访过程中,她时不时要拿起眼药水滴一下。

刚过去的春节假期,孜巴没有回家,而是在武汉大学一间无障碍宿舍度过。跟她一届的同学今年毕业,她还在读大二。复学后,因刚恢复视力不久,无法接受强光和气味刺激,她从电子信息专业转入了历史系。

变化始于那次药物过敏。2021年9月,18岁的她在入学报到两个月后因抑郁症住院,治疗期间疑因服用某种抗癫痫药出现药物过敏,患上重症药疹。她全身起皮疹、皮肤接近烧伤、多器官衰竭,抢救后在TICU(创伤重症监护病房)治疗了49天。回家后,她睁不开眼睛、怕光,接下来一年多近乎“失明”。辗转各地求医后,再次睁开双眼是20岁生日前一天。

去年8月,孜巴做了过去3年多里的第5场手术(眼部),此前还有气管切开手术、羊膜覆盖手术、唇黏膜移植手术、耳部手术。从皮肤、耳鼻喉、眼睛到肾功能,她所患罕见病TEN的多器官受累特征明显。(注:史蒂文斯-约翰逊综合征SJS/中毒性表皮坏死松解TEN,疾病名称因皮肤受损面积而异,小于体表面积的10%为SJS,10%~30%是SJS/TEN重叠,大于30%为TEN,孜巴是最后一种。)

谈起治病三年多的经历,孜巴觉得像一场梦。生病后,她有更多时间思考自己真正想要什么,也更加了解自己。在今年国际罕见病日(2月28日)这天,她想对罕见病患者说:“早期确诊和后期自救很重要,我们永远是自己的第一责任人。没有人比你更了解你自己的身体,一定要对自己有充分的认识,成为自己的英雄。”

以下是孜巴的讲述。

【1】发病:病危通知书与ICU49天

我今年22岁,家在新疆一个小镇,2021年高考后进入武汉大学读书,学电子信息专业。9月新生报到后,我在学校学习了两个月,抑郁症发作了。我到武汉某医院住了20天院,其间按照医护人员给的方案吃药、治疗。

出院后,状态还是不太好。因学业和家庭压力,我一直绷得很紧,打算休学回家调整。出发前,我已经长了口腔溃疡,本以为是扁桃体发炎,就没在意。

12月4日左右,我回到新疆家中一两天,开始发烧、眼睛泛红,到后期全身起皮疹,就像被烧伤一样,也乏力。

家人带着我,赶快到镇医院去看,6日左右,我被下了病危通知书。他们不甘心,带我转到市医院,但也没有好的治疗方案。我当时求生意志强,对妈妈说,“我要去乌鲁木齐更大的医院,希望他们能救我”。

市医院距离乌鲁木齐有800公里,家人坐上救护车陪我赶过去。车上,我输着两袋液体,以维持身体功能。同时也连着心电仪,我在路上一直问小姨:“数据还正常吗?”

那时我还有意识,却没有力气,一旦睡着会很危险。但我好几天都没睡一个好觉,很困很累,睁不开眼。家人为了不让我睡着,跟我聊东聊西。

12月9日早上出发,经过一整天的长途跋涉,10日凌晨终于到了乌鲁木齐,这时距离我刚起皮疹已经过去了近一周。

刚到医院,我就被推进了抢救室。全身的皮肤和黏膜都受到了攻击,出现多器官衰竭。抢救完,我转入了TICU。在里面的前7天,一直昏迷着。醒来时,我说不了话,因为气管已经被切开。

孜巴在TICU病床上。图/受访者提供

接下来,我在TICU清醒并痛苦着,开始重点治疗“烧伤”。因为全身皮肤需要晾干,不能卧床太久。医护人员用纱布在病床两侧扯了一根长绳,让我用力拉着,以保持身体前倾,避免躺下去,那时很难熬。

最痛苦的是换床单。因为皮肤和一次性床单粘在一起,每次换的时候,要把它从我的后背扯下来,抽筋扒皮的痛。为避免感染,一天甚至需要换好几次。

新疆的冬天很冷,虽然TICU有暖气,但医护人员基本穿着毛衣毛裤工作,我因全身皮肤“烧伤”,没办法穿衣服,连盖被子都是隔着一层铁杆子,根本感受不到温度。我冷得骨头疼,一度怀疑自己是不是得了骨癌。

这些身体上的痛苦不是一时半会能缓解的,更难受的是,还伴随着精神上的折磨。在TICU的大部分时间,我都是清醒的,很无聊,也睡不着。在里面我没有时间观念,不知道外面是白天还是黑夜,估计常是昼夜颠倒的状态。

我常问医护人员:“到底什么时候能出去?”他们总安慰我,等不发烧了,过两天就能。我听过很多遍这样的回答,后来不再相信这种话,甚至有点生气。

从2021年12月到2022年2月,我在TICU住了49天。出来后,先转到缓冲病房观察了一周,又到普通病房住了一周。见到家人我才知道,为了方便照顾我,他们在乌鲁木齐租了房子。

出院后,我跟他们到那里暂住了两个月。爸爸、妈妈和姥姥三人一起照顾我,有人抬动我、有人看着我(防摔倒)、有人做饭。

出ICU的第二周,我迎来了19岁生日。家人在乌鲁木齐的住处附近订了餐厅,最好的朋友也来了。那是我第一次正式过生日,没想到居然是在死里逃生后。在生日蛋糕前,戴着墨镜、假发的我闭眼许愿。当时,我的眼睛还睁不开,全身皮肤红彤彤的。

孜巴过19岁生日。图/受访者提供

【2】“失明”:20岁生日前一天睁开双眼

4月,我们从乌鲁木齐回了家。到家的第一个月,因为对外面世界的新鲜感,我想睁开眼睛看看,但每次只能眨一下就闭上。在房间里,我偶尔眨眼时,看到的是极暗环境中一些杂乱的线条,基本没有色彩。

后来不知什么原因,我越来越怕光,在屋里不能开灯,也不能接受日光刺激。我的房间背阳,窗帘很厚,但还不够,我让妈妈把冬季的厚被也挂到窗户前,保证整个房间完全黑暗,我才能睡得着。

即使睡觉,我也不能躺着,只能坐起来蜷着双腿,双手趴在腿上睡,在家那一年基本如此。因为一旦躺着,我就喘不上气,眼睛也难受。

那一年,我基本“失明”了。不是完全看不见,只是眼睛无法睁太久,眨一下就自动闭上。

2022年6月,父母陪我去了广州某医院,第一次买了湿房镜,它通过注水为眼睛提供湿润的环境,也有防护作用。但从广州回家后,可能因为气候干燥,我又睁不开眼睛了。

12月,我又去上海做了角膜覆盖手术,但效果不太好,只在术后一段时间能勉强睁开眼,拆线后还是睁不开。我不甘心,尽管每次睁眼都很痛,还是强制掰开上下眼皮,忍着痛继续查资料。

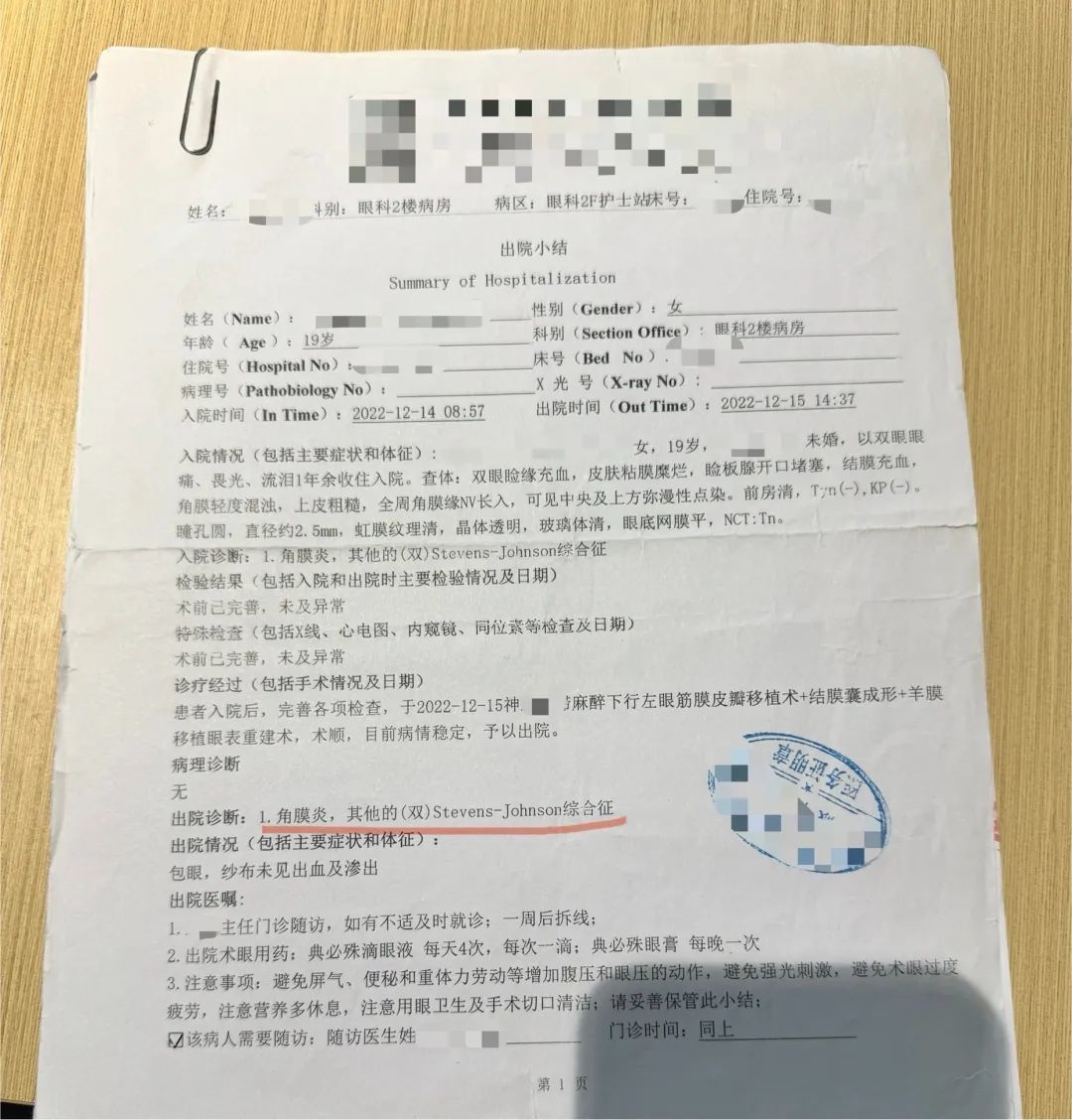

孜巴在上海某医院的《出院小结》。图/受访者提供

我发现,北京某医院早期就SJS发布过患者招募通知,觉得有了希望。到北京面诊后,医生提出的治疗措施是:长期戴绷带镜,持续点眼药水、用免疫抑制剂等。(注:绷带镜,一种软性镜片,戴在眼球角膜上,用于保护眼表、辅助治疗。)

这样治疗了一段时间,2023年1月,我睁开了一只眼睛。起初还是眨眼,随着睁眼时间越来越长,视野慢慢清晰。但因为斜视,双眼视物不能重合,我得戴单眼眼罩。约一个月后,就在20岁生日前一天,我起床后突然发现,双眼都能睁开了。

那天我很激动,用手机拍下了我生病后第一张自拍,觉得外面的世界真好看。从失明到重见光明,我用了1年2个月。

【3】复学:自己查论文发现巩膜镜

2023年9月,休学近两年后,我回到了武汉大学。刚开始爸妈不放心,妈妈来陪读。

有一天,我戴着绷带镜刚出宿舍不到百步,眼睛突然睁不开了,感到一阵疼痛。我只能蹲在地上对着手机喊,“小爱同学,打电话给我妈妈”。妈妈赶紧骑电动车过来,送我去教学楼上课,下课后再来接我。

后来,武汉越来越冷,我在室内眼睛也肿,根本睁不开,才发现冷空气过敏的问题。现在每次出门,我要戴保暖帽、湿房镜、眼药水等,而且不能在寒冷的室外待太久。

为改善眼睛状况,有一次我写论文时突然想到,可以用图书馆资源查阅相关医学文献。2023年12月,我逐渐了解到一个叫“巩膜镜”的东西,它是硬性的,像碗一样,往里注水后再戴上,能保持眼睛湿润。

幸运的是,正是那一年,巩膜镜才引进国内。我查到武汉一家医院可以配,急忙挂了号,医生告诉我:“可以试试,但先等炎症控制下来。”

去年3月,我第一次戴上了巩膜镜。它是只要醒着就得戴。每晚睡前,我再摘掉它,换上绷带镜,然后用仪器给巩膜镜消毒15分钟。那是我最烦的一段时间,因为不能睁眼,最多眨一下再闭上。

临近睡觉,我要抹质地很稠的眼膏,抹上之后就看不清了。早上起床后,我把眼膏清洗掉,再戴上巩膜镜,开始一天的生活。因为要经常换洗,摘镜后看不清东西,上下铺比较危险,我跟学校申请了一楼的无障碍宿舍。

【4】病友群:共享经验,抱团取暖

巩膜镜的效果很好,虽然眼睛遇冷空气还是会肿,但再没出现原地“失明”需要呼叫人的情况。因为觉得好用,我把它了病友群。后来大约10位病友也用上了,反馈生活质量有所提高。

我进病友群比较晚,却在群里很活跃。因为自己走过很多错路,想把经验教训分享给大家。我有时也会刻意活跃气氛,毕竟大家经历着差不多的痛苦。后来,其他病友把群主转让给了我。

因为知道报团取暖的意义,我在自媒体分享自己的经历后,陆续有更多病友加入我们。现在群里150人中,三四十人都是我拉进来的。

每位病友都有自己的特殊性,大家经常私信我聊问题。当眼睛比我更严重的人找到我,我的心态很复杂,看着他们觉得难过,尤其那些十几岁就失明的孩子,他们还那么小。

群里大部分是患病孩子的父母,也有20多岁的年轻人、30多岁家里有孩子的患者,但没有老年人。其实我查的论文数据显示,这个病老年患者更多,有时候会想,他们去哪了?

我希望他们过得好,但如果是没掌握到相关信息,其实挺可悲的。病友群的帮助很大,大家可以互相分享经验。作为亲身经历者,我知道一旦走错了路,将遭受不可逆的损伤,很可能失明。

孜巴的病历。图/受访者提供

就医过程中,我曾被医生告知,“一辈子要点眼药水,以后肯定会失明”。听到时,我受了很大的打击。原以为自己是能屈能伸的人,但我确实无法接受自己某一天会失明这件事。只是,我经历过更黑暗的时刻,相对而言,能接受自己目前的状态。

【5】自救:永远的第一责任人

现在,我戴着巩膜镜,手边不离眼药水。因为泪腺出了问题,我没有眼泪,哭不出来,需要经常滴眼药水保持眼部湿润,否则干涩且痛。眼药水是感觉干了就滴,之前最频繁时,每5分钟一次。

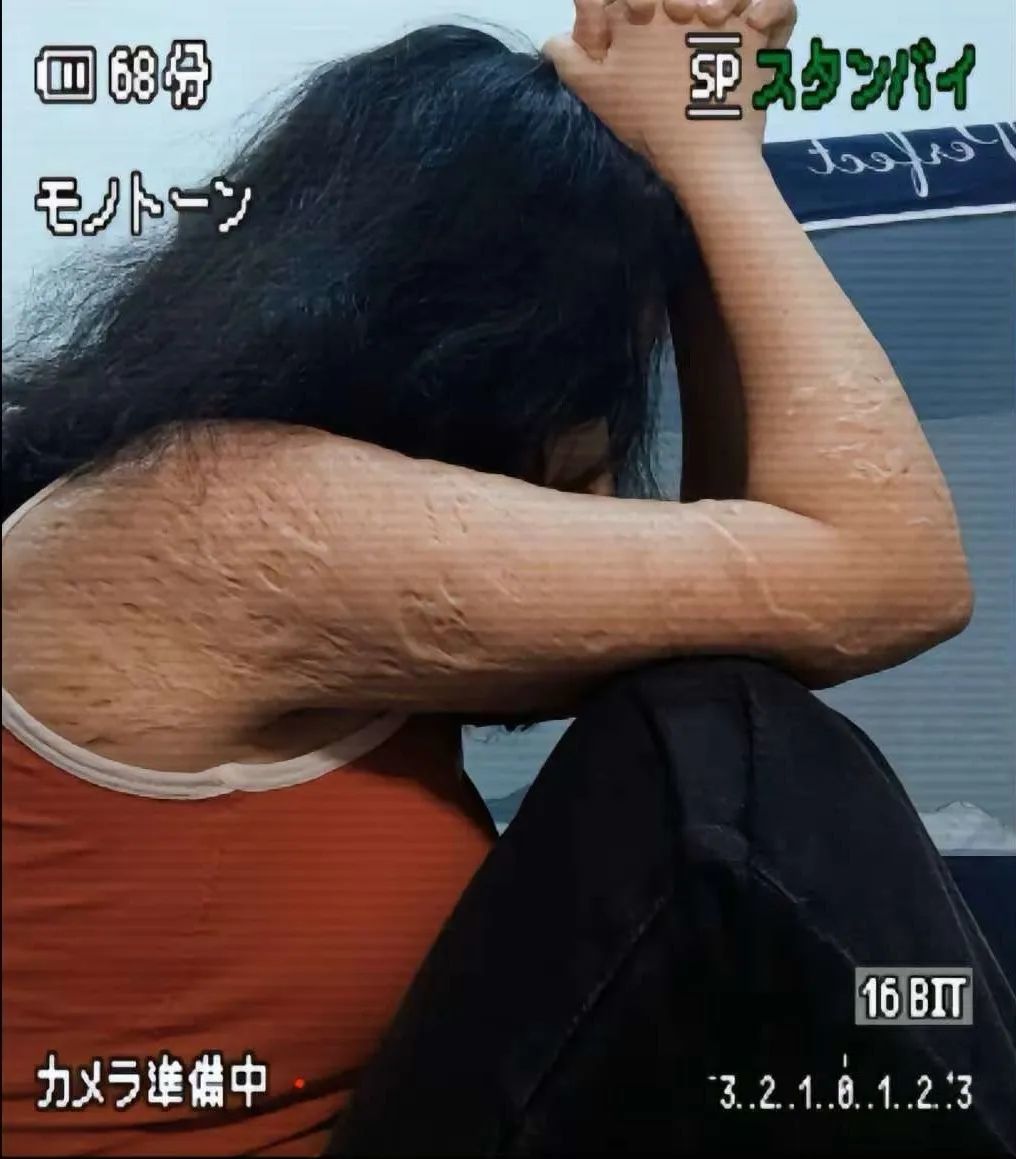

至于皮肤,经法医评估,我身上的瘢痕占到全身面积的60%-70%,皮肤六级伤残。(注:瘢痕,指皮肤损伤愈合过程中形成的增生性组织。)

手臂瘢痕。图/受访者提供

看着瘢痕,肯定有些许自卑。为了对抗这种心理,有时我会有意穿着吊带短裤,走在包容性很强的大学校园里。有时候,我又会摇摆不定,“算了,真的不好看,还是遮起来吧”。

既然瘢痕的存在让我看起来特立独行,那就让这些特别的东西更多吧。上个月,我鼓起勇气去染了发。挑染的蓝色,是天空、大海的颜色,代表我对自由的向往。

在我看来,头发是比较有象征意义的。在ICU剃光的头发,留了三年才长起来,我一直舍不得剪。本打算捐给患癌症的小朋友,用于做假发,但我是自来卷,捐不了。这次染发、剪发,也算是迈过了一道坎——初步接受了“自己真的生病了”这件事。

我知道,要完全接受它,是终身的课题。作为一个有独立人格的人,如果对自己的身体、生活失去掌控感,甚至无法独立生活,是很难受的。我想,很多患者都有同感。

在我看来,自己算是有主见的人,小事上可以谦让,但大方向上会坚持做决定。失明期间,我的前路是未知的,父母想让我转回新疆上大学,身边其他人也劝我,似乎这样就能安心一些。但我对自己的身体、发展打算和未来都有清楚的认识,还是坚持自己的想法。

生病后,我对自己的认识更多了。因为有更多时间和精力放在自己身上,开始思考我为什么要学习、真正想要什么,而不是一味随波逐流。

复学的第二学期,我因恢复视力不久,担心眼睛再出问题,要避免长时间用电脑,以及物理实验的强光和气味刺激,就转到了历史系。

虽然不确定未来就业方向,但我现在除了上课,还健身、学法语和英语,摸索适合自己的技能。未来如果有机会,我会申请留学法国,那边气候可能更适合我的身体状况。

最后想对罕见病患者说,早期确诊和后期自救很重要,我们永远是自己的第一责任人。没有人比你了解你的身体,一定要对自己有充分的认识,成为自己的英雄。

精品有声

凤凰资讯官方微信