曾经为人称道的“福利国家”,竟已是过时概念?

独家抢先看

✪ 蒙克

清华大学公共管理学院

【导读】说起“全民基本收入”(Universal Basic Income,UBI),许多人都觉得是发达国家提出的不切实际的激进主张,是一个“善意的乌托邦”。但本文提出,UBI并非像很多人认为的那样,是左翼或者民粹主义意识形态针对新自由主义近四十年的话语和政治霸权的反动,而是针对风险社会到来这一客观情况的必然调整方向;相反,看似更为贴近现实的福利国家制度,实则已经与当下的社会发展脱节,是行将就木的旧制度。

文章认为,福利国家的本质,是基于不同行业或年龄段之间社会风险的计算,通过让风险在低和高两种暴露程度的人群之间重新分配来实现风险的应对和共担。然而,面对正在到来的风险社会,福利国家这种脱胎于工业社会的风险管理模式,已经难以回应新的现实。因为在风险社会阶段,风险的影响范围已经超越空间和群体,甚至超越了时间。新技术不仅带来了货物、资本、人员、信息的流动,更造成了风险在系统内的跨领域迅速传播。再加上AI技术对劳动力市场的弥散性和系统性的冲击,风险在何时发生、如何发生,在很大程度上是难以确定的。福利国家那种基于风险计算的再分配模式已经不再可行。

据此,文章认为我们应关注UBI等普遍主义的社会政策制定范式,即无条件、广覆盖地为每个公民提供基本收入。因为它们并非基于劳动力市场的参与情况,也不依赖对不同行业的风险暴露概率的测度,而是以全民普惠的方式,直接提供收入保障。对于我们所即将、甚至已经身处其中的风险社会,这种新的社会政策范式能够更灵活地应对系统性风险。

本文原载《文化纵横》2024年第6期,原题为《福利国家将死,社会政策永存》,仅代表作者观点,供读者参考。

福利国家将死,社会政策永存

近两年,随着经济形势的变化,关于中国和日本的对比多了起来。2024年10月,《金融时报》的一篇文章再次激起了中国经济是否会“日本化”的讨论。文章认为:中国的低生育使得需求不振,造成低增长,会导致低通胀;而为了摆脱通缩、恢复增长,政策一定会长期维持低利率。这“四低”,由于起点是短期内不可改变的人口趋势,故而将定义中国未来数十年的经济状况。

无论这一观点是否正确,但它体现了正确的提问方式:要判断经济的发展(增长与通胀)和政策的走势(利率),需要回到社会基本面(生育和人口)。于是,为回应社会和经济需求,2024年10月28日,国务院印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》,出台了一系列旨在增强生育保险保障功能、推动育幼服务体系建设、强化教育、住房、就业等配套支持措施的政策。这些政策,无一不与社会有关——它们都属于社会政策。换言之,今天中国经济的破局之道,已经从过去45年的经济政策,转变为如今的社会政策。

▍何谓社会政策?

既然它如此重要,那何谓“社会政策”?有人会回答说它就是“社会保障政策”或“社会福利政策”。这只是同义反复。我个人比较喜欢的一个关于“社会政策”的定义,来自社会学家哥斯塔·艾斯平-安德森(Gosta Esping-Andersen)的《后工业经济体的社会基础》(Social Foundations of Postindustrial Economies)。这位丹麦人以不多见于社会学家的简洁语调,为“社会政策”给出了一个干净的定义:“社会政策意味着对社会风险的公共管理。”

这个定义的每个关键词,都值得深究。比如,什么是“公共”?对此,相信很多人的第一反应是“公共当然指的就是国家或政府”。其实,“公共”是一种人与人之间共存和协作的秩序状态,而国家或政府,只是实现这种秩序状态的众多手段或形式之一——这种手段的基础是暴力。

历史长河中,人类实现过很多并非主要基于暴力而实现的公共秩序,比如宗教组织、体育协会、商业行会、职业团体等。比如所谓的“根特体制”(Ghent System),它是起源于比利时根特市、由自治的工会负责管理的失业保险基金,它是“工会所有,工会治理,为了工人”,旨在让参与这个项目的工人在失去工作时可以从中获得失业救济金。换言之,对所谓“失业风险”的应对,工人们依赖的不是作为暴力机关的国家,而是自主组织起来的工会,后者是一种基于自愿合作的公共秩序的表达。于是,艾斯平-安德森定义中的“公共”,其实是跟“私人”相对的一个概念。如果每个工人单靠自己的储蓄来应对可能的工伤,这就是一种私人解决办法。“社会政策”定义中的“公共”二字意味着,对于工伤、失业这类工友都可能遭遇的问题,采纳一种大家共同面对的公共解决方案——这种方案可以是来自国家,也可以不是。

那什么是“管理”?看过黄仁宇作品的读者,想必会对他提出的一个概念有印象——“数目字管理”。从他基于传统(如明代)和现代的对比中我们知道,所谓“管理”,尤其是现代社会的“管理”,必定是数目字的,因为只有数字是抽象的、精确的、可计算的,是能够“加加减减”地进行动态调整的,从而服务于高流动性的现代社会。否则,就一定是常见于传统农业社会,仅仅以控制具体的人、物、资金为目的,经常采取“一刀切”命令的“管束”。就像《万历十五年》所描述的在洪武二十一年(1388)朱元璋下达的指令,“人民纳税实物不入仓库,直接供应于军士的家庭,军士则不再发给军饷,并规定先在应天府抽派若干税民,和金吾卫的五千军士对口”;此举追求的不是让军需税收在全国范围内统收统支,而是让全国布满各种地域化的、基于实物(而非货币)的短途供给线,回应并服务于以农业为基础、人民在某地“生于斯长于斯”的、低流动性的明初传统社会。

因此,艾斯平-安德森对社会政策的定义,是在现代社会前提下做出的。换言之,对社会风险的应对措施,比如旨在应对社会风险而筹集的资金,不能以类似洪武年间这种地域化状态分布于全国大小地方,而必须在全国层面具有通盘考虑和集中调配的“数目字管理”特质,非如此不能实现全民族对社会风险的有效共担。如果做不到这点,就难以称为现代“管理”, 也就难以称为现代的“社会政策”。

▍何谓社会风险?

那什么是“社会风险”?这就要联系乌尔里希·贝克的名著《风险社会》,该书以宏大的历史纵深,描摹了风险在人类文明进程中的演进。风险从人类文明伊始就存在,但依据来源、影响范围和应对方式,风险的演进可以分为三个阶段。在传统社会阶段,风险主要源于自然,影响范围主要集中于某个时空范围,在地化属性较强。比如,在四大文明古国,大河的涨落带来了沃土,但也造成了水患。水灾、旱灾、蝗灾、火山、地震,传统社会的人类在所有这些自然灾害面前都是渺小的,但所幸这些自然风险的影响范围局限于某些受灾地域,且灾害总会过去。于是,面对自然风险,人类一般视为天意,采取一些有限的预防措施,然后进行相应的事后救济。

工业革命发生后,风险的演进便进入了工业资本主义社会阶段。在这种社会中,市场经济成为调配资源最主要的制度手段;同时,与自己掌握生产资料的传统工匠和自耕农不同,工业社会的产业工人已经丧失了生产资料的所有权。他们只能在劳动力市场中,向生产资料的拥有者(资产阶级),出卖自己每天若干小时的劳动时间,才能换取相应工资,在工业社会活下去。换言之,曾经一个个具体而鲜活的劳动者,被拆解并重组成了抽象且去人格化的劳动力,成为可被买来卖去的物品一般的存在了。这就是劳动者的商品化(commodification)。正是劳动者的商品化,造成了这个时代他们所面临的最大风险——如果劳动者出于各种原因(工伤、失业、疾病、年老、生育),出现了劳动力市场参与的中断,不能在劳动力市场上出卖自己的劳动力,那他们就无法取得工资,也就无法在工业社会中生存。正如左翼经济学家琼·罗宾逊(Joan Robinson)在《经济哲学》(Economic Philosophy)中辛辣地批判所揭示的:“被资本家剥削的痛苦,与无法被资本家剥削的痛苦相比,简直微不足道。”可见,在工业社会阶段,虽然自然灾害仍然存在,但困扰人类的最主要风险的来源不再是自然,而是人为的技术(现代工业)和制度(资本主义);它的影响范围也不再局限于某个时空,而是突破了地域的局限,开始遍及某个产业、职业甚至年龄段的所有人群。

人类对这类本质上源于“社会”的社会风险的重要应对方式之一,就是社会政策。这一方案希望在不推翻工业资本主义的前提下,尽量消弭这一生产方式对社会造成的负面影响。其核心思路是实现劳动者的“去商品化”(decommodification):既然劳动者在工业资本主义之下的商品化是其所面临的一系列社会风险的重要原因,那么要应对这些风险,最重要的就是让工人在遭遇劳动力市场参与的中断时,透过社会政策的一系列安排获得一定时期的收入支持。而中断工人的劳动力市场参与的主要原因是工伤、失业、疾病、年老、生育,于是这五个领域自然就构成了经典社会政策的主要门类。之所以其中并不包含教育和住房——两个我国尤其关注的“民生”领域,就是因为二者跟工业社会中由劳动者的商品化所导致的社会风险关系不大。

▍什么是福利国家?

正是在应对工业社会的社会风险的背景之下,福利国家诞生了。之前说过,社会政策是对社会风险的公共管理,这里的“公共”本来是一个比国家范围更广的范畴。然而,受20世纪上半叶历史,尤其是1929~1933年经济大萧条和两次世界大战的影响,国家越来越成为社会政策的主体,西方建立起福利国家。首先,大萧条中大规模的失业凸显了社会风险对社会的危害,彻底重塑了人们对失业原因的认识——失业不是个人的原因,而是资本主义体系运行的负面结果;这样的大规模社会风险,只能通过国家干预才能有效应对。其次,整个西方世界的国家干预能力和范围得到极大的增强和扩展。国家干预控制的能力与制度在战时形成,便自然延续到了战后,构成了战后福利国家建设和运行的基础。再次,世界大战不仅增强了国家能力,还改变了对公民权利和福利的认识。战争中,为了激励众多普通工人投身于战争努力,政府需要为他们提供事关健康、工伤、家庭支持等公共产品。这重塑了对“福利”的定义:“福利”不仅仅是对社会失能群体的救济和帮扶,也是具有正常工作能力的普通公民理应享有的权利。最后,两次世界大战是与之前的人类冲突在性质上完全不同的“总体战”,它对包括军民各界的社会整体的动员程度前所未有。这种在文明毁灭边缘精诚团结、一致对外的独特历史经历和记忆,锻造了公民之间极强的团结精神。这样的精神延续到战后,既给了国家在全民名义下建立社会保障项目、实现风险共担以合法性,更为这样的项目提供了必要的财政基础:若公民们不认为彼此之间负有在风险面前互帮互助、同舟共济的责任,那他们有什么理由为国家社保项目的融资提供支持(如缴纳税收和社会保险费)?

至此,基于艾斯平-安德森对社会政策的定义,我提出一个对福利国家的定义。如果社会政策是对社会风险的公共管理,那么福利国家就是对工业社会的风险的政府管理。后者是前者的一个子集,它应对的是工业社会这一风险发展阶段的特定风险结构,它诞生于经济大萧条尤其是两次世界大战所塑造的特殊历史环境,表达的是生活在这一历史环境中的那几代人类独特的恐惧和希望。换言之,福利国家是非常特殊的历史产物,它是社会政策在特殊历史环境中的特定呈现。这种历史性,既说明了福利国家的成就——它承担了自己独特的历史任务,也注定了它的局限——当曾经催生它的历史条件消失,尤其是当新的历史发展阶段提出了它无法回答的问题,那它就应该退出历史舞台了。

▍什么是风险社会?

这样的谢幕,将发生于人类风险演进历程的第三个阶段:风险社会。在这个阶段,风险来源仍然是人造技术和制度,但影响范围超越了空间和群体,甚至超越了时间。《风险社会》德文版出版于1986年。就是在这年,切尔诺贝利核电站爆炸。这场灾难造成的核泄漏让20多万平方公里的土地受到污染,辐射波及数十个国家——这是对空间的超越;同时,离核电站30公里以内的地区时至今日依然被辟为隔离区,完全消除污染区的残留需要800年,受辐射伤害的人群的后代仍然罹患核辐射相关的各种疾病——这是对时间的超越。

对于工业社会和风险社会的区别,贝克曾经做出过精辟的论述:“贫困是分层的,烟雾是民主的。”也就是说,工业社会的社会风险(如贫困),是集中于某些人群和阶层的,并不会影响到另一些阶层。但是,风险社会的风险(如空气污染、气候变化、恐怖主义、全球疫情、核能或AI带来的技术风险等),影响范围轻易就能跨越时空和阶层,能够“民主”地影响所有人。风险之所以在这个阶段会具有如此系统性的影响,凭借的就是人类在工业化、信息化、全球化等进程中所发展出的强大技术。这些技术不仅带来了货物、资本、人员、信息的流动,更造成了风险在系统内的跨领域迅速传播。

那些原本应由福利国家来回应的与劳动力市场相关的社会风险,在AI技术的影响之下,也开始变得具有极强的系统性。失业风险不再仅局限于某些特定职业或人群,而是广泛影响于一系列具有相似任务需求的岗位。因为AI技术改变的并非单一职业,而是众多职业中通用的特定任务。例如,AI可以执行大量数据分析、报告生成、客户支持等重复性较高、普遍存在于很多职业的任务。于是,那些大量依赖这类任务的职业,如出纳、行政助理和客户服务代表等,不管其身处何种行业,都会面临所承担的任务被AI替代,从而收入降低陷入贫困,甚至下岗失业的风险。因此,凡是依赖AI可执行的任务的职业,无论行业如何,都难逃自动化替代带来的社会风险——而随着AI技术的不断完善,这样的任务将会越来越多。于是,风险社会中的失业风险,被AI技术显著放大,它的弥散性和系统性让越来越多的劳动者暴露于“不加区分的”冲击之中。

身处于风险影响具有如此弥散性和系统性的风险社会,诞生于工业社会阶段的福利国家就暴露出了局限性。首先,由于风险在今天可以轻易跨越国界,以民族国家为界限的福利国家显然无法很好地应对。比如,如何将大量涌入德国的叙利亚难民纳入德国的福利国家体制,就是一个让人头疼的问题。事实上,外来移民的社会权益保障,一直以来都是欧盟工作的重点。在欧盟,促进成员国间劳动力流动并维护其社会保障权益的系统称为“社会保障协调制度”(Coordination of Social Security Systems),它通过《欧盟社会保障协调条例》及其实施规定的框架运作。该协调系统最重要的基础设施是跨境电子社保信息交换系统(EESSI),它旨在实现劳动力信息在各成员国间的传递和各国劳动者社保权益的在跨国流动时的转接,适用于包括失业、医疗、养老在内的多种社会保障权益,并涵盖在整个欧盟和欧洲经济区国家(如冰岛、挪威、列支敦士登和瑞士)内合法居住和工作的个人。

换言之,为了应对贝克所说的“世界风险社会”,全球化必然要求结束民族性福利国家“画地为牢”的制度安排,走向社会福利的全球治理。但是,福利国家从诞生之初就是建立在一国公民之间的团结精神之上的,非如此不能为用一部分公民的资源去援助另一部分公民这种做法提供合法性。德国人为何要去援助希腊人呢?尤其是当前者还认为后者是由于懒惰而陷入福利陷阱的时候?因此,民族性的福利国家不仅本身就是一个落后于世界风险社会的制度安排,其所塑造的福利沙文主义心态更进一步地不利于社会福利的全球治理。

福利国家的当代局限性还体现在另一个方面。福利国家回应的是工业社会阶段劳动者的“去商品化”需求。基于劳动者在劳动力市场上被商品化的程度,及其所面临的社会风险大小,福利国家本质上反映了一国的劳动力市场结构。福利国家功能的实现,依赖的也是现代国家的科层结构。换言之,福利国家是以固定的科层组织,回应劳动力市场上基于职业和行业形成的相对稳定的社会风险结构。福利国家的这种稳定性,对于有序的、可预期性强的、以福特主义生产模式为代表的工业社会阶段,是足够的;但对于各个行业频繁受到AI等技术难以预测的颠覆性影响的风险社会来说,其回应能力在灵活性和充分性上就显得捉襟见肘了。最简单地说,如果所有行业都会遭受自动化替代的影响,且这种影响的“颗粒度”很细(不在职务而是在任务层面),于是它在何时发生,尤其是如何发生,在很大程度上是难以确定的;那福利国家就无法像过去一样,基于不同行业或年龄段之间社会风险的计算,通过让风险在低和高两种暴露程度的人群之间重新分配的方式,实现风险的应对和共担。工业社会的旧福利国家,难以回应风险社会的新风险。

▍社会政策创新的方向为何?

这就是为什么越来越多的人开始呼吁放弃福利国家那形成于工业社会的历史思维定式,探索社会政策的创新。如果当代技术尤其是AI的影响迅速而深入,打破了职业和行业的固有界限,导致失业和收入不稳定的风险“去结构化”——这些风险不再集中在某些行业,而是具有普遍性、不可预测性,且影响层次更细致到任务层面,那么按照劳动力市场的职业和行业情况来制定社会政策的思路已经落后于时代。于是,我们就应该放弃这种思路,转向一种基于“全民”的社会政策制定思路,这就是“全民基本收入”(Universal Basic Income,UBI)在近年来愈加受到重视的根本原因。换言之,UBI的兴起,乃至整个“普遍主义”(universalism)的社会政策制定范式的抬头,并非像很多人认为的那样,是左翼或者民粹主义意识形态针对新自由主义近四十年的话语和政治霸权的反动,而是针对风险社会到来这一客观情况的必然调整方向。

在风险社会的背景下,UBI和传统福利国家之间的差异不只是资金分配机制的区别,更是在回应风险性质的能力和广度上的根本差异。UBI并非基于劳动力市场的参与情况,也不依赖对不同行业的风险暴露概率的测度,而是以全民普惠的方式,直接提供收入保障。其核心在于无条件、广覆盖地为每个公民提供基本收入,能够更灵活地应对不确定的技术性冲击所带来的系统性风险。UBI跳脱了福利国家在工业社会阶段依赖的职业分类思维,通过减少对就业的依赖,旨在提供一种基础性的安全网,使得个人在面对自动化替代和AI技术带来的结构性变化时,仍能保障基本生活。这种模式更符合风险社会的要求,既具有普遍性,也具备更强的抗冲击能力,是一种更加“去市场化”的社会政策方案。因此,UBI的兴起并非单纯的意识形态驱动,而是应对风险社会客观需求的制度性创新。

许多科技界的巨头都曾公开支持UBI的理念,比如马克·扎克伯格和伊隆·马斯克——这未必是因为他们善良,而是因为他们就是当今风险社会中技术风险的创造者,他们比任何人都更清楚自己手中的技术对整个人类所带来的威胁。OpenAI的联合创始人山姆·奥特曼甚至早在ChatGPT上线前四年(2018年)就开始构想UBI的试验。该试验最终由奥特曼资助并由OpenResearch实施,于2020年至2023年在美国伊利诺伊州和得克萨斯州展开。试验结果显示,UBI能够增强受助者的经济独立和个人选择自由,提高其生活质量,并让他们在职业选择上更加注重个人兴趣和工作意义。

这一试验也揭示了UBI的局限:尽管现金补助提高了受助者的自主性,但部分参与者出现了较高的负债增加趋势,其净资产未能得到提升;同时,不少人由于转向培训和教育,减少了工作时间。也许是为了解决UBI的问题,奥特曼于2023年提出了“全民基本算力”(Universal Basic Compute,UBC)的设想,旨在通过提供计算资源让每个人都能参与AI时代的新经济体系。这一理念认为,随着AI快速发展,提供一定的生产手段,如计算能力,而非仅仅提供现金,可能更符合风险社会的需求。在UBC的设想中,每个人可以获得一定量的计算资源或AI使用权(如GPT-7)。他们既可以将这些资源用于自身的职业或学术需求,也可以转售或捐赠,用于更广泛的科研或商业目的。

当然,人类究竟怎么应对风险社会中强大技术对劳动者造成的风险,目前还没有答案。但提问的逻辑和方向,其实已经在过去的探索中确定了。不难看出,不管是UBI还是UBC,二者虽然形式不同,但归根结底都遵循同一个逻辑:为全体公民提供抽象资源(如摆脱时空限制的现金和算力),以高流动性和高灵活性应对风险社会的高不确定性和高风险性。这就是风险社会条件下社会政策制定的底层逻辑,也是今天我们在思考和评价社会政策,包括中国的社会政策时,应该采纳的提问角度。

▍对中国社会政策发展提出正确问题

行文至此,我们可以把讨论带回中国语境:作为一个加速进入数字化社会、数字化技术在生活和工作中的渗透程度都世界领先的国家,中国已经在技术的推动下,进入了风险社会阶段。在这个阶段,如果还在纠结是否或如何建立福利国家,实属问错了问题。早在2007年,乌尔里希·贝克就曾到访中国上海,据说在那时他就做出了中国已经进入风险社会阶段的判断——依据之一是当时举国关注的食品(奶粉)安全问题。2015年贝克去世,未能看到移动互联网等现代技术给中国社会带来的深刻改变,但这样的改变,我相信,只会让他更加确信自己当年的论断。

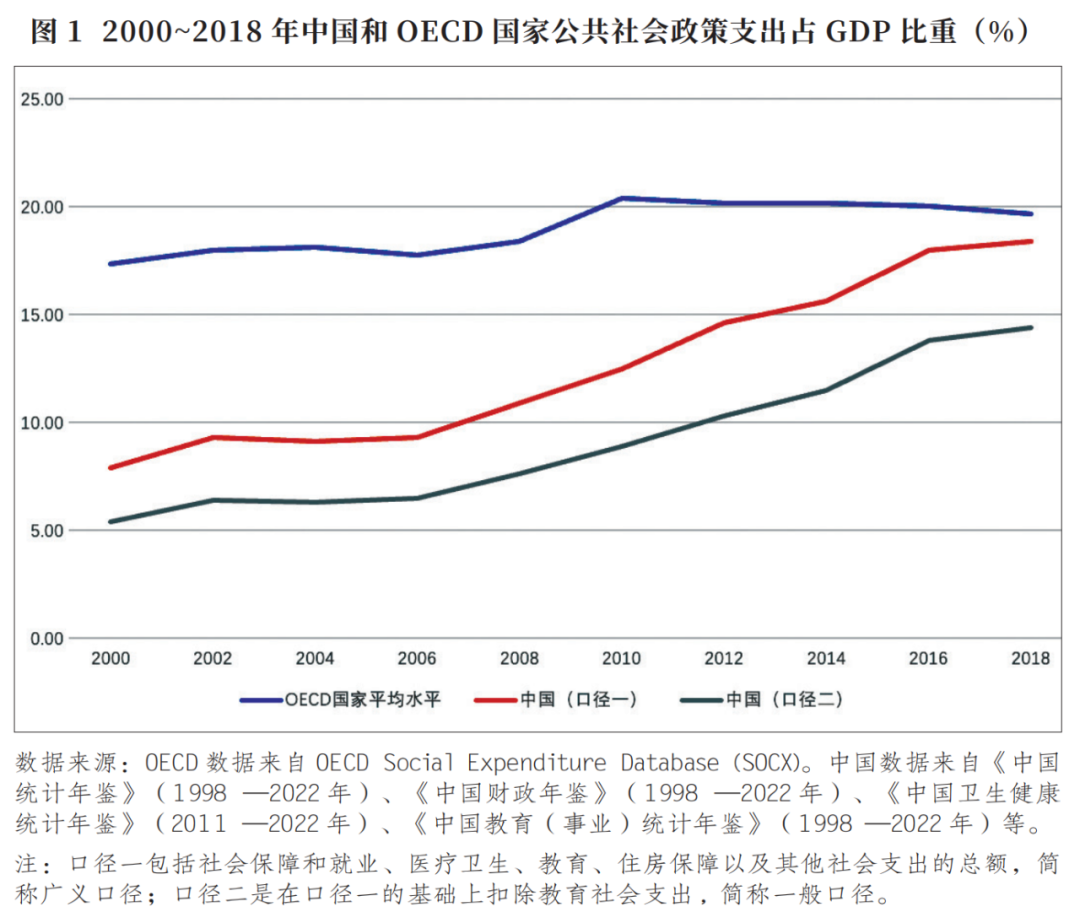

如果中国已经进入风险社会,那我们需要的就不是福利国家,而是社会政策的优化和创新。换言之,当面对统计数据(图1),我们首先要问的不是类似于“中国政府部门的公共社会支出究竟是多了还是少了”,“是不是太靠近OECD国家”等问题。我们真正要问的,是这些支出背后的社会政策,究竟是什么样的?如果社会政策是对社会风险的公共管理,那我们社会政策的公共性有多高——它究竟是全国人民享有的公共品,还是仅仅是某个地区的俱乐部产品?我们社会政策的执行,究竟是现代的“数目字管理”,还是仍遗留有传统的“管束”成分?更重要的,是针对社会风险的一系列提问:我们关于社会风险的知识生产,是否是基于对大数据的追踪调查和研究分析?我们对很多风险的应对,是否真正将之视为社会的责任,而非推给个人或家庭?我们对风险的社会建构,在多大程度上能转化为公民的现代风险意识,让我们摆脱风险洁癖与风险钝感,从而让风险应对成为生活的日常,而不是恐慌的来源或需要推给其他主体的麻烦?对所有这些问题的探究,本质上都是从不同维度帮助我们去回应一个最重要的时代问题:在今天的风险社会,社会政策如何才能有效管理这个时代的新风险?

福利国家将死,但社会政策永存。面对全球风险社会,我们从未像现在这样,如此迫切地需要社会政策的创新。既然是创新,那就一定不是回到过去。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”