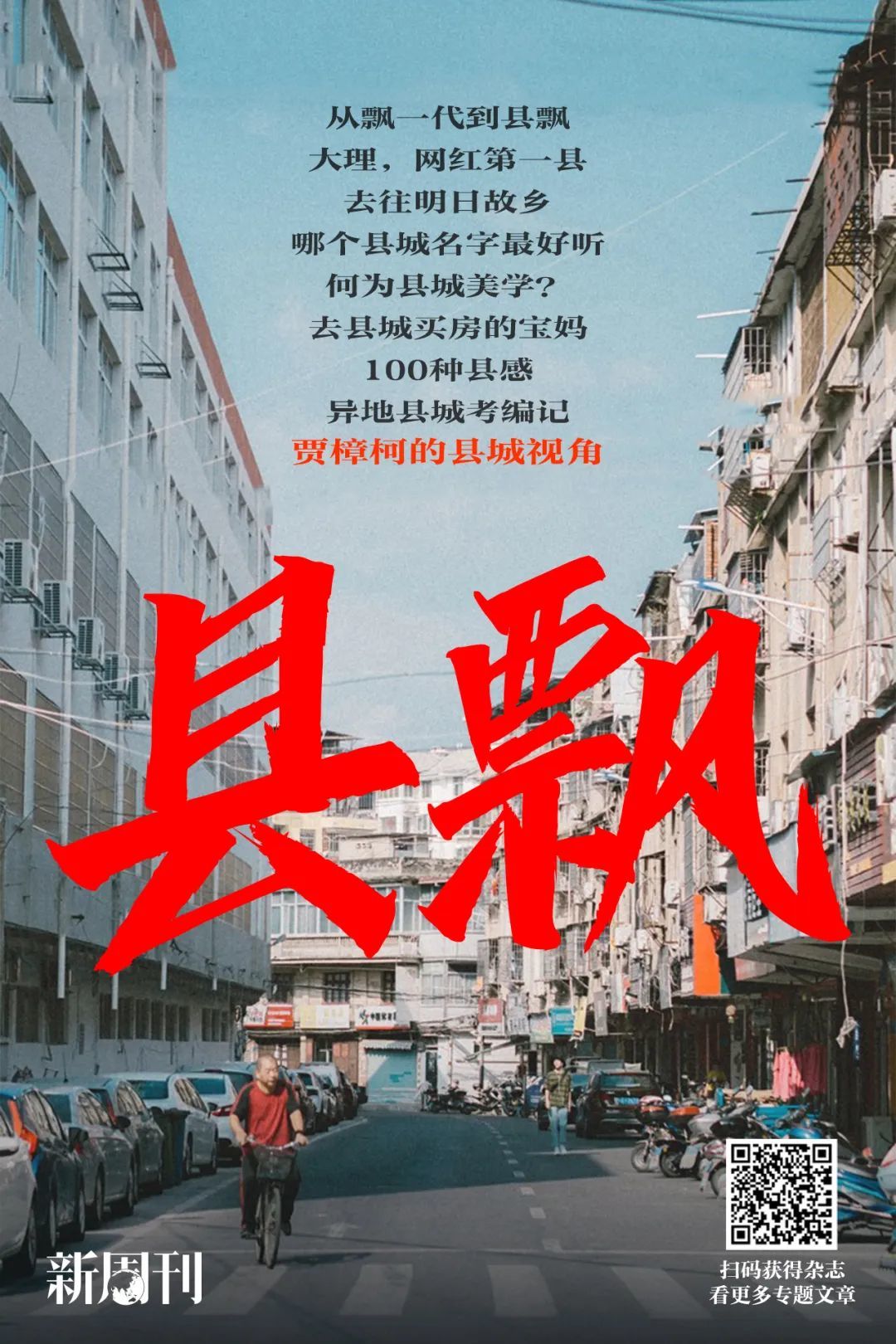

贾樟柯的县城电影,我现在才看懂

独家抢先看

如果说县城是贾樟柯电影的万年背景板,那“飘”就是电影中人物命运恒定的基调。

作者/ 花瓢白

第五代及之前的中国导演,不少都将县城放在镜头中心。但提到关于县城的电影,我们想到的第一个名字,总还是贾樟柯——

他可能是中国最热衷于以县城作背景的导演。早期的“故乡三部曲”《小武》《站台》和《任逍遥》,就全部取景自中国县城,或者更具体地说,是山西县城。虽然后来走到世界各处,但无论拍哪里的故事,贾樟柯都保持着野蛮、复杂而又充满活力的县城叙事。

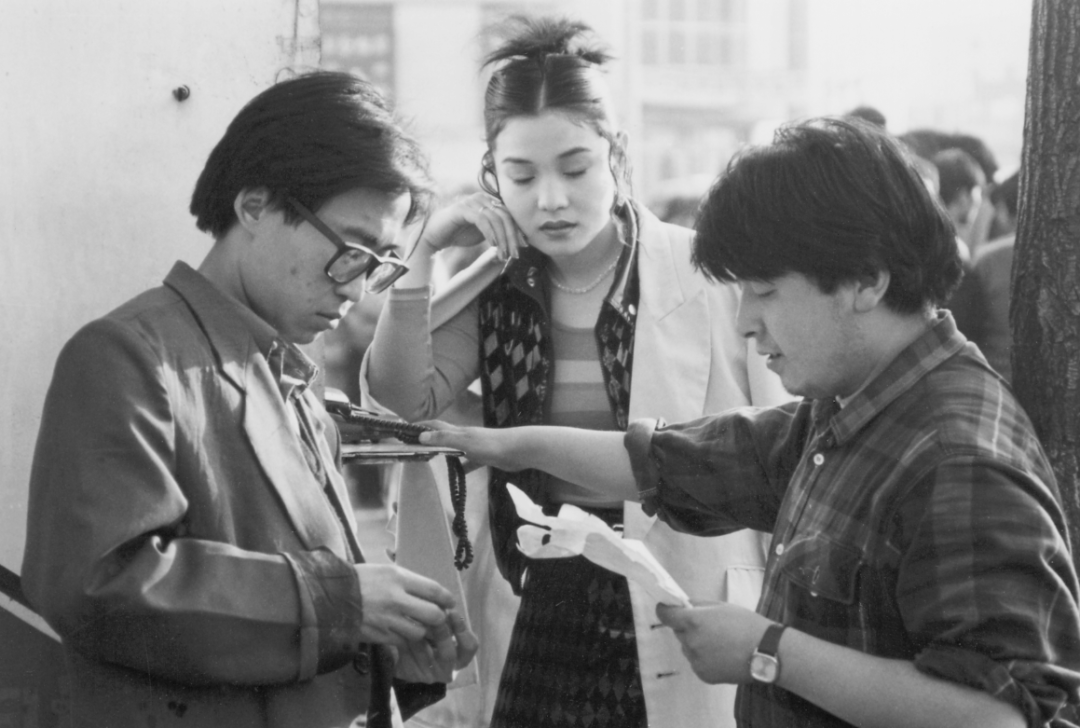

《站台》片场,贾樟柯和两位主演。该电影讲述了改革开放之初,汾阳县文工团一群年轻人的成长故事。(图/西河星汇提供)

在他的镜头中,夹缝生存的底层劳动者、社会边缘人被一一呈现。比如《任逍遥》中的矿区野模特、终日骑着摩托车游手好闲的无业青年,《小武》中的“职业扒手”、歌厅里的歌女,都是县城街头随处可见的普通人。

他们也可能是中国电影里最早的一批“县飘”。这些年轻人从乡村走向县城、走向未来、走向不断翻新的时代,浩浩荡荡地挤上现代化的疯狂列车,时而踌躇满志,时而败兴而归。

贾樟柯为何如此沉迷于拍县城?那些县城年轻人身上的漂泊感,为何如此容易让人产生共鸣?

自传式的县城视角

贾樟柯的县城视角,最早是基于在汾阳的个体体验。

哥伦比亚大学的电影研究学者白睿文根据贾樟柯访谈所著的《电影的口音》一书描述,贾樟柯小时候,父亲的家庭在县城,但父亲的亲戚在省会太原,母亲的亲戚则在农村。于是每逢暑假,贾樟柯有一半时间在太原姑妈家,跟着表姐和堂兄看电影、打网球;另一半时间则在农村姨妈家,跟着表妹去放羊。

这导致贾樟柯的童年时代在农村和城市之间反复横跳,而县城就像一处流动的“过渡地带”,给了他一个接受城市信息,同时了解农村的视点。在那期间,他也目睹了县城把来自城市的电视机、洗衣机转运到农村,而农村的物产也会经由县城向城市流通。

贾樟柯镜头下的汾阳小城。(图/《站台》)

他一度觉得这种变化中的生活“非常刺激”——比如上小学三年级时,他在学校看一部纪录片,里面讲述上海的一个工厂刚开始生产洗衣机,听上去是很遥远的事,结果第二年他家也买了一台洗衣机,银幕里的东西一下子变成现实。

他也亲身经历着县城的进化,流行文化倏然蓬勃生长,港台流行音乐大量流入。有一回,贾樟柯和一帮朋友在卡拉OK歌厅唱歌,看到一个非常孤独的男人,他唱得很难听,但不停地唱同一首歌。刚开始,贾樟柯觉得很烦,但后来的某个瞬间,他突然很感动,觉得这是流行文化给在艰难环境中生存的人,提供了一个可以自我安慰的地方。这在日后成为《小武》的一个创作灵感。

小武到歌厅找梅梅,但自己从来不唱。(图/《小武》)

文化景观的重大改变还发生在书店。上世纪80年代,县城里开始有阅读哲学著作的热潮,汾阳的书摊上就可以买到尼采、萨特等人的著作,阅读一定程度上不再是知识分子的特权。那时候,贾樟柯最喜欢看弗洛伊德的书,因为里面的一些描述和少年的性想象交织缠绕在一起。

一位父亲从儿子书包里发现一本《茶花女》。(图/《站台》)

录像厅也火遍了县城的角落,各种港台武侠片、动作片、黑帮片都在那个时期涌入。特别是1987年在中国内地上映的美国电影《霹雳舞》,贾樟柯看了足足七次,并凭记忆学会了这种舞蹈——在县城,贾樟柯的舞技算是不错的,他甚至会做很多翻跟头的动作。后来,他还靠跳舞赚了自己的第一笔钱:在某个暑假,他跟着歌舞团从汾阳过黄河,一直跳,快到内蒙古。

这些经历为贾樟柯日后的导演生涯提供了无穷的启发和素材,也为他的电影奠定了灰扑扑又充满诗意的底色。

贾式电影的“飘”

如果说县城是贾式电影的万年背景板,那“飘”就是电影中人物命运恒定的基调。这种“飘”并不特指肉身的游荡,还包括精神上的飘荡与不安。

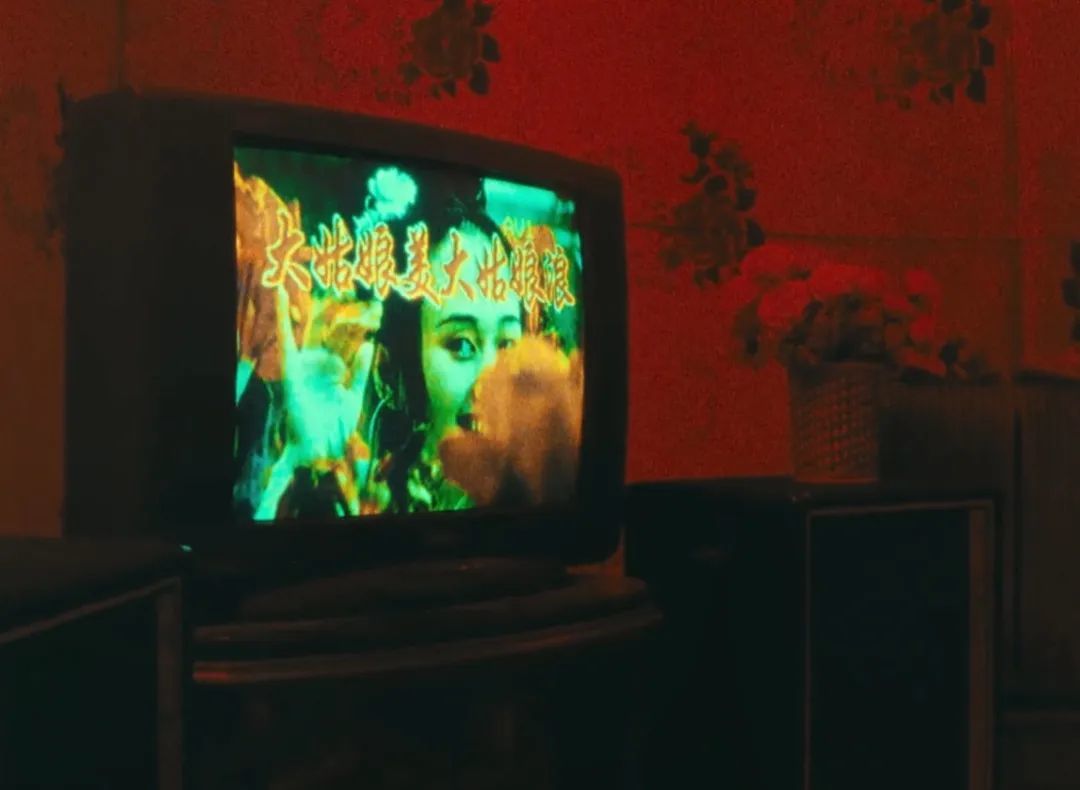

贾樟柯1995年的学生作品《小山回家》,讲述的就是一个河南小伙王小山在北京餐馆打工的故事。被老板开除后,王小山希望回家过年,但他不想一个人走,就在北京城里找了很多同乡,其中有建筑工人、票贩子、妓女、服务员等,但无人愿意同行。

最后,失望的王小山找了街边的一个理发摊,把一头城里人般凌乱的长发剪掉。这部片子里的群像呈现了早期北漂的生活形态,他们曾怀揣发财的美梦,积极地融入大城市,但又在现实中逐渐感受到内心的坍塌和卡在中间的进退两难。

《小山回家》海报。

除了大城市的“飘”,贾樟柯也关注县城里的“飘”,小武大约就是最早的“县飘”代表。在《小武》开头,主人公在群山环抱的闭塞街道上等车,搭上一辆摇摇晃晃的巴士后,说“到城里”。

此后,小武的成长故事就在县城徐徐展开:他看到自己曾经的好哥们儿,在功成名就之后开始躲避自己;他爱上了歌厅的歌女,但又被无情抛弃,最终明白“欢场无真爱”;他想孝敬父母,但又逐渐心生龃龉,被赶出家门。

贾樟柯曾说过,他拍《小武》的初衷就是某一年春节回家,忽然意识到汾阳发生了巨变。商品经济已经悄然渗入中国最基层社会的缝隙,人与人之间的关系变得复杂、微妙,矛盾重重,一些朋友结婚后很快又离婚。这一切都在一年内发生,让他感到吃惊,让他有拍摄的迫切感。

贾樟柯在《小武》片场上。(图/西河星汇提供)

因此,贾樟柯想展现的是在社会变革中,人际关系和精神状态的变化。这一点,在“县飘青年”身上格外明显,因为他们往往是既眷念故土,又憧憬城市生活的一群人。

《小武》中有一幕——在县城歌厅打工的梅梅给在造纸厂的妈妈打电话,谎称这是“北京长途”,自己在北京刚见了个导演。梅梅有明星梦,但她知道自己一辈子都当不上明星,想用谎言让妈妈放心。同时,这个在县城里逐渐油滑的姑娘在面对连接着家庭的话筒时,又很自然地切换到个性中质朴的一面。她惦记家里,问父亲的病怎么样了,弟弟还打不打架。

小武陪梅梅打电话。(图/《小武》)

小武也一样,他凭扒手这项“手艺活”赚了不少钱,能过上到歌厅点舞伴的时髦生活,但也会顾念旧日情义,给要结婚的旧友包红包,给母亲送金戒指。这也是为什么贾樟柯最初给片子起的名字,是《胡梅梅的傍家,金小勇的哥们儿,梁长友的儿子:小武》。

在这种飘忽的自我定位和人际关系的拉扯中,县飘青年的内心缺乏归属感。尽管时代的迅猛发展让人跃跃欲试,但他们是真正的“城市容不下灵魂,故乡装不下肉身”的人。

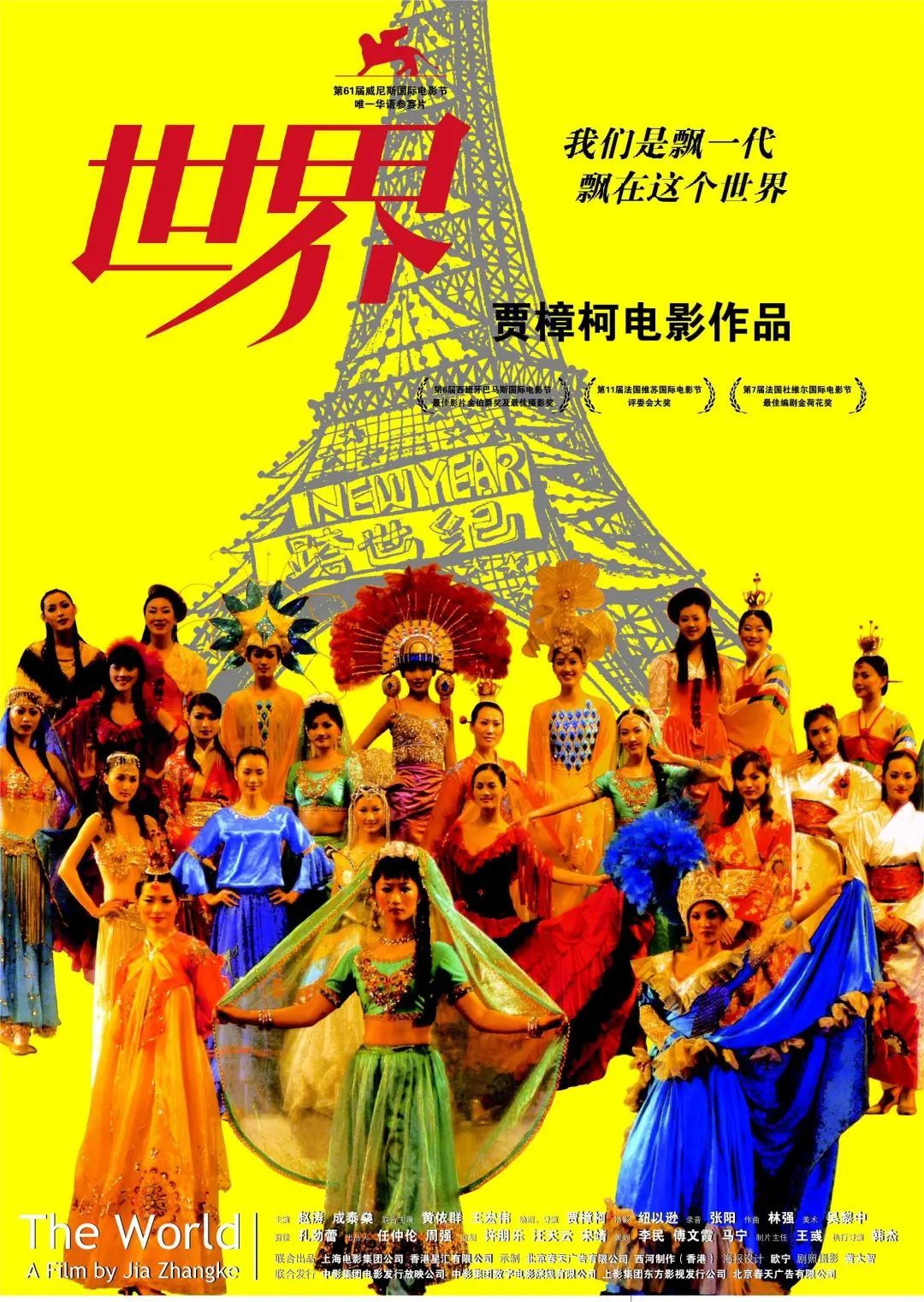

2004年的《世界》,则是贾樟柯更集中地展现“飘”的作品。片中的年轻人被他称为“飘一代”,他们都来自外地,到号称“不出北京,走遍世界”的世界公园打工。

《世界》海报。

“飘一代”概念最早由《新周刊》在2000年提出,指当时18岁至35岁、从小城镇去大城市漂泊的一群人,他们是彼时中国社会的新生代,追求自由,无法停止幻想。

而贾樟柯的《世界》演活了这个概念:这个公园里的员工,不用护照就可以去到“世界”的任何一个地方,看似身处豪华、国际化的空间,但其实离开亲人和故土后,内心始终在一个孤独无依的角落里。

这种角落和世界的关系,就是贾樟柯想表达的另一种“飘”。

县城的魔幻与现实

但凡看过贾樟柯的电影,都很难忘记当中那些“突然魔幻”的片段。

比如在《三峡好人》中,女护士沈红从山西到重庆奉节寻找分离两年的丈夫,走在路上忽然就看到一只飞碟划过天际;

(图/《三峡好人》)

庞大的移民纪念塔,毫无征兆地在凉风徐徐的夜晚变成火箭,一飞冲天;

(图/《三峡好人》)

片子的结尾处,整座城镇已然是废墟,煤矿工人韩三明正准备离开,不经意看到在两栋等待拆迁的农民房之间,有一个人在空中走钢丝,如同杂技演员一般。

(图/《三峡好人》)

有人因此专门研究贾樟柯电影中的“飞行器”和宇宙观。虽然听上去很突兀,但当这些元素融入到电影情节和电影场景中时,又鲜少让人觉得虚假或违和。戏中人演得很平静,戏外人也看得很平静。

大概任何怪诞的事物,只要发生在县城,就天然地自带“存在即合理”的解释力,因为县城本身就是一个万物丛生的城乡混合体,它充满矛盾,也充满想象力,不必细究真假,因为无穷的人和事都在此交融变化。

贾樟柯的电影也很少让人感觉出戏,他着意还原真实,甚至真得让人近乡情怯。譬如在《小武》的制作中,贾樟柯不停地加入街道的噪音,人们大声说话,还有汽车声、摩托车声;在《三峡好人》里,则混入很多江面上、码头上船与船的撞击声。一些录音师觉得这种声音不干净,但贾樟柯认为,这才是真实的听觉感受。

(图/《三峡好人》)

起用身边真实生活于县城的普通人做演员,也是贾樟柯的偏好。他直言,自己对英雄和偶像都没有兴趣。《小武》全片都是由非职业演员出演,主角王宏伟也是因为有一张“普通中国人的面孔”而被贾樟柯看上。《三峡好人》的主角韩三明在出演该片时,仍是一名按天结算工资的普通矿工,所以无论是神态还是身体语言,都能让人相信他刚刚从煤矿里钻出来。

此外,在贾樟柯的县城叙事中,再超现实的线索最后都会归于现实,就像《站台》的结尾是一个慵懒的午后,王宏伟饰演的年轻人倚在椅子上打瞌睡,手上的香烟还未熄灭,妻子在旁边烧水和哄婴儿。那是一个足够漫长的镜头,但据白睿文说,这一幕被美国林肯中心电影协会的肯特·琼斯(Kent Jones)称为“现代电影最美的一刻”。

开水壶的鸣笛声再尖锐,也叫不上这个午睡的男人。(图/《站台》)

这是贾樟柯的刻意安排,因为他希望电影结局是这些曾经反叛、疯狂奔赴理想的年轻人,又回到大多数中国人的生活状态里。这仿佛也是县城的命运:在经过时代洪流的冲刷后,最终还是会回归平淡的样貌,等待新一代的年轻人来重塑它。

贾樟柯的电影之所以被公认为原生态,大概就是因为它们恰如其分地展示了县城的魔幻与现实,而县城又连接着绝大部分的中国。魔幻与现实,不过是县城的一体两面。

可见在中国,流水似的县城故事可以有千万种,但当中必定有铁打的贾樟柯。他的电影就像一面植入县城的内窥镜,正如学者戴锦华所言:“望向贾樟柯的电影,不仅是望向小城汾阳,也是凝望当代中国的一处内部。”

贾樟柯塑造的小武一角,代表了一代县城的年轻人。(图/《小武》)

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”