爆火的县城文学,不能没有曹县

独家抢先看

对作家孙一圣来说,地理意义上的“漂”或许无关紧要,反倒是那些被自己的小说所牵引的日日夜夜,那些在文学海洋里的“漂”,最能够直接击中他的要害。

作者 | 段志飞

题图 |《Hello!树先生》

“我不想要相对的安定,我想要绝对的安定。”

关于“安定生活”的提问,孙一圣的回答令人意外而斩钉截铁。在许多人的眼里,80后作家孙一圣是“曹县的儿子”,他的小说故事发生的背景,大多在他的故乡曹县,以及曹县所处的更为广阔的华北平原。以前他写《夜游神》,带着一种冷眼旁观的视角,直白地写他看到的、感受到的真实的曹县;后来他写《全家福》,以一个孩子的视角,将读者带入了一种更加温和的反思。

可无论哪种曹县,都是他已经回不去的曹县,只能在小说里魂牵梦萦了。

孙一圣。(图/被访者提供)

孙一圣的童年和少年时期,一直在曹县度过。据他回忆,小的时候,爸妈热衷搬家,从孙海村搬到申楼村,又从镇上搬回村里,以至于他根本记不住自己的家在哪儿。

“我的家既不在孙海,也不在申楼,只在路上。”孙一圣说,跟随爸妈漂来漂去的生活,使得他既不属于真正的城镇人口,也不是一个纯粹种地的农民。但好在,即使家里再穷,也能让他和姐姐有学可上,最起码还有个学生的身份,而学校不会说搬走就搬走。

除了搬家,孙一圣的爸妈也热衷发财。他们的家虽然在曹县“漂荡”,但实则离菏泽城区更近些,每到农闲的时候,爸妈就会做各种各样的生意,现学现卖,奔走于菏泽与曹县的乡镇之间。

有段时间,孙一圣的房间堆满了囤积的凉鞋,他只能睡在漏风的厨屋,晚上经常能听见老鼠“数麦子”的声音;还有段时间,爸爸在卫生院做编外会计,他就跟着爸爸睡在卫生院空荡荡的会议室里。

山东曹县一中旧址。(图/被访者提供)

等到他上初中时,爸爸又从菏泽回到曹县,搞了辆报废的面包车,改装成灵车,做起了“死人生意”。于是,孙一圣经常被喊成“灵车的儿子”,因为爸爸是灵车司机。

从小习惯了“换来换去”,似乎让孙一圣对离开曹县、走上社会之后的生活,也适应得更快些。他在大学读化学专业,毕业之后做过酒店服务生、水泥厂保安、化工厂操作工、农药厂实验员等。数不清的工作、社会上的漂泊,让孙一圣从少年成长为青年;而成为一名作家,则是他发现自己热爱阅读与写作之后,一直坚持下来的漫长的“苦差事”。

很多年后,当孙一圣坐在北京十里堡的家中,在他的新书《全家福》里写下自己的童年记忆时,一切都变得复杂了起来。曹县既是记忆里的曹县,也是他小说里虚构的曹县。曾经的他在曹县渴望安定,如今漂在北京的他,把北京当成了写作的相对“安全之地”——但文学的世界里哪有“安全”可言?

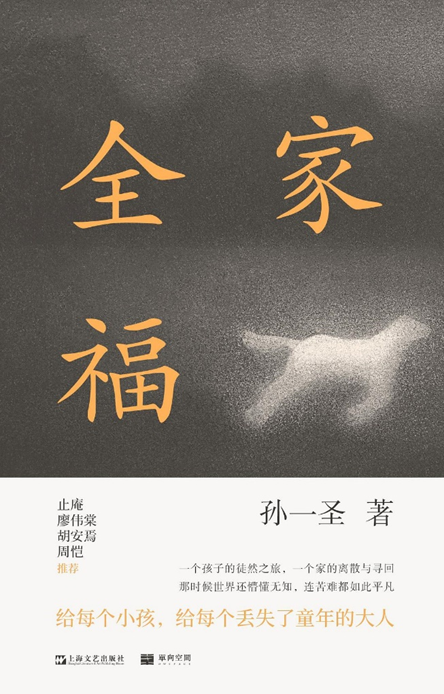

《全家福》

孙一圣 著

铸刻文化/单读|上海文艺出版社,2024-4

对孙一圣来说,地理意义上的“漂”或许无关紧要,反倒是那些被自己的小说所牵引的日日夜夜,那些在文学海洋里的“漂”,最能够直接击中他的要害。

“我至今也没有‘上岸’,因为我还没有写出我最满意的小说。”孙一圣说。

以下是《新周刊》与孙一圣的对话。

靠天吃饭,是刻在农民骨子里的

《新周刊》:新出版的长篇小说《全家福》,像是你的半自传。我读的时候在想,那个小时候在曹县的家怎么会那么“苦”,爸妈都在拼了命地挣钱,但是永远缺钱。你长大后有分析过原因吗?

孙一圣:贫穷在上世纪90年代是一个普遍现象。在我印象里面,我们村,还有其他村,都是这样穷苦,都是勉强能够生活,甚至叫做“寅吃卯粮”。人即使不生病、不遇到重大事故,也需要经常到处借钱,一旦遇到要命的事,那就是捅破天了。

我觉得最主要的原因,还是改革开放以来,城市发展得比较快,但农村可能跟不上时代的节奏。比如说每隔一段时间,物价就会上涨一些,但是农民手里的钱,购买力一直在下降,单纯靠种地是没办法满足一家人全年开销的。所以我的爸妈农闲时,就会去做各种小生意。曹县大部分农民也都是这样的。

上世纪90年代,我的初中同学里,很多人可能刚毕业就去了南方打工,挣钱给家里缓解经济压力。但我的爸妈一直供我和姐姐念完高中,我们家也没有人去外地打工,可能最多就是在菏泽,最远去到郑州,所以会比那些有青壮劳力外出务工的家庭过得拮据一些。

(图/《世界》)

《新周刊》:现在的曹县变化大吗?我看到你曾给南方人解释什么是“地排车”,现在还能看到这种交通工具吗?

孙一圣:变化很大。地排车当然是越来越少了,但更明显的,比如以前曹县农村里都是泥路,现在都成了水泥路,路垫高了,房子好像都变矮了,水泥路面比门槛还要高。

还有一个比较大的变化是收麦子。以前为了省钱,都用镰刀收割,割完之后装车运到打麦场,用石磙脱粒,没有脱粒的麦秸挑开后要进行暴晒,然后所有的麦子还要等起风的时候将其扬起来,让风把尘土和麦芒都给刮跑,最后才是装袋——程序非常复杂,而且中间还怕下雨。现在不用了,麦子从收割机里出来,直接就可以装袋,甚至立马就被买家收走了,麦子连家门都不用进。

不过,我发现也有不变的东西,那就是还要种麦子,还要靠天吃饭,还是不能解决一家人的开销,还是需要别的生意来支撑。我的很多发小现在都在外地打工,有做装修的,有进厂的,每年就回来两三次。他们大部分都已经成家了,孩子继续在曹县上学,由爷爷奶奶照顾。

曹县的麦地。(图/被访者提供)

《新周刊》:爸妈不在身边的日子,你经常跟着爷爷和姥爷生活,算是半个留守儿童了。爸妈这种“漂来漂去”的状态有没有影响到你?你形容《全家福》是一部关于平凡和苦难的小说,你会觉得以前的日子过得辛苦吗?

孙一圣:是有影响的。这个影响让我觉得自己不像个农民的孩子,我也不是镇上的人,因为镇上的房子也是租的,不是我们自己的宅基地。

我其实不喜欢写“苦难”的东西,太煽情了。我在《全家福》里有刻意地去压制关于“苦难”的情感输出,因为小说是孩子的视角,而孩子天然是不知道什么叫做“苦难”的。我所呈现的就是日常里经常会发生的事情。

在我看来,一家人因为没有钱,而要去面对的生活里的那些挣扎和妥协,其实都再正常不过。就像种地会遇到干旱,所以需要祈求风调雨顺一样。小时候没觉得苦,倒是长大了之后回忆起来,觉得过得确实比较苦。

现在我爸每天晚上都会守着《新闻联播》结束之后的天气预报,即使不是农忙时节。“看天吃饭”这种思维习惯,是刻在农民骨子里的。

孙一圣小时候的全家福。(图/被访者提供)

考不好不丢人,种地不丢人,

写小说也不丢人

《新周刊》:上世纪90年代,供养两个孩子上学是很不容易的事,即使家里再穷,你爸爸还是坚持供你们上学,为什么会有这种执着呢?

孙一圣:他可能还是希望自己的子女能够摆脱“种地”的命运,不要像他一样吧。在他的认知里,上大学的意义非常大。而且我爸爸也比较喜欢读书,他退伍的时候除了两大箱子书,别的什么也没带。

不过他对我上学这件事确实是够执着的。他一开始希望我考一个好大学,后来觉得能上本科就行。尽管我怎么努力到最后只能考个专科,他还是不甘心。我因此复读了四次,高考了五次。

(图/《小武》)

《新周刊》:总是失败的原因是什么?当时有产生厌学情绪吗?

孙一圣:有很多原因,我也没有厌学。最主要的原因,是我觉得自己并不是考试的料。而且山东的高考是很难的,在我倒数第二年复读的时候,我爸还想办法给我搞了一个“高考移民”,送我去外省高考,结果临考前被查出来了,把我遣返回曹县的考场。

那一次考得比之前更差,所以又复读了一年,但我还是不争气,没有考上本科。最后他也放弃了,他好像不是放过了我,只是放过了他自己。

我也松了口气,尽管不是什么好学校,但毕竟是个大学,也比窝在家里、窝在村里强。我终于可以离开曹县、离开我爸妈了,我当时就是这么想的。

(图/《高考》)

《新周刊》:童年时期跟着爸妈四处“漂”,少年时期在考场上没完没了似地“漂”,毕业之后又在社会上、在不同的工作岗位上“漂”,对于这些不断变化的生活经历,你会想要一种相对的安定吗?

孙一圣:我不想要相对的安定,我想要绝对的安定,我非常希望有这种安定,尽管到现在也没有安定下来。

但我觉得比较幸运的是,换了那么多工作之后,我还是找到了自己比较喜欢的写作这件事,比较符合自己的心理定位。尽管这个“工作”没有挣到什么钱,但我自己确实觉得挺好的。

不过不瞒你说,在我的小说里,我觉得起码《全家福》这部小说挺适合影视改编的,如果有哪个电影公司能够看上这个故事的话,那就再好不过了。写作真的是很艰难的事,比种地还辛苦,我确实很需要挣点钱。

《新周刊》:你倒是不避讳这一点。我们一定把最后这句写出来。

孙一圣:靠写作当然发不了财,甚至生存都难。但尽力了也考不上本科不算丢人,凭自己的双手种地不丢人,想靠写小说有点收入也不丢人。

孙一圣终于找到了自己的道路:写作。(图/被访者提供)

只要能“安全地”写作,

我在哪都行

《新周刊》:看你的小说让我有种感觉,就是“写作真的需要天赋”。你在写作这个领域里面有找到自己的安定感吗?

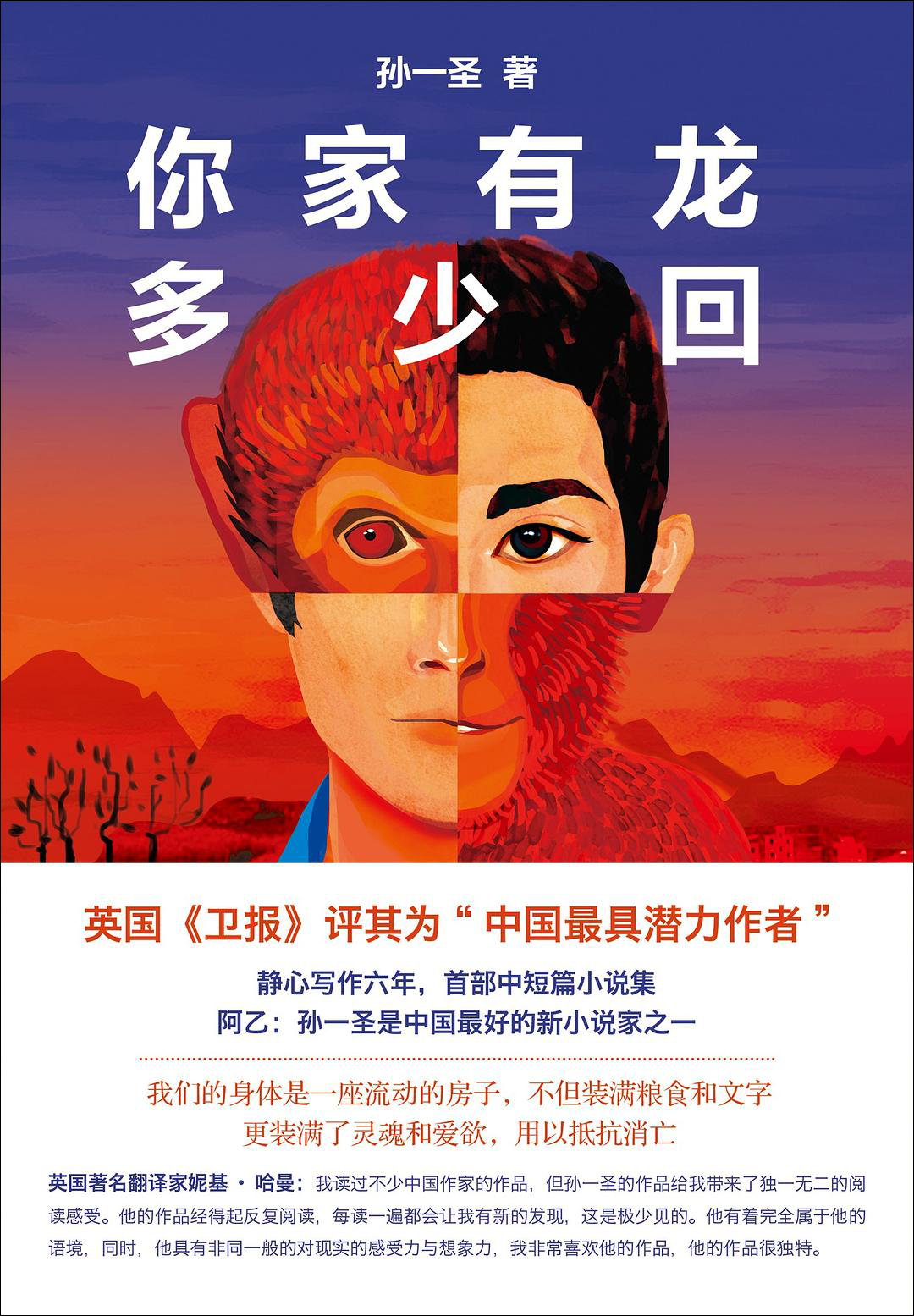

孙一圣:我觉得自己没有天赋,我是下了一段时间“笨功夫”才慢慢领悟写作的。这个过程非常漫长、煎熬,我写了差不多几十万字的废稿,还要大量地去阅读。一边是写得不如意,一边是阅读的困难,还有就是生活中的不顺心,三条线不停地交织碰撞,所以我会说比种地还要难受。

刚开始写作的三四年时间,我一直觉得自己在进步,每写一篇,我都觉得比上一篇好,但是过了这个阶段之后,我遇到了非常大的困难。我一直在尝试各种各样的办法,寻找写作层面的突破,想抓住写作的脉络,但是它一直在滑动,我就是抓不住它。对我来说,要在文学的汪洋大海里锚定自己写作风格上的独特性,可能是相当难的事情。

《你家有龙多少回》

孙一圣 著

青橙文化|百花文艺出版社,2016-8

《新周刊》:对你来说,在北京生活和在曹县生活,哪个地方的漂泊感会更强?

孙一圣:回到曹县的生活,有点像《夜游神》里的《还乡》和《山海》中的状态。人际关系让我头疼,虽然我会尽量减少人际交往,但还是感觉应付不过来。就好像脖子上、脑袋上、胳膊上、腿上被缠满了线,然后每个人都在扯这个线头,要把你扯过去。我现在满脑子想的都是写小说,回到家以后我写不了东西。

漂泊感的话,还是北京更强。回到菏泽,回到曹县,虽然有各种各样的不适应,但还是一个自己熟悉的地方,稍微有点安全感。

真正的焦灼,我觉得来自写作。但这种焦灼不是北京带给我的,就像我们刚刚说的写作中的安定感,如果能让我“安全地”写作,我觉得我在哪都行。

(图/《山河故人》)

《新周刊》:你在《全家福》的代跋里,写了爸爸开灵车的事——他挣着死人的钱,养着活人,甚至他的花圈店的门脸现在也还在。这个职业看上去,似乎比每天坐在写字楼里面上班要有意思得多。你有没有想过,回曹县继承一下爸爸的“事业”呢?

孙一圣:我爸爸那个时候选择这个职业,是没办法。可能对于北上广的白领来说,这是个“很酷”的职业,很新鲜,但是在农村、在县城,它就是一个最底层的职业,甚至连开理发店的、开小饭馆的,都会觉得你低人一等。

我爸爸他会用自己的方式,来消解旁人的各种目光,他会尽量让这个生意显得很光彩。比如他把灵车改造得像婚车一样,甚至每次出车,他都把车上的哀乐声放得很大,从一出村就开始放,好像是故意告诉别人“我不在乎”。

至于我有没有想过去干这个,我还真想过。比如我想写的小说和故事都写完了,感觉不知道要写什么的时候,我就有过这样的想法。

孙一圣父亲开的花圈店。(图/被访者提供)

《新周刊》:从《夜游神》到《必见辽阔之地》,再到现在的《全家福》,你等于是打造出了一个文学地理上的“曹县宇宙”。关于曹县的故事,你还会继续写下去吗?

孙一圣:会继续写下去。《全家福》里的小孩赵麦生,我也打算让他“长大”,继续沿用这个名字。我想写的可能是一个从曹县到定陶,再到菏泽的“泛曹县”小说。

也有一批与曹县、菏泽无关的小说。我现在同时在写两套系统的小说,一套是“泛曹县”系统的小说;一套是另外一种系统的小说。虽然已经写了200万字了,但我至今也不知道这批小说算是什么样子的小说,感觉写废了。

或许将来有一天,我会突然离开北京,回曹县继续写作。但前提是,我得想好如何去应付那些“线头”,或者不应付,就扎进“线头”里去。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”