坦桑尼亚人都知道“TAZARA”|元首外交 大国风范

2023-03-29 08:04:10学习小组

“哈巴里!哈巴里!”

这是斯瓦希里语的“大家好”。2013年3月,就任中国国家主席后首访非洲第一站,习近平来到坦桑尼亚,用当地语言向非洲朋友问好。整个坦桑尼亚像过节一样,当地民众身着鲜艳的民族服装喜迎贵客,他们载歌载舞,用中文高喊:“欢迎!”“习主席,您好!”

习近平主席来访,当时刚到坦桑尼亚半年的中国土木工程集团员工王超激动不已。他盯着电视里访问活动的画面,一个镜头也不错过。坦桑尼亚人对中国朋友的热情,让他想起了一场偶遇。

2013年3月24日,国家主席习近平在达累斯萨拉姆同坦桑尼亚前总统基奎特举行会谈。习近平和基奎特步入总统府时受到群众夹道欢迎。新华社记者 张铎 摄

修铁路,一段邂逅

“你是中国人吧?来做项目?”

多年前,在坦桑尼亚莫罗戈罗省的基洛萨街头,王超被一位当地老人叫住。

“是,来修铁路。”

听到这话,推着自行车的老人停了下来,拉着王超在路边聊起来:“我和中国人一块修过TAZARA!”

“TAZARA”,坦赞铁路局(Tanzania Zambia Railway Authority)的简称,在当地人口中,“TAZARA”专指上世纪70年代由中国援建的坦赞铁路。“中国人是真正来帮助我们的,不像西方人是来掠夺的。”老人说。

1976年7月,中国援建的坦赞铁路全线正式通车。(图源:网络)

王超所在的中国土木工程集团,前身是铁道部援外办公室,负责组织实施坦赞铁路工程。在手头并不宽裕的年代,中国提供了9.88亿元人民币无息贷款、近100万吨设备材料,出动5.6万人次、历时5年零8个月,帮助坦桑尼亚、赞比亚两国人民建成了长达1860公里的坦赞铁路。

时至今日,坦桑尼亚最大城市达累斯萨拉姆的TAZARA火车站依然挂着当年的老照片,每个来这里乘车的旅客都能看到中非工人并肩奋斗、共建铁路的定格镜头。

中非工人共同修建铁路。(图源:网络)

更令人感佩的是,为修建这条“自由之路”,60多位中华儿女长眠于异乡。2013年,习近平主席专程到援坦中国专家公墓凭吊,写下“烈士精神永励后人,中坦友谊世代传承”的题词。他说,烈士们“用生命诠释了伟大的国际主义精神,是铸就中坦、中非友谊丰碑的英雄,他们的名字和坦赞铁路一样,永远铭记在中国人民和坦赞两国人民心中”。

在非洲,见证变化

2012年,王超被公司外派到坦桑尼亚。当地发展跟国内比起来差一大截,加上人生地不熟,王超想过离开:“大学刚毕业,年轻,心野,总想去技术难度更高、规模更大的项目上提升自己。”

但在2013年习近平主席到访坦桑尼亚后,王超决定留下。访问中,习近平主席首次全面阐述“真实亲诚”对非政策理念,中国与坦桑尼亚签署17项友好合作协议,领域涉及贸易、投资、基础设施建设、农业、通讯、出口加工区开发等。这给年轻人带来许多心心念念的机会:中央线米轨铁路、多多马大学IT实验楼、乌本戈立交桥、马古富力大桥……

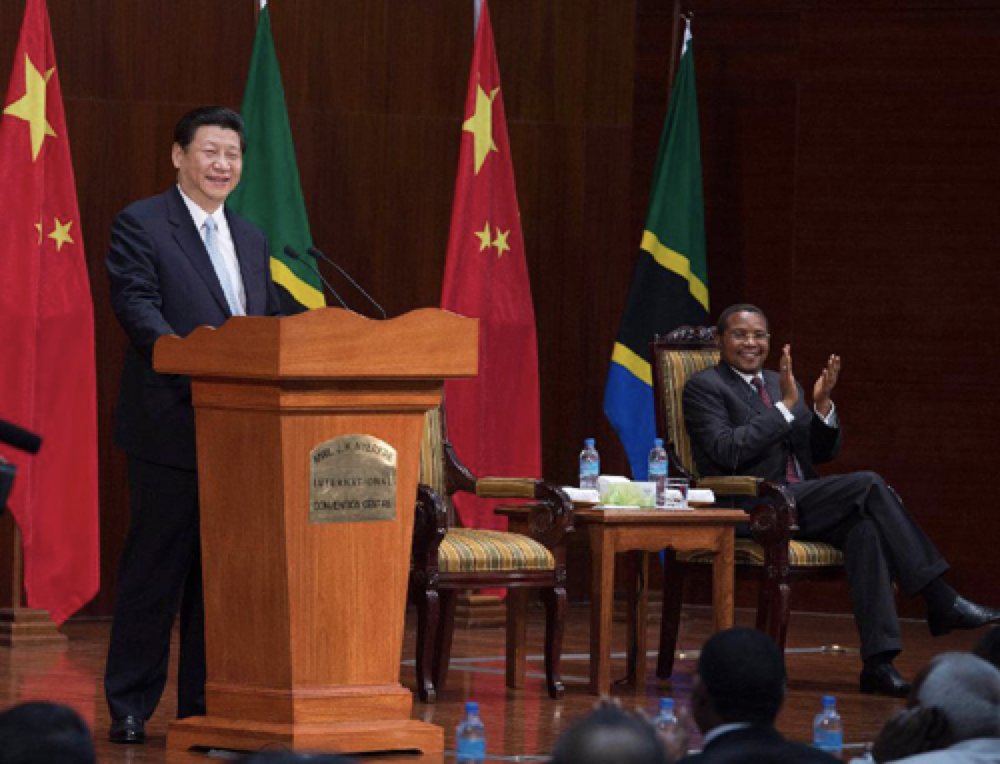

2013年3月25日,国家主席习近平在达累斯萨拉姆尼雷尔国际会议中心发表演讲。新华社记者 王晔 摄

10年间,王超参与见证了两国多项标志性工程动工建设,从专业技术岗调到项目管理岗,在历练中不断成长,现已成为中土东非公司坦桑尼亚中央线标轨铁路第五标段项目副经理。他所在的中央线标轨铁路项目,将坦桑尼亚及乌干达、卢旺达、布隆迪等周边国家连接起来,是一条通往印度洋的出海要道,也是东非地区中部走廊规划网络的重要一环。开通后,以往30天的卡车运输路程将缩至30个小时。

像王超一样,这些年一拨拨赴坦工作的中国人在非洲抓住机遇、奉献青春,也感受到这片古老大地的巨变。

王超在工作岗位上。(受访者供图)

惠民生,成就梦想

在非洲,中国人不光修路架桥,也给当地民众带来更多实打实的好处。

比如,铁路项目沿线缺水,中方施工队就打了20多口井,不仅自己用,还专门给沿线村民设置了取水点,项目附近的村民很感动:“中企专门开通一条管道,让我们随时随地都能喝上干净水,再也不用收集雨水了。”

更重要的是,中央线标准轨距铁路建设为当地2万多人提供了就业岗位,帮他们获得总计约1.02亿美元报酬。

图为2019年2月14日拍摄的坦赞铁路达累斯萨拉姆站。新华社记者 吕帅 摄

约瑟夫·马克西米利安今年49岁,是中土东非公司的老员工,其父就曾参与坦赞铁路修建。他子承父业,任职于中央线标轨五标项目。约瑟夫说:“感谢这份工作,我很早就买了车,住上了大房子,希望我的孩子也能来中企工作。”

2018年,作为优秀员工代表,约瑟夫到中国领奖,专门去体验了一把京津城际列车:“2027年中央线标轨铁路全线通车后,我们也将有那样的高速列车啦!”

现在,许多坦桑尼亚人来到中国、爱上中国。有人将乞力马扎罗山下的咖啡带给中国消费者;有人在中国高校、田间地头学习减贫经验;还有人定居中国,给双胞胎儿子起名“包子”“饺子”……

去坦桑尼亚的中国人也越来越多了。从农田水利到交通设施,各项基建工程常看到中国建设者的身影;在莫罗戈罗省的乡村,当地农民在中国专家指导下学会了玉米密植技术,产量增长数倍,农民们还套种大豆,喝上了自己磨的豆浆;达累斯萨拉姆的街头巷尾,四处可见中国元素,当地人也经常约在中餐馆欢聚……

中国援坦桑尼亚农业技术示范中心的专家和当地农户一起清除稻田里的杂草。(图源:中国援坦桑尼亚农业技术示范中心)

10年来,从经贸到人文,从政府到民间,从双边到多边,中坦关系持续深入发展,两国人民的心贴得更近。

如今,王超走在路上,时不时地就会被当地朋友拉着聊几句。有的说,父辈在某某铁路段项目干过,让家人过上了更好的生活;有的说,中国医生曾给自己的家人治好了病;有的说,“农业专家和我们干在一起、吃在一起、住在一起”……这样的时刻让王超觉得,非洲人民对中国人民的情谊发自内心,犹如非洲灿烂的阳光。

“最好的青春留在这儿,我早就成了半个坦桑尼亚人,”王超笑道,“当地朋友结婚,我也会随个份子呢。”

来源/人民日报海外版

原标题/坦桑尼亚人都知道“TAZARA”(元首外交 大国风范②)

记者/叶 子 康 朴

编辑/静玄

为您推荐

【新思想引领新征程·非凡“十四五”】持续巩固拓展脱贫攻坚成果 扎实推进乡村全面振兴

央视网2026-02-26 21:21:13

中国新闻网2026-02-26 21:20:27

央视新闻2026-02-26 21:19:15

央视新闻2026-02-26 14:31:42

2026-02-26 14:30:21

2026-02-26 10:40:53

2026-02-26 08:56:14

拾光纪·新春首位外国领导人来访,习近平会见默茨这些细节值得关注

人民日报客户端2026-02-26 08:55:26

2026-02-26 08:54:27

中国新闻网2026-02-25 21:19:57

视频丨习近平:以中德关系的稳定性和活力为中欧关系谋合作 为动荡世界谋大同

央视新闻2026-02-25 21:19:07

央视网2026-02-25 21:17:39

2026-02-25 20:27:25

2026-02-25 19:34:40

新思想引领新征程·非凡“十四五”丨“四好农村路”赋能城乡融合 助力乡村全面振兴

央视新闻2026-02-25 15:08:09

央视网2026-02-25 15:06:50

2026-02-25 15:04:43

人民网2026-02-25 09:17:06

2026-02-25 09:16:12

2026-02-25 09:15:12

央视网2026-02-24 20:21:50

央广网2026-02-24 20:21:07

央视网2026-02-24 20:20:28

2026-02-24 16:29:13

长江云新闻2026-02-24 15:12:23

央广网2026-02-24 15:11:06

央视新闻2026-02-24 15:10:08

2026-02-24 09:04:49

央视网2026-02-24 09:03:47

央视新闻2026-02-24 09:02:53