罗振宇:没人能贩卖知识焦虑

独家抢先看

每天早上给读者发一条60秒的语音,罗振宇坚持了10年;每年做一场跨年演讲,罗振宇进行到了第8年,他打算讲满20年。有人批评这是“行为艺术”,形式大于内容,但在罗振宇看来,形式就是内容本身,世界上绝大多数东西都是形式大于内容。

今年跨年演讲的前一天,罗振宇还在背演讲稿——一份长达4万字的年终汇报。

“为什么要执着于把它背下来,看提词器不行吗?”

“观众看得出来啊。就像我每天都坚持一口气把 60 秒语音录完一样,很多人说音频可以编辑,但是我知道观众听得出来。有时候拼的不就是一线之差么?”

罗振宇推崇形式,而世界上最有形式感的事物或许就是时间,他把自己的跨年演讲命名为“时间的朋友”,把所有事情安排进时间表,变成像时间本身一样分毫不差。

他还相信持续和习惯的意义。“任何人都不会成为时间的朋友,但你做的事情是有机会的。有的事情持续时间越久,价值就越大。”

今年是“时间的朋友”跨年演讲的第8年,如无意外,罗振宇还要再讲12次,一直到他61岁那年,也就是2035年。说做多少年就做多少年,不会因为读者挽留而延长,也不会因为骂声而中断,这也是罗振宇追求的形式感,也是他处理用户审美疲劳的手段。

2022年12月21日,“罗胖60秒”语音发满十年,罗振宇遵从当初的约定,就此打住。他形容这是“刑满释放”,但他其实很享受这种形式感。“每天一秒不多,一秒不少;十年一天不多,一天不少。它的价值就在这。”

时间回到15年前,罗振宇离开央视创业,用了4年时间,成功从幕后转到台前,孕育出了一档单人脱口秀节目《罗辑思维》。一开始,他的野心并不大:用5年追上《东吴相对论》——一档平均点击量在1万多次的脱口秀节目。但《罗辑思维》第一期就达到了800万次的播放量,这远远超出了他的预期。

十多年过去,《罗辑思维》发展成了“思维造物”,罗振宇也把“知识服务”推上了互联网创业的风口。毁誉随之而来,罗振宇一度激烈地蔑视部分人的批评,“质疑我的都是傻X”。现在他对骂声似乎看得更开了,“一张嘴就能把所有耳朵哄开心,根本就不是一个凡人能做到的事情”。

站在2023年的开端,罗振宇如何看待当前的知识服务行业?如何回应人们对他的批评?“时间的朋友”满20年后,他打算做什么?《罗辑思维》推送完最后一条“罗胖60秒”后不久,本刊记者和罗振宇聊了聊。

知识已经不是唯一的命运变量

新周刊:去年的跨年演讲让你突发性耳聋,现在你的耳朵怎么样了?

罗振宇:左耳还是没好,住院后左眼又有了飞蚊症。上半年觉得就快活不下去了,后来慢慢想通了,人本来就是不完美的,我们的听觉和视觉生来都是残缺的,我们听不见次声波和超声波,也看不见紫外线。对我来说,现在唯一的区别就是需要麻烦别人尽量在我右边讲话。

新周刊:2022年是《罗辑思维》十周年,《罗辑思维》从一档知识脱口秀发展成了知识服务的标志性品牌,你觉得知识服务这个行业,在这十年里最大的变化是什么?

罗振宇:最明显的就是从业者变多了,越来越多的人觉得这是一个值得玩玩的赛道,当然质量也参差不齐。

新周刊:那你眼中的好内容长什么样?

罗振宇:任何好的作家都有可能被骂成屎,但是用户需要,这就是一个很具体的标准。就像当年的于丹唤醒了中国人对于《论语》的好奇心一样,大家突然觉得自己需要了,这就是好的内容创作者。

新周刊:如果让你选择,在创业的十年里,对《罗辑思维》和得到最重要的几个时刻、几件事,是什么?

罗振宇:第一个事是田溯宁老师送给我们一个词,叫知识运营商,运营这个词它给我们开了一个极大的脑洞,也坚持了我们做知识服务行业的决心。

还有一些关键时刻,比如跨年演讲、开设得到高研院。我们也慢慢意识到,让用户之间互相认识、互相汲取资源和营养,比我们做内容更重要。

另外一个很重要的时刻,是十几天前“罗胖60秒”满十年,我们终于停更了。说做十年就做十年,一点也不贪恋。敢于在公司这架战车上把“罗胖”、“罗胖60秒”这两个IP从老发动机上撤下来,就意味着你对未来保持了开放性。

新周刊:2018 年前后,突然有很多人在网上骂你,这是怎么回事?

罗振宇:对,当时有一篇稿子,叫《罗振宇的骗局》,一下子颠覆了我的心态。开始我们还觉得委屈,但是后来意识到我们确实德不配位,享受了过高的社会声望,所以自然就会有人看不惯。这件事也让我们意识到,一个创业公司不能只有油门,必须得有刹车。

所以我当时回应“不骂人是修养,不被人骂是修行”。如果你觉得别人骂你没有道理,先别跟他杠,这没有意义。你先看看自己的修行是不是真的无瑕到了不被人骂的程度,如果没有,那就继续修行。

新周刊:你刚刚提到《罗振宇的骗局》这篇文章,里面有哪一句话是你比较认同的?

罗振宇:并没有,这事给我最大的刺激在于,他内容有那么多不对,为什么还有那么多人愿意看、那么多人有共鸣。

新周刊:你曾说知识服务这一行应该是有手艺的,能够演化出分工。作为这一行的开创者和原住民,你认为它的手艺具体是什么?应该达到什么标准?

罗振宇:手艺应该像台阶,而不是门槛。如果是门槛的话,谁越过这个门槛,谁就可以进来在这捞钱,这就绝不是行业。行业是人类社会最温暖的一个存在,它可以引导一段生命,以很低阶的方式进来,让你看到光和台阶尽头的风景。

新周刊:很多人都说“知识服务”根本算不上什么新经济,而是在贩卖焦虑,你怎么看?

罗振宇:我们干这行,不喜欢贩卖这个词。我们创造价值,获得收益。什么叫贩卖焦虑?是你原来没有,但我硬生生把这个焦虑造出来,然后卖给你解药。但是我觉得知识相关的焦虑,恐怕不是任何人能够贩卖给你的吧,因为这个焦虑你本身就有。

当然,我也能理解大家为什么会这么想,因为我小时候也特别烦我们班学霸,我不看书,他在看书,我就觉得他是在给我贩卖焦虑。这是一个很朴素的情感,咱们得接受。

新周刊:知识服务有一个特殊性,它的用户是会成长的,授人以渔之后,用户学会了自我学习,或者有了新的兴趣,他们可能会慢慢离开知识服务平台。对“得到”来说,这是否会带来比较大的挑战?知识服务行业应该如何应对这个问题?

罗振宇:不能这么想。它不是这样一个简单的供给和需求关系。知识服务最重要的枢纽是声望、是信任、是关系。互联网时代,因为有我们这样的知识服务公司,普通人也可以用相对较低的价格获得类似的服务,我觉得这是这一行的根。

新周刊:知识可以像包装好的药物一样,吃了就可以吸收和掌握吗?

罗振宇:我并不觉得知识就可以直接解决问题,这个话可以倒过来说,是因为你先有问题,我才能给你解决方案。

你说你学会了很多知识,仍然过不好这一生,这太正常了,因为也许你并不需要它。东亚民族对于知识有时候期待太高,觉得我学会什么什么,就能走遍天下都不怕。天下哪有这样的事情?你心里连个问题都没有,就想靠知识来改变命运,怎么可能?

新周刊:那你小时候就没有迷信过“知识会改变命运”吗?

罗振宇:我们这一代人都迷信,因为书读得越多,岗位就相对越好。这是我们这一代人的幸运,即知识的兑现率高。

但是现在不一样了,哪份知识也不保证你能过得好,这不是一件坏事,这是一件好事,就比如现在会有人坐飞机去找一个网红托尼理发,方方面面的禀赋、机遇、偏好都能被兑现。知识已经不成为唯一的命运变量了,谁说这只能是读书人的天下,没这个道理。

新周刊:你曾说,传播工具的进化产生了更多的信息茧房,「得到」要做的是打破这个壁垒。现在,你觉得这个壁垒是更高了,还是有所瓦解?

罗振宇:其实“信息茧房”在古代就有了,只不过在互联网时代它被显性表达出来了而已。之前的“茧房”体现为社区的风格、身份的风格或者居住地的风格。那时候的“茧房”更硬,更难被破开。很难讲现在的“茧房”有没有被瓦解,起码“得到”的书,一本接着一本被卖到了边远的地区,我觉得这就是刺破“茧房”的一根针。

我们这代人确实很幸运

新周刊:你是1993年到北京的,贾樟柯在北京电影学院读书,窦唯加入魔岩文化,中国电影进入了最辉煌的时期。你当时感受到的氛围是什么样的?这段岁月对你有什么滋养和影响?

罗振宇:当年我读的是北京广播学院,它的很多专业设置跟电影学院都是通的,所以我对那个时代电影圈活跃的一些人印象特别深。那个时候的北京,像武侠小说里描述的江湖,一个和尚、一个道士、一个女子、一个长相丑陋的人、一个乞丐,各种各样的怪人在身边都能看到,你都不知道他是哪门哪派的,修为到底有多高。

新周刊:这种多样性,大概是在什么时候慢慢变单一了?

罗振宇:城市化之后,现代化必然会让生活方式变得单一。因为现代化的主题是追求效率、速度,和胜利。你只是追求效率,比如你跑步,只要你有一个念头,我要跑得越来越快,或者我要赢得这场比赛。不好意思,一定有最正确的跑法——一个你必须让自己无限逼近的一个最正确的跑法,单一性自然就会发生。

新周刊:但我记得你也是一个追求极致效率的人。

罗振宇:我追求的是自制力的效率。你比如我做“罗胖60秒”这个事儿,我上哪追求效率去?我追求的就是一个行为艺术。

我也从来不跟大家聊“罗胖60秒”每天得涨多少粉,得有多少传播量,我从来不关心这事,我关心的是这个姿态能不能把它表演下来。所以舞蹈和奔跑还是两种完全不同的处事姿态。

新周刊:2003年,你已经买了第二套房,当时北京房价平均是4000多块,十年后你卖掉的时候北京房价均价涨到了三四万元。回过头来看,你会觉得自己在财富积累这条道路上,是一个比较幸运的人吗?

罗振宇:是,我们这代人确实很幸运。当时到大城市,你只要是有一份工作,基本上都能买得起房。所以我现在面对公司那些年轻同事的时候,五味杂陈。因为你知道你支付给年轻人的工资,是不足以支撑他在北京这样的城市买房的。

新周刊:那问个现实点的问题,如果你亲戚的小孩也在一线城市,但他能力一般,他的家庭没有办法支撑他一直在一线城市买房。这种情况下,你还会建议他留在一线城市打拼吗?

罗振宇:这倒是一定的,因为留下来会有更多可能的机会。

任何人都不会成为时间的朋友

新周刊:“罗胖60秒”的语音坚持了十年,在结束的那天,你是什么感受?

罗振宇:刑满释放了(笑)。我说过了,“罗胖60秒”它就是个行为艺术,所以它必须是起始高潮,结尾余韵。这就要求它:每天一秒不多,一秒不少;十年一天不多,一天不少。因为我知道它的价值就在这。

罗振宇采访现场。/摄影:禤灿雄

新周刊:但是有些网友就会说,这个东西的形式大于内容。

罗振宇:当然,这个世界上绝大多数东西都是形式大于内容。杂志可以一本出很厚吗,就因为这一期内容好?不,《新周刊》一期就这么多,封面就那风格,每期就一个话题。杜甫一首诗写8万字,你看吗?五绝就是20个字,形式就是内容本身。

新周刊:这60 秒语音是如何选材的?

罗振宇:我自己感兴趣的东西。做内容的人经常会有一个不好的习惯,就是去迎合他人。你老在判断用户想听什么,怎么样转发量高,这个会让长期坚持做一件事情的人陷入混乱,莫衷一是。所以我只有一个办法,就是把自己作为方法,必须是我自己受到启发的问题。

新周刊:这些疑问都是靠什么养出来的?怎么保证每天的输入?

罗振宇:对我来说,做罗胖60秒的这3652 天,其实是在填补3652个洞。我不是写稿的时候才会思考这60秒要讲什么,而是我从早到晚心里都会琢磨这个事情。开会、见人、读书的时候,我都在填这个洞。

新周刊:退休之后有没有一个具体的打算?

罗振宇:我可能会去拍纪录片,去记录一下各行各业的shaper(塑造者)。对,这个词这几年对我影响特别大。过去几十年,我们太关注效率增长。这些都是没有边界的事情,但是我现在特别想关注一些有边界的事情。

比如一个外卖小哥是怎么做成单量第一的,深圳最火的奶茶店是怎么在一个月卖出 20 万杯的。我不好奇他们赚了多少钱,我只关心他们是怎么做成的。因为很多人在边界之内是大神,一旦用没有边界的标尺衡量,他就啥也不是。

新周刊:前两天我在“罗胖60秒”里听到一句话觉得挺有意思,“一个人如果能把一件事做成,一定是因为他有一个非理性的偏好”,那对于你来说,你的非理性偏好又是什么?

罗振宇:我喜欢一个“铁三角”,就是挑战、努力和成就。可以说我时时刻刻都在求虐,这个过程中,能不能感知自己的努力是很重要的一个变量。

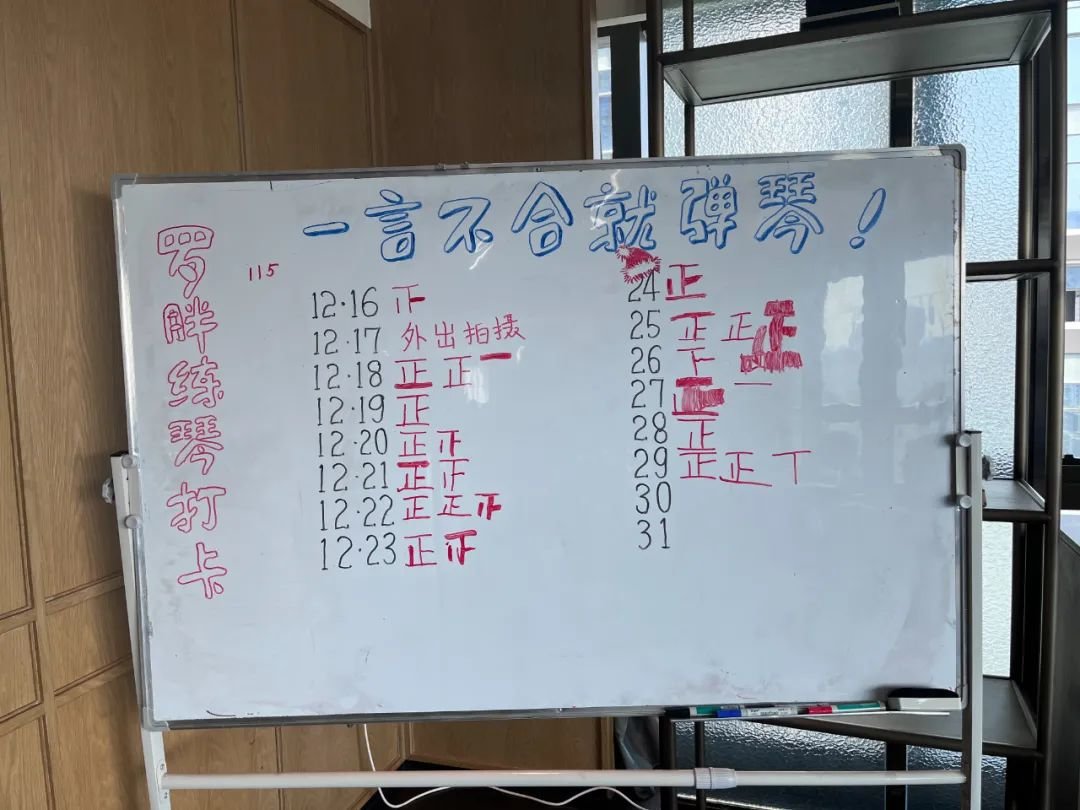

就像我,今年马上 50 岁了,开始学钢琴。我是我们班上最年轻的,剩下都是一堆六七十的大姐。在钢琴里面,我就能找到这个铁三角,弹得好不好,你都不需要听众,你自己就能知道。再比如做知识服务这行,我为什么那么强调运营?因为这事可以靠努力来完成。

罗振宇钢琴练习打卡白板。/摄影:禤灿雄

新周刊:你会觉得自己太卷吗?有一种观点认为,你传播的是内卷,因为而李诞输出的是松弛感。你赞同吗?

罗振宇:什么叫卷?卷是做同样的事情,互相耗着,是低价值的重复竞争。说李诞躺平的人,根本就不知道他有多努力,我和他还算熟,所以我知道他对自己有多严苛。李诞之前不是出了一本《脱口秀工作手册》吗?你读完就会知道他是一个多么正儿八经的人。

新周刊:当初为什么把跨年演讲取名为“时间的朋友”?

罗振宇:因为任何人都不会成为时间的朋友,但你做的事情是有机会的。更准确地说,有机会的是我们编制的时间表。有的事情持续时间越久,价值就越大。而有的事情时间越久,价值反而越小,区别就在于有没有时间表。

能变成时间表的东西,就会变成强大的习惯。所以时间的朋友就代表时间越长,它就越好。比如跨年演讲,如果我经常改在28 号或者1号,那它就不会成为“时间的朋友”。

新周刊:据说每年准备跨年演讲,都是你压力最大的时候,来自于哪个部分的压力会更大一些?

罗振宇:来自同事而不是观众,公司为了准备跨年演讲,几乎调集了最精悍的力量来陪我。

跨年演讲的观众可能跟春晚的观众很类似,到点就来了,虽然每年都会吐槽,但每年也都会看。观众为什么要看跨年演讲,是因为他觉得我在跨年这一天,我得琢磨点事儿。所以对于这批人来说,我们的跨年演讲也只是他思考自己的背景音,我们千万别把自己的作用想得太大。

新周刊:跨年演讲要做20届其实挺难的,你有想过会没法完成计划吗?

罗振宇:既然要做20年,那中间一定会遇到各种各样的意外,我能想到的最坏的情况就是我死了。你别笑,我真想过。

只要我的死不是突发的,我临死之前也会给接下来的12场跨年演讲拟一个提纲,变成12个信封,每到每年12月31日拆一信封,还会请人指定好替我宣读这封信的人。你倒是提醒我了,我要是突然嘎嘣,这 12 封信,现在就该写。

新周刊:抛开商业上的考虑,每年做一场知识跨年演讲,你对它的期待是什么?

罗振宇:我在构想一个全新的跨年演讲形态,但是我现在不能透露。我预感跨年演讲会慢慢变成一场私人长谈。演讲是灌输,而长谈是整理。我应该会退回到一个更古早的人和人之间交互的状态。

新周刊:这些年来,大家对跨年演讲的评价褒贬不一,你自己怎么看?

罗振宇:跨年演讲的意义就相当于开创了另一个中秋节、另一个春晚。哪年春晚没人骂?边看边骂很正常。一张嘴就能把所有耳朵哄开心,根本就不是一个凡人能做到的事情。重要的是你创造了一个场域,让大家有机会在跨年这天晚上进行思考。

新周刊:做跨年演讲这些年,你会感觉越来越难概括和描述一年的事情吗?

罗振宇:其实跨年演讲也不想承担这个任务,因为它不是媒体,你们做年终特刊,承担着总结过往的任务,但跨年演讲是一个服务产品,就像中秋节——不好意思又拿中秋节举例子,我真的太爱这个东西了——它只不过是框定了一个思念的主题,至于你思念的到底是什么,那是你自己的事。跨年演讲只是划定了这么一个场域,它真正的价值不在于内容。

新周刊:疫情对于知识服务有什么大的影响?

罗振宇:有人会以为我们在疫情期间受益,但知识服务这一行的命根子并不在于大家的时间,而是大家的问题意识。这三年,大家对艺术、科技、文史的兴趣一下子消失了,想得更多的是我怎么出去、怎么挣钱。生机收束,才是对我们行业影响最大的地方。

作者:萧奉 詹世博

录音整理:郑李昂

校对:黄思韵

无标注图片为受访者供图。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”