在人间|34岁装卸工倒在高温下 8.3万赔偿金是他最后的遗产

独家抢先看

撰文|张小莲 编辑|马可

浙江余姚最热的这天夜里,34岁的装卸工人张公前死在了12平方米的出租屋里。他没有惊扰任何邻居,也没有向外拨出一次求救电话。

个别工友反映,早在出事前两天,7月12日,张公前就已有中暑症状,“热得难受”,想休息,但带班说请假要扣工资。于是,他在39℃-41℃ 高温下又连着加班了两天。余姚西货运站的监控,留下了他最后的身影,吃力干活的身影。

这位工友眼中的老实节俭、勤快能干的年轻人,多年用一身力气撑起一家老小的生活。如今他的死,成了这个家庭争取赔偿金的唯一筹码,而在谈判桌上,他所实际就职的杭州湾物流公司,不承认“工伤”一说,一度只愿出于“人道主义”补偿丧葬费3万元。

半个月后,张公前的遗体被火化后带回了安徽蚌埠老家。张公前究竟是怎么死的?生前经历了什么?家属最终也没讨到一个说法。

他是从冰柜最下面一格被拉出来的。刘红侠远远看了一眼,就崩溃了。五天前,她和女儿还跟丈夫视频聊了近一小时,整个人看着好好的,“跟孩子有说有笑”,怎么再见到就变成了这样?

7月15日早上七点多,正在超市上班的刘红侠接到丈夫弟弟张小浦的电话,立马回电追问传信的工友,对方只说,现在什么都别问,赶快来人。刘红侠以为丈夫干活受伤住院了,她和几个亲友急忙驾车从蚌埠老家出发,中午过了南京才被告知人已去世。刘红侠如雷轰顶,哭晕了过去。

傍晚抵达余姚市阳明派出所时已过了五点半,民警已下班。之后他们跑了殡仪馆,去了张公前的出租屋,找了他的工友,只从三个人那里打听到,张公前被发现死亡的前一天加了班,有出现中暑、晕厥的情况,没有就医。

但这三人均是货运西站其他线上的工友,并非亲眼所见,只是事后听说的。而与张公前一条线上的工友,要么否认上述说法,要么表示不知情。刘红侠曾用丈夫的微信从工作群里加一位知情的工友,第二天发现丈夫的账号被踢出了群,此前加了好友的几位工友也把他删了。后来,其他线上的工友也不大愿意说了。走访期间有个工人说,张公前那条线几乎都是带班人的老乡和亲戚,“有些人包庇,不敢说的。”他也被人警告过不要多事,小心老板找他麻烦。

家属们也咨询了多位律师,律师表示要搜集证据,证明张公前在工作期间发病,且在48小时内死亡,即可认定为工伤。搜集证据有三个方向:一是证人证言;二是尸检查明死因;三是工作场所的监控。在“什么都不肯说”的工友面前,他们无计可施,一度寄希望于警方出具死因证明和调取监控。

但接警民警童明达多次向家属解释,当天出警后勘查了现场,做了表面尸检,已排除他杀和刑事案件可能,警方便无义务继续调查,后续要找相关部门;而表面尸检无法明确死因,如要解剖做理化尸检,家属需自行委托第三方机构。

之后,家属咨询了浙江中和司法鉴定中心,对方表示死亡原因鉴定一般写器官衰竭之类的直接死因,至于能否定性为热射病,要看相关症状是否明确。热射病,即重症中暑,是由于暴露在高温高湿环境中人体控温系统失效,导致核心体温超过40℃,伴有皮肤灼热、晕厥、多器官衰竭的高致死率疾病。

发现张公前签了劳动合同和交社保后,他们还咨询了余姚市社保局、宁波市第一人民医院职业病诊断办公室,前者答复既非上班时间、上班地点,也不是在上下班途中死亡,无法申请工伤鉴定;后者则明确说,即便做了理化尸检,确定死因是热射病,也无法直接归咎于工作单位和工作环境,“职业病诊断实际上是要求国家工伤基金来赔偿,这个是有限制的,一定要在工作当中(发病)。你申请可以,但我们肯定给你打的是无职业病中暑。”

一开始只想查明人是怎么死的,问了一圈下来,刘红侠犹豫了,理化尸检要从头、胸、腹全套解剖,“我不忍心动他”。其他亲属也认为,既无法认定为工伤或职业病,便无必要去打扰死者。刘红侠心里乱得很,“打官司如果有胜算的话,我也可以打,我们收集这么多天,一点证据都没有。”

“走哪条路都走不通。”张小浦想得更明白,人都不在了,家里以后还要生活,最重要的还是尽可能多要一点赔偿,“公司怎么样都有责任,简单一句话,在这里跟他干活出的事。”

杭州湾物流公司的老板自始至终没有露面,只派了一个职位不明的代表“小桑”与家属接触。

7月19日,在警方和街道的调解下,家属与小桑进行第一次谈判。刘红侠记得,全程不到一小时,主要都是自己人在说,另三方不怎么发话,互相之间倒是用当地话说了不少,但他们听不懂。提出60万赔偿时,街道的人讲了一句:你要这么多钱有什么依据?小桑则替公司表态:可承担小金额的丧葬费,但不接受以“工伤”为由索赔,请家属继续走法律途径。

7月25日第二次调解,家属将赔偿金额降至32万,小桑表示公司只出3万元,他们愤然离席,街道的人让双方各退一步,小桑出去给老板打了几分钟电话,结果与上次无异。

彼时张公前已在殡仪馆放了10天,家属也跑了10天,处处碰壁,最后一切又回到原点。刘红侠每天一出宾馆门,就感觉喘不过气,头晕到几乎站不住,只能强撑着,告诉自己不能倒下,“不能添乱”。

这边事情毫无进展,家里那边也让人焦心。8岁的女儿托给同事照看,在陌生的环境里,孩子哭闹了一晚上,她开视频哄了一小时才睡着。

刘红侠母亲是聋哑人,独自在家,心智相当于三岁小孩,不会做饭。刘红侠每天看家里监控,看有没有人给母亲送饭,结果经常看到她站在家门口左右张望。上一次自己这么长时间没回家,是春节前父亲住院去世的时候。她估计母亲心里大概有个数了。

7月22日,到余姚后第7天,刘红侠第一次去丈夫工作的地方,余姚西货运站。下午4点,日头依然毒辣,空气像是被炙烤过,询问工友无果,她无力地靠在墙上,看着他们汗流浃背地装货,出了神。

“特别心酸。”她之前想象不到丈夫上班是什么样的,只听他说过搬的是插排、灯具、衣服之类的,但出事后看他工作群里的视频,都是冰箱、空调这些大件的重家伙。

■ 工人在火车上装货。

“一般小伙子吃不了这个苦,受不了这个罪,都是40多岁以上的居多。”张公前的表姐夫徐广田今年51岁,以前是干工地活的,这几年也在货运西站工作,6月下旬因病回了老家。他说,装卸工流动性大,“干几年的基本没有”,很多人到这儿干一阵,觉得累、工资低,就走了。五六年前,张公前由他介绍来这里干活,一直干到现在,工资从最初的四千多涨到六七千。

张公前吃苦的劲儿,从小就练出来了。他小学三年级辍学,家里四个小孩,作为老大,他常跟着父母下地干活。

再大一些,张公前到镇上的木板厂做学徒,20岁出头,和弟弟一起外出打工,在浙江义乌一个饰品厂上班,每月工资一千上下。那时家里开始操心他的婚姻大事,他自己也没少发愁。

■ 张公前(右二)与弟弟张小浦(右一)和从小玩到大的邻居合影。

好在这份踏实,被刘红侠一眼相中。那时她父亲因车祸卧床,哥哥在海南开船,常年不在家,家里因此考虑招婿。两家相距不远,张公前父母也同意他做上门女婿。两人谈了两个多月就结婚了。

“这个人特别暖。”刘红侠说,她生女儿是剖腹产,坐月子不能动,不能碰水,丈夫专职在家给她做饭,一人承包了所有家务,小孩尿布也是他洗。

去年年底,刘红侠父亲患癌住院,张公前赶回家,本想照顾老丈人,但因“黄码”得在家隔离14天,没想到没过14天,人就走了。刘红侠失眠了好一阵,他一直在旁默默安慰。

张公前在外辗转打工多年,一有假期就会回家,他不抽烟不打牌,就在家陪孩子、分担家务,偶尔一家人出门溜个弯,去县城逛个街,生活简单而知足。

■ 张公前与刘红侠的结婚照。

自从张公前在货运西站干活,就很少回家了,请假要扣工资。

两人都空闲时,多是开视频聊天。刘红侠常叮嘱他,干活要是太累太热,就请假休息,大不了少天工钱,他每次都答应,但不一定会这么做。自打结婚,张公前对钱就很在意,“为这个家”,能挣多挣,能省则省。像在出租屋装空调这个事,她知道“说了也不会去买”。

张公前在离货运西站不远的丰南村租了一个瓦房单间,房租200元,除了床,家电家具都得自己配,他没装空调,只买了两个小风扇。房东记得,几年前他表姐夫带他来这里租房时,他不怎么说话,身上估计没钱,房租没交,连被子也没有,不知从哪里捡来别人不要的被子盖,表姐夫一说,才扔了。

■ 张公前的租屋(右边第一间)。

■ 张公前租屋室内。

住他对门的前工友刘涛说,张公前连吃饭都很节约,很少买肉,去年冬天他一个萝卜吃了一天,吃完萝卜,还用腌萝卜的汁拌面条吃。平时他还会在货运西站捡些废铁皮,用电瓶车一点一点带回来攒着,每个月能卖两百多块钱。

张公前的“抠”只对自己,对家人却很舍得花钱。刘红侠说,女儿要什么他买什么,在家常常骑电动车出去转一圈,孩子手里就会有点儿吃的玩的。今年六一儿童节,他还给女儿买了一个比她还高的兔子玩偶,女儿每天都抱着它睡。

每年情人节、520、母亲节、生日,张公前给妻子的礼物都不会缺席。去年情人节,超市人很多,刘红侠正在收银台忙着,丈夫突然带着女儿出现在眼前,把藏在背后的鲜花拿出来,递到她面前,说:“老婆,情人节快乐。”讲到这里,刘红侠用手轻轻揩掉了眼角的泪。

到余姚的第三天,确定警察不会再调查后,家属又去了一躺出租屋,把张公前的手机拿出来。刘红侠不知道密码,就用自己的试了一下,竟然打开了,那一刻,她冥冥中觉得是不是丈夫想最后给她一点儿线索。打开手机后发现,7月14日夜里11:18,张公前的带班汪买庆给他打了一个电话,响铃53秒未接,紧接着又给他发了两条微信语音,说觉得不舒服就去开点药吃,假如是感冒就开发烧药。仿佛抓住一根稻草,家属去问律师,但律师说这不算什么证据,希望“又破灭了”。

7月22日,家属去货运西站问汪买庆,对方还是坚称14日张公前没有中暑,也不知道他舒不舒服。家属质问:“那你怎么会给他发消息?”汪买庆支支吾吾说不清楚。

张公前死后不久,左邻右舍就都搬空了,只有他的租屋仍是原来的样子:电饭煲里剩了一点饭没吃完,砧板和碗没来得及洗,冰箱里放着一盘炒好的菜、四瓶啤酒、几条辣椒和一根西葫芦,冷冻层冻了8瓶水,应是准备带去上班喝的。妻子给他买的新衣服和新鞋子不舍得穿,一直放在枕边。墙上挂着的蓝色双肩包,是他2月份离家时背走的。

■ 张公前过完年离家时背的双肩包。

刘红侠记得那天早上5点起来,送他到村路口坐大巴,他背着这个双肩包——包里塞满了自家种的花生,拉着行李箱,手上还拎着她准备的面包、零食和水。他要赶一天路,去开始新一年的劳碌。

今年春节后回到余姚,张公前换到了杭州湾物流公司承包的川渝线,跟着贵州人汪买庆干。刘红侠说他本来不想换的,因为原来的工资也有六七千,但汪买庆一直劝他来,说这边工资开很高,保底八千,上万都有可能。张公前想多挣点钱,也不太会拒绝人。

虽然没跟表姐夫一起干了,但两条线距离很近,彼此干活都能看见。徐广田说,他们这条线活少,8个人,每天装三四个车皮,下午五六点就下班了。张公前新换的这条线,10人左右,忙时一天要装七八个车皮,从早上8点一直干到晚上11点。“这个人手是不够的,因为高温期,干一会儿得喝点水。”人少就不可能多休息,当天的活必须干完,火车到点准时拉走,货没装完要罚款。

一个车皮560元,几个人干几个人平分,张公前曾对刘涛透露,干得好的话一天能挣三四百块钱。徐广田说,张公前比较憨厚,“什么杂活都干”,休息的时候不多,一般喝了水就回来了。同样在隔壁干活的董宇也夸张公前勤快忠实,干活不会偷懒。

6月中旬开始,活儿渐渐多起来,天气也一天比一天热。出事前,刘红侠总听丈夫提起,这段时间好累,活很多,太热了,衣服都不带干的。

刘涛回忆,出事前大约四五天,张公前卖废铁叫他帮忙,他当时就劝他装个空调,“我说那么热,房间都不能进人,你一天挣那么多钱,还省那么狠干嘛?他说老婆快生了,过几个月要回家,不安空调了,过几天买个大的冷风机。结果没有等到买大冷风机。”

不知刘涛听错了还是记错了,刘红侠并没有怀孕,但夫妻俩的确打算生个二胎,让女儿有个伴。

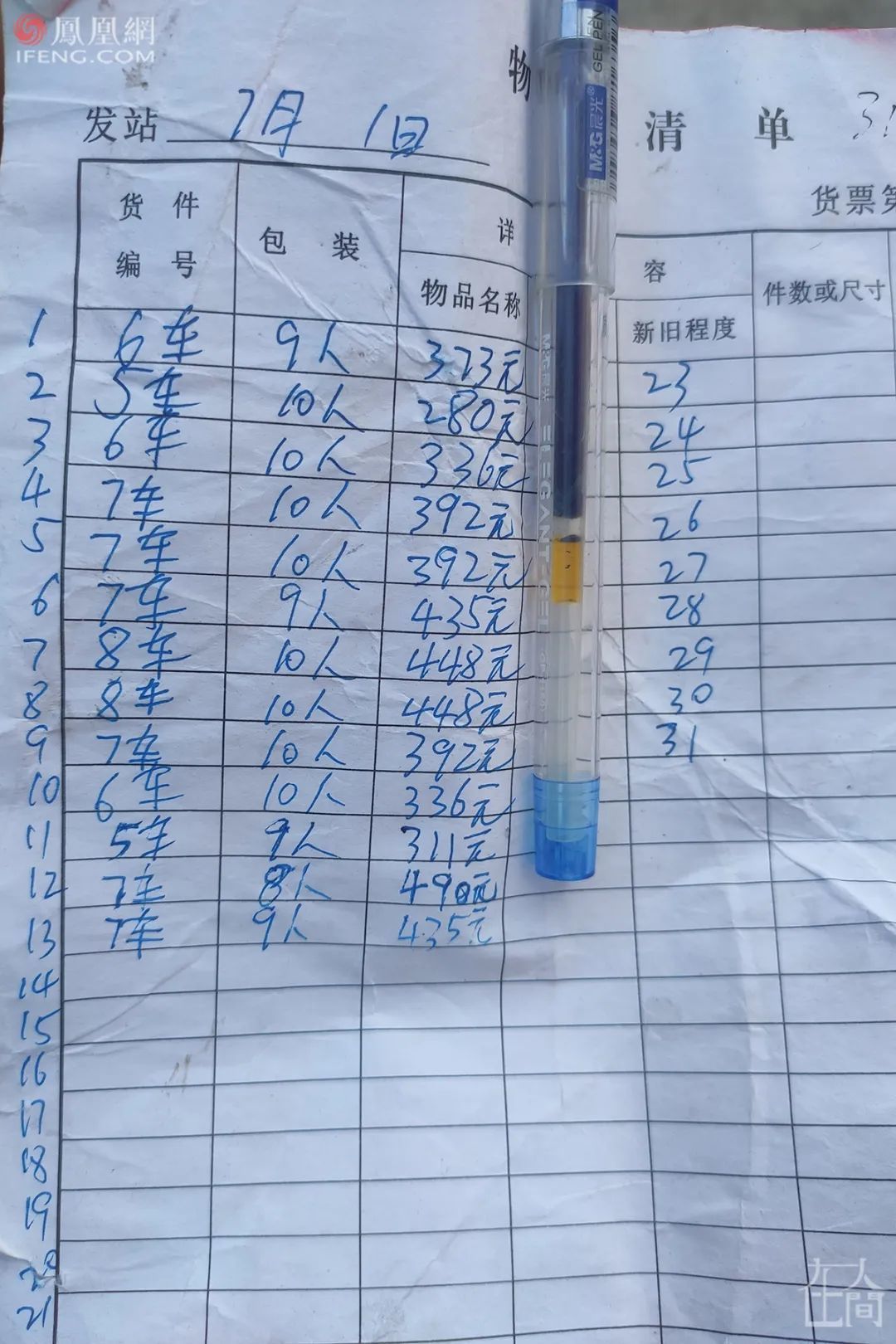

另一个住在附近的前工友付红军,在出事前两天,听张公前说过热得不舒服。他不确定是7月12号还是13号,这两天余姚最高气温都是39度,张公前的工作量也差不多。他的记账本上写着,7月2日至10日,他们10个人装5-8个车皮不等;7月12号只有8个人,装了7个车皮,每人得490元;13号也是7个车皮,9个人装,每人435元。

■ 张公前7月记的工资账本,14号那天晚上他没有记账。

付红军回忆,那天晚上下班后,约摸是睡觉的时间,他拐去张公前屋里串门,张公前正在喝啤酒,吃炒西红柿,“他还叫我注意一点,说天气太热,热得太难受了,我说太难受你就停掉,我都休息两天了。”张公前没有应他。

董宇事后听跟张公前一条线的工友说,他前两天就有点中暑了,本来想休息,但带班不让他休,如果休息要扣掉三天的工资。董宇说,他们一般“不敢请假”,尤其是货多人少时间紧张的时候,“多招几个人不可能,每个老板都是算好的。”像董宇这条线,本来是6个人干的活,只招了5个。

董宇说,干这个活很容易中暑。7月24日,他有个工友中暑呕吐,就跟老板请假回去了。“以前他也不敢请假的,发生了这个事,我们老板也怕起来了。”还有一次,董宇装完货,累得直接躺在火车上,老板“吓死了”,以为他中暑倒下了。

张公前去世后,董宇的老板给工友买了防中暑的药,“以前都是自己买的”。徐广田说,有的老板夏天会给工人买水和防暑药,发三个月高温补贴,有的老板什么都没有。张公前的工友罗刚说,老板有买防暑的藿香正气水放在办公室,出事前四五天张公前就喝过了,但他喝不下去,一喝就吐掉了。汪买庆则说,7月14日张公前说太热了,他叫张自己去买点藿香正气水来喝。

张公前事件带来的另一个变化是,现在董宇的老板看他们装货满身是汗,会主动叫他们出来休息一下。火车里四面都是铁皮,中午最热时,外面气温40℃,“在里面光待着不干活,汗都流得不得了,晚上在里面装货,衣服也一直是湿的。”

当货车和火车都来了,有人负责从货车上卸货,有人负责开叉车运货,有人负责在火车上装货,而张公前基本都在火车上装货。货场里到处是监控,对准了每一个装卸点。刘涛提醒家属去看监控,“说没加班都是假的,只要监控调出来,什么事情都明白了。”

历经多日的请求后,家属终于在第二次调解的前一天,看到了7月14日张公前工作时的监控。这一天,余姚市气象台发布了高温红色预警信号,最高气温达到41℃。《防暑降温措施管理办法》第八条规定,日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业;日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时,且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。

根据家属看监控的笔记,大致还原张公前生前最后一天的劳作:

8:33,前一天加班到近晚上11点的张公前骑着电瓶车到达货场,5分钟后开始干活。除了9点多到10点多近一小时没货及中午吃饭时间,张公前白天都在卸货,一般干几分钟到二十几分钟不等,便消失在监控里,休息几分钟到十几分钟不等。

下午开始显露疲态,18分钟内休息四次:15:18至15:40干活,休息了17分钟;15:57货来了,张公前扶着腰缓慢走向卸货点,开始干活;16:04坐在货车上,休息了一分钟继续干;16:11原地蹲下休息,16:12继续干活;16:14又撑在货上休息了一会儿;16:15,货还没卸完,别的工友还在干,张公前就离开了,往休息室方向走去。

“这哪里正常?”董宇说,正常情况下,必须把一车货卸完才可以休息,除非身体不舒服。跟他一起干活的工友里,唯一一个愿意说点什么的阿斌在7月22日告诉家属,当天他摸了张公前的身体,“烫乎乎的”,感觉到他人不舒服,“我说你去医院看一下,他不去。”

仅仅过了8分钟,张公前又开始干活了。直到18:11,拎着水瓶骑电瓶车回出租房吃饭。18:58,骑着电瓶车过来上班。

19:12,在火车上装货。由于车厢门较小,监控拍不到里面,只能偶尔看到他露个身影。19:24,走路依旧扶腰。19:57开始,张公前一直在火车里干活,20:54从车厢下来,瘫坐在地上,只坐了40秒,起来又进车厢了。

21:38,火车差不多装满了,其他工友陆续离开,张公前留下来封火车门。徐广田说,每次都是他封火车门,他是最后一个走的。封门的时间是22:02,调取的监控到此为止,家属没有看到他是什么时候、如何离开货运西站的。

那天晚上10点左右,董宇下班经过,看到张公前在第三个车皮里,货装好了,他靠在货上休息,董宇看到他脸色发白,便说:“你白天干,晚上干,能吃得消?”要是以前他会说:“你滚蛋,下班去!”“精神头很大的”,但那天晚上他没有答话,“我觉得他人就不对头了。”

刘涛说,张公前死后,大家在后面议论,都说他傻,不舒服要回家,要是去了医院可能什么事也没有,或者“死在西货站里,什么问题都解决了”,偏偏“死在了租房里”。

那天晚上,刘涛在屋里开着空调没出门,不知道张公前什么时候回来的。法医说他身上有酒气,大概回到租房后,他还喝了点儿冰啤酒,这是他的习惯。第二天早上7点10分,刘涛的闹钟响了,起来上厕所,看到张公前的窗户开着,却没有动静,平常这个点他不是在洗脸刷牙,就是在炒菜。两人都是8点上班,刘涛每天早上叫他一次,但这次他没有回应,躺在床上“跟睡着了一样”。法医初判死亡时间3小时以上,他是否在睡梦中离开的,不得而知。

7月28日,在第三次调解失败后,刘红侠和女儿等人抱着张公前遗像去市政府大楼门口请愿,立刻被接待了。当天下午,在政府调解员的助力下,家属与杭州湾物流公司签订了赔偿协议,协议没有给家属一份,内容大致是:可能劳累过度,导致其在出租屋内死亡,给予人道主义补偿和精神抚慰金8.3万元。

金额与预期相差甚远,但奔波半个月,每个人都已筋疲力尽,家属不想再耗下去了。“没办法,我也知道这事有多难。”刘红侠只能接受现实。7月29日,她带着丈夫的骨灰和身旁哭睡的女儿,赶夜路回了家。三天前,孩子跟家人来到余姚见爸爸最后一面。

8.3万元赔偿金,尚未领到的7月份工资,以及社保账户里的钱,就是张公前留给家人的最后遗产。张公前的社会保险参保证明显示,截至出事前,他只缴了三个月养老、工伤和失业保险,缴费基数是3957元。

(文中汪买庆、徐广田、董宇、阿斌均为化名。封面图为7月22日下午,家属到货运西站询问工友无果后,张公前妻子刘红侠落寞离开。)