凤凰大参考|为何在俄乌战争中,福山重提“历史终结论”?

独家抢先看

弗朗西斯·福山资料图。图源/New Statesman

1.日裔美国政治学家弗朗西斯·福山近期预言俄罗斯“正在失败”,将让全球摆脱对“民主衰落的恐惧”。但这似乎更像是当年宏大斗争的激情重燃。相比于当时的“先知”身份,福山如今更多是解决现实问题的政治科学家。当年他在学习古典文学时爱上了哲学,又转到政府学系研究苏联,后写出了自己的成名作《历史的终结》,当时甚至“比色情作品还要畅销”。回看当时的成名作,福山反思“它确实滋生了自满,但如今必须继续奋斗。”

2.上周,福山新著《自由主义及其不满》出版,他再次褒扬自由民主的生命力。“我相信历史是有弧线的,它会朝着某种形式的正义倾斜。”在谈到历史终结论与老师亨廷顿“文明冲突论”的比较时,好胜心强的他表示,自己的理论在20世纪90年代领先。虽然“9·11”以后人们认为亨廷顿是对的,但未来“自己不一定会输”。

3.与强调文明冲突或意识形态对立的思想家不同,福山认为威胁自由主义的不是对立的意识形态,而是其自身的“绝对化”版本,他认为不应该放弃自由主义,而应该去节制它。福山要反击的是高举身份政治的左翼,和更危险的代表民族主义、民粹主义的右翼。他给出的方案似乎很简单——“权力下放”、“保护言论自由”,另外还有关键一句“恢复个人和公共的中道/中庸意识。”

作者丨 Jennifer Schuessler

来源丨纽约时报

原标题丨Francis Fukuyama Predicted the End of History. It’s Back (Again).

翻译 | 郭方

不久前的一个早晨,弗朗西斯·福山坐在他位于斯坦福大学诗画般校园里的地下办公室,谈论着无人机。

弗朗西斯·福山。资料图

他谈论的并不是土耳其制造的、对乌克兰防御产生至关重要效果的那种无人机。几十年来,福山一直是美国外交政策方面的主要声音。而他正在谈论的,是大约六个月前,他在自己的家庭作坊里重新开始研制的、制作较为简陋的无人机作品。

他还建造了自己的陆基探路机和精致的家具——这是他在几十年前就开始的一项艰苦的事业,当时他决定把院子里一棵倒塌的核桃树改造成两张彭布罗克桌子。他说,光是晒干木头就花了三年时间。

福山在制作手工艺品。图源/CHRIS MUELLER

他说:“事实是,我开始了这个雄心勃勃的工程,但它是如此的令人精疲力尽,以至于到最后我甚至开始对它感到厌倦。”接着,他有点不好意思地补充道:“我有很多的爱好。”

现年69岁的福山还没有厌倦的一件事情是,终其一生,他都在试图回答有关民主、人性和历史进程的宏大问题。1989年,他以《历史的终结》一文一举成名,该文认为共产主义的衰落标志着伟大的意识形态斗争的结束,以及“西方自由民主作为人类政府最终形式的普遍化”。

1989年,福山在华盛顿的国家记者俱乐部发表了题为《历史的终结》的文章。图源/Getty Images

这本书在德国柏林墙倒塌的前几个月出版(并在1992年被扩充成一本畅销书)。此书一经出版,便立即引起轰动,并持续引发辩论、嘲笑、迷因的传播,并引起了一种用松鼠标本包装的高强度精酿啤酒的流行。

这款精酿啤酒也叫“历史的终结”。图自Vice

福山再接下来转向了更为现实的主题,撰写了一些关于社会普遍信任、生物技术、政府治理、政治秩序的起源以及他所在的新保守主义运动的衰落(按他的说法)的书。但他也一直在修补并捍卫使他成名的理论。

这一点在他的新书《自由主义及其不满》中隐约可见。这本书简短而坚定地捍卫了古典自由主义价值观,反击他所认为的来自身份政治左翼和更为危险的民粹主义、民族主义右翼带来的威胁。

福山新书《自由主义及其不满》图源/The New York Times

1989年的福山认为,大规模意识形态斗争的结束可能有点“无聊”。但2022年的福山被激起了更多的热情,尤其是在俄罗斯入侵乌克兰之后。自2013年以来,他一直定期访问乌克兰。

3月初,福山预测俄罗斯“正在走向彻底的失败”,这将恢复“1989年的精神”,并“让我们摆脱对全球民主日益衰落的恐惧”。从那时起,他就接到了大量的采访请求。

他说:“包括在许多民主国家在内,对民主的想法有太多的怀疑。”“这就生动地说明了为什么生活在一个自由的社会更好。”

福山(朋友们叫他弗兰克)在纽约市长大,他的父亲是那里的牧师和学者。他把自己对制作东西的热爱部分归因于他的祖父——一名日本移民,他在20世纪初在小东京(美国洛杉矶市的日本移民居住区——编者注)附近开了一家五金店。

资料图。

福山在美国康奈尔大学学习古典文学时爱上了哲学。如果《历史的终结》有一个开端,那么它可能就是一场关于柏拉图《理想国》的研讨会,这场研讨由魅力超凡的政治哲学家艾伦·布鲁姆教授主持,他后来撰写了《美国精神的封闭》一书。

在柏拉图的对话中,苏格拉底以对正义本质的辩论开始。福山说:“类似于‘人们真正应该做些什么’式的真正重要的问题击中了我。”不过据他描述,他是如何由对这些问题的思考转向新保守主义外交政策的过程是“有点复杂的”。

在耶鲁大学与后现代文学理论打过交道后,福山转到了哈佛大学攻读政府学博士学位,在那里,他写下了一篇关于苏联在中东的外交政策的论文。在里根政府的执政早期,他的朋友、同为新保守主义者的保罗·沃尔福威茨聘请他到国务院政策规划办公室工作。

后来,福山在乔治·布什政府任职期间写就了《历史的终结》,而这句话最初就是在布鲁姆教授组织的一次学术会议上被提出来的。

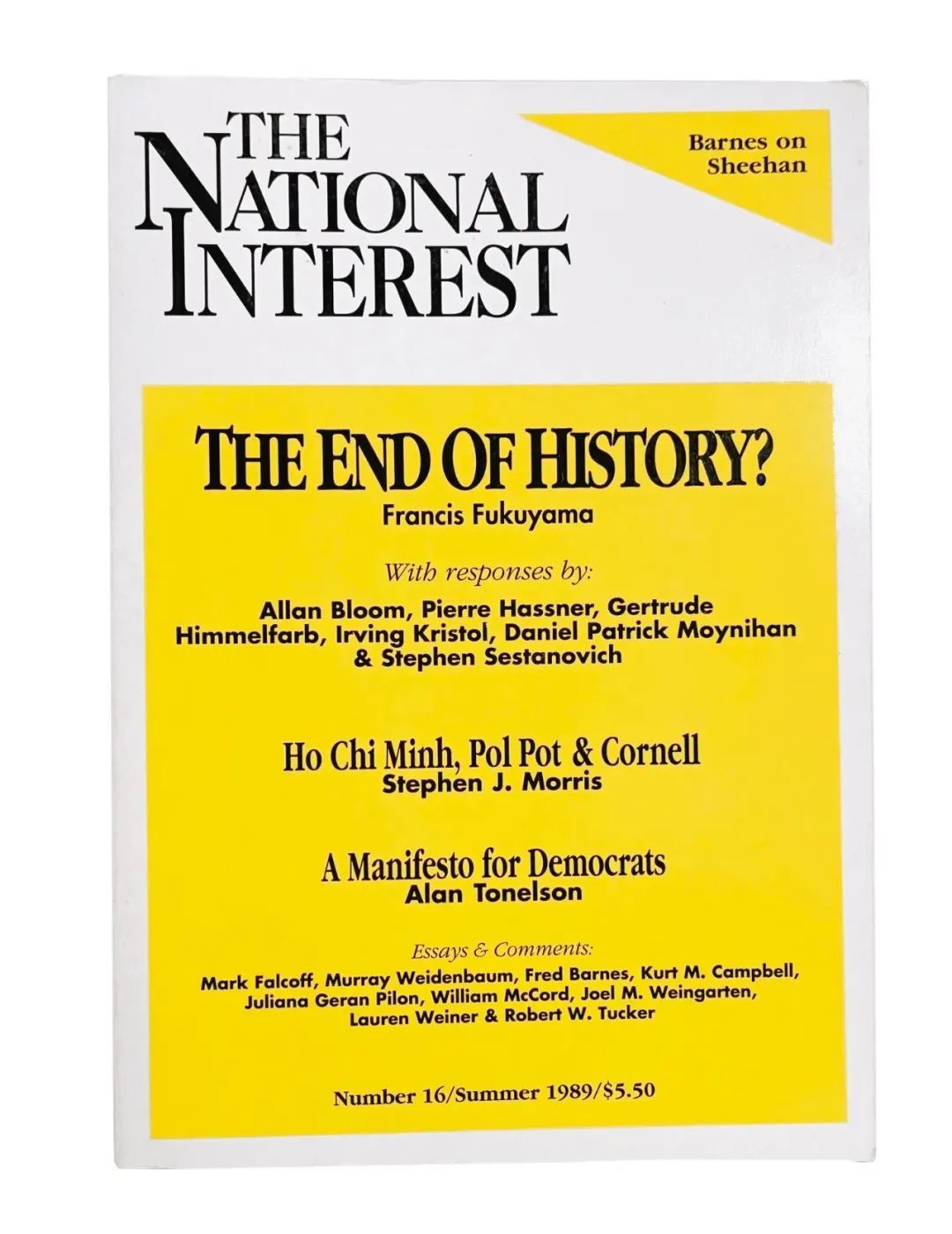

这篇(以对黑格尔深奥的历史哲学的解读为基础的)文章带着六位主要人物的评论发表在《国家利益》杂志上,像一颗重磅炸弹般,“比任何东西都畅销,甚至比色情作品都畅销,”华盛顿一家报摊的老板说。

《国家利益》杂志封面。图源/The New York Times

对一些人来说,这是自乔治•凯南化名“X”在《外交政策》上发表呼吁“遏制”苏联共产主义的著名文章《苏联行为的根源》以来最重要的外交政策文章之一。对其他人来说,这是危险的冷战胜利主义。

福山目前是斯坦福大学弗里曼-斯普利特国际研究所的高级研究员。当他回忆起在飞机上的一次“伍迪·艾伦式的经历”时,福山似乎对这一切仍感到有点惊讶。

“坐在我旁边的人拿出了一份《时代》杂志,上面有一篇关于它(《历史的终结》)的文章,”福山说。“我想拍拍他的肩膀说,‘嘿,那是我!’”

资料图。图源/The New York Times

他意识到自己想成为一名作家,而不是官员。成功给了他自由,用他自己的话说,他“去教授自己都不知道的东西。”

在研究文化与经济生活之间联系的《信任》一书中,福山深入研究了社会学家马克斯•韦伯的著作;《我们的后人类未来》讨论了生物技术;他的两卷本著作《政治秩序的起源》调查了人类5万年的进化历程。(“研究有点失控,”他承认。)

他说,名声也让他“不那么依赖朋友圈子的好评”。2004年,他与他的新保守派同僚决裂,原因是他认为他们对伊拉克战争的评估过于乐观。

在福山发布于《国家利益》上的一篇文章中,他抨击专栏作家查尔斯·克劳塞默等人推动一项“不顾现实的、鲁莽的国家建设项目”,认为这样的行为背叛了新保守主义对重大社会实验所秉持的惯有谨慎态度。

如今,福山称由此产生的分裂“困难”但却让他得到了解放。“我可以独立思考,”他说。自那以后,他再也没有和沃尔福威茨(当时的国防部副部长)说过话。不过福山——这位唐纳德·特朗普的强烈批评者——最近与另一位新保守主义老朋友威廉·克里斯托尔和好了,(因为)克里斯托尔转向“永远不要特朗普”。

《他们知道自己是对的:新保守主义的崛起》的作者、《国家利益》杂志现任主编雅各布·海尔布伦说,福山比他曾经的朋友们更注重现实。

“知识分子偏爱极端主义,”海尔布伦说。“福山选择了一个极端的行为,但我认为他设法保持住了自己的方向。”

福山将其(和曾经好友决裂)描述为,当经验证明你的想法是错误的时候,要及时纠正它们。至于他今天的政治立场,他称自己在经济问题上“更偏向左翼”,但在许多文化问题上则是中右派。

资料图。图源/FINANCIAL TIMES

福山有一种谦虚、正直的风度,但同时也有一颗令人啼笑皆非的好胜心。当被问及他的“历史终结”论点与塞缪尔·亨廷顿的西方与其他国家“文明冲突”之间的较量时,他呈现出一种博弈状态。

“在20世纪90年代和21世纪初,我(的理论)似乎处于领先地位,但9·11事件之后,人们开始认为亨廷顿是对的,”福山说。“但我不认为我一定会输。”

他认为,自由民主并不像一些批评他的人所说的那样,只是某个特定历史时刻在文化上偶然产生的副产品。他说:“我相信历史是有弧线的,它会朝着某种形式的正义倾斜。”

福山在他的新书中指出,威胁自由主义的不是一种对立的意识形态,而是自身原则的“绝对化”版本。这部新书由法劳•斯特劳斯•吉罗公司于周二(5月11日)出版。在右翼,新自由主义经济学的倡导者已经把个人自治和自由市场的理想变成了一种信仰,从而导致经济的扭曲和危险的系统层面上的不稳定。而在左翼,进步人士放弃了个人自治和言论自由,转而主张威胁国家凝聚力的群体权利。

“解决这些不满的答案,”他写道,“不是放弃自由主义,而是节制它。”

福山说,他在法劳•斯特劳斯•吉罗公司的编辑埃里克·钦斯基敦促下,同“忽视种族的自由个人主义(race-blind liberal individualism)”最深思熟虑的批评者接触,比如黑人哲学家查尔斯·w·米尔斯,而不是(接触)最近由反批判种族理论活动人士煽动的、由媒体推动的愤怒情绪。

福山说,他可能不同意这些人的观点,但学术界的许多批判种族理论家“正在提出严肃的论点”,以回应自由主义在历史上一直未能将平等权利完全扩大到所有人的问题。

福山对于美国右翼的“后自由主义”知识分子更为刻薄,比如法律学者阿德里安·韦尔穆勒(他曾形容自己“与公开的独裁政府的想法调情”)和政治学家帕特里克·德尼恩——这些“后自由主义”知识分子是现任匈牙利总理维克多·欧尔班的崇拜者。

比起辩论,福山对于实践更感兴趣。如果说,1989年的福山以一位先知的身份出现的话,那么如今他是一名脚踏实地的社会科学家,关注着如何保持(社会)系统和结构的运转。

最近的一个上午,作为“现实世界中的政策问题解决”课程的一部分,福山带领二十几名研究生模拟了印度尼西亚的一场真实的反腐运动。作为斯坦福大学民主、发展和法治中心领导力培训项目的一部分——直到去年福山一直在该中心担任主任——他曾在世界各国(包括乌克兰)主持过这一活动。

在福山任教的斯坦福大学民主、发展和法治中心,一面乌克兰国旗装饰着前台。他曾预言,俄罗斯的失败“将使‘自由的新生’成为可能。”图源/The New York Times

学生们分成几个小组,扮演总统、警察、公民社会等等,福山向他们提问。“哦!”他说,当一个小组发出了一个含蓄的最后通牒时,“有人在进行威胁。”

“这一切都与政治权力有关,”他解释说,组员们都挤在一起。“光靠学术争论是赢不了的。你赢是因为你让人们选择了站在你这一边。”

在《自由主义及其不满》一书的结尾,他提出的解决方案可能看起来是枯燥的技术专家治国论(“将权力下放到适当的最低一级政府”)或者抽象的(“保护言论自由,对限制有适当的理解”)。

而他在书中的最后一句话——呼吁恢复“个人和公共的中庸意识(a sense of moderation, both individual and communal)”——并不是那一类能让人们涌上街头(游行)的标语。

福山并不确定会发生什么。“《历史的终结》的问题之一是,它确实滋生了自满情绪,”他说。“但你必须保持警惕。你必须继续奋斗。”