在人间| 巴黎戒严日记:男友说解禁后还能忍受对方,想要个中式婚礼

独家抢先看

根据法国总统马克龙昨晚的电视演讲,从今天中午 12 点起,全法就要开始为期 15 天的戒严了。

早上起床后第一件事情,就是和男友盘算是否需要去超市再采购一轮。

打开冰箱一看,根本没有必要。在马克龙于上周四宣布学校停课后,我应急采购的食物还堆得满满当当,根本腾不出空间再放其他的了。

我们还是决定在戒严前出门散散步,享受“最后的自由时刻”。

街上的人可真少啊!平日游客如织的圣米歇尔大道,如今空无一人,卢森堡公园也大门紧闭,不知道再开门是什么时候呢。

出门看见肉铺还开着,于是临时起意去买肉。这是我第一次亲眼见到“北欧式”排队。我们这个街区的中产退休老人特别多,今天排队的也多是本该在家闭门不出的”易感群体“。大家互相隔着一米远,一些人戴上了口罩,平日里邻里之间聊天气、唠家常的场景全都没有了。

肉铺的库存明显比平日少了很多,甚至显得有些空荡了。换是平常,玻璃柜台里的家禽、红肉和香肠一定是堆得满满当当的。轮到我们后,第一件事是先问店主是不是真的会像马克龙所说的在戒严期内继续开门,他点了点头:“没有意外的话”。

那就不必担心了!于是我们非常克制地只买了 500 克五花肉,准备回家做红烧肉。

从肉铺出来,我们又散步去了圣日尔曼大道,看到一家越南人开的杂货铺,走了进去。两个中国留学生在货架前上下打量,互相给“囤货”建议。我们囤货条件有限,心理上也不愿接受,最后只挑了一颗耐放的圆白菜。

回家路上看到门口的便民超市的厕纸库存已经恢复了,又买了 6 筒卷纸。面包房也开着,于是买了根法棍。我们像往日一样跟老板聊天,但她不太接话,看来情绪不是很高涨:

“我们现在和医院一样了,不开门也不行!”。

我抱着法棍,站在先贤祠前。

回到家,把食物归置好,就瘫在沙发上不知该做什么了。

就我来说,法语班全部停课了,不少老师还没公布网课计划;公园、图书馆、博物馆等公共空间全部关闭,健身房和瑜伽馆也都关门了,电影院也是一样。

可两三天前的周末,“黄马甲”还在游行,公园里还人山人海,新闻里还在讨论应当继续生活以及影院、剧院为什么不该关门。

所以,靴子真的落下来的那一刻,还是很难不吃惊的——法国人真能乖乖待在家里?

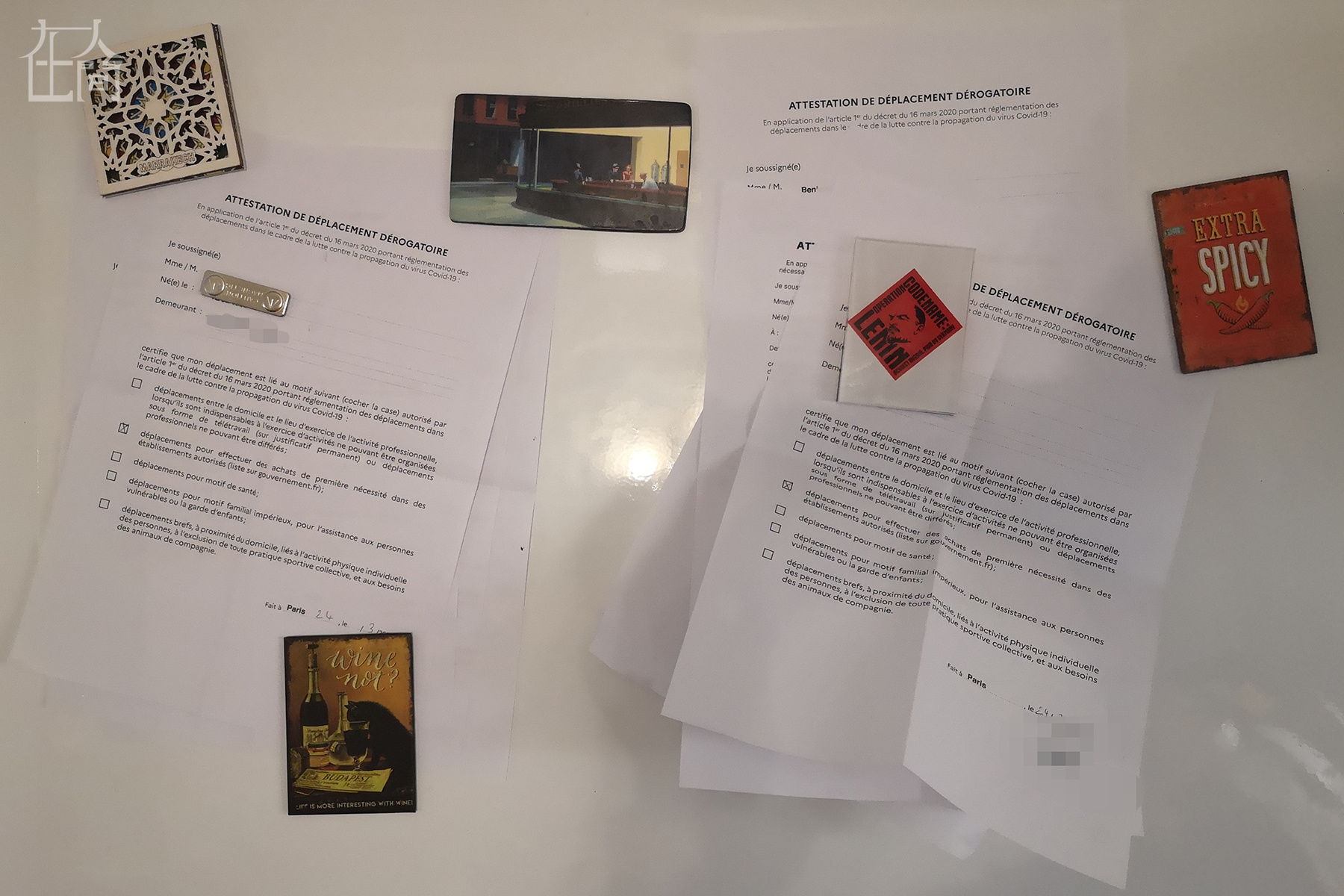

下午在家工作了会儿,眼看到了平日散步的时间点,我们又耐不住了,还是想出门。于是下载了“例外出行单”(法国网友称其为 21 世纪的“良民证”),出门原因选了“购买生活必需品”。两个人手机里各存了一个电子版,又手抄了一份,算是“双保险”。

我手抄的“例外出行单”,法国网友戏称其为21世纪的“良民证”。

提心吊胆地出了门,也做好了被警察盘问的准备。可是一路走到塞纳河边,也没有见到一个警察。

行人不多,但也不少——至少比我想象中的多。遛狗的、买菜的、跑步的,反正各有各的出门理由。路过的几家烟草店倒是人头攒动,比平日里还热闹。人与人的间距别说一米了,三十公分都没有。

平日游客如织的圣米歇尔大道,如今空无一人。

卢森堡公园门口的告示:不知道要关门到什么时候呢

超市果真也都开着。香蕉缺货,肉蛋奶缺货,土豆胡萝卜缺货,常温饮料缺货,常温面包缺货,意面缺货,罐头缺货……除此之外,存货都挺充足,特别是厕纸,在正常的货架区外,还在两侧过道堆了老高。但我想买的洗手液和肥皂,还是没找见。

塞纳河左岸,巴黎地标式地的旧货书摊也全部歇业了。

上周,卫生纸货架还是空荡荡的。

香蕉所剩无几(也可能是工作人员还没补上货),但背后货架的其他蔬果供应充足。

常温面包、吐司、巧克力货架,像被打劫了一样。

今天的空气质量不太好,我们没有走太远。回到家,又窝在沙发里不愿动弹了。

家里一共只有四只口罩,药店里早就断货了,我们要怎么度过戒严期呢?

晚饭时,聊起来我在朋友圈里看到的消息:中国城市陆续复工后,预约办理离婚的名额都被刷爆了。

“你说我们可怎么办是好?这才是第一天呢,之后至少还有两个星期,日子要怎么过下去?”我说。

“是啊,天天关在一起,没有新鲜感了,这可怎么办是好呀。”

这话茬儿没法接——因为这可是一个真问题!我立即陷入了沉思。

我们的居住面积实在太小了,室内使用面积不到 30 平米。加上在疫情之前就都是远程办公,已经闹过不少矛盾。以前还能去图书馆和咖啡馆待着,现在是不能奢望了。

洗完碗,他又问我:“等到解禁之时,如果我们还能忍受对方,不如结个婚?我想要个中式婚礼!”

从今天起,违规出门的处罚变严格了。昨天,小巴黎警察开出了四千多张罚单,还有不听劝阻的市民往警察脸上吐口水、狂咳嗽。为了证明戒严不是说着玩儿的,总理菲利普把罚款金额从 38 至 135 欧提升至 135 欧至 375 欧。

破例出门的范围有了更具体的规定:出门买菜只能去就近 500 米内的超市,跑步路线不能超过家庭地址 2 公里。

大部分中餐馆关门了,连政府允许的到店自取和外卖服务也不做了。男友一听急了:“你两周吃不到四川菜,肯定情绪暴躁。”好在情况也不是那么糟,外卖 APP 上还有零星几家餐馆工作、一家中国超市还可外卖配送、几家亚洲食材批发中心也拉了群接单。

一日做三餐真的很辛苦。和其他宅家的 couple 交流,女朋友们也都是怨声载道,毕竟以前不想做饭了,还能够外卖、打包、外食,大一点的公司还有餐厅或给午餐券。这不才过完国际妇女节,光巴黎就六万多人冒着疫情风险上街争取”同工同酬“、反对家务劳役。这会儿倒好,戒严了,劳动妇女们又要在家办公,还要照顾孩子,以前可以“外包”给小时工解决的家务劳动又重新落到了女人们的身上。

听说因为人手有限、优先保障基本服务,法国邮政系统停止接受国际包裹了,所有到达法国的包裹都会被原路退回。法国疫情从 3 月初开始恶化后,不少朋友主动提议给我邮寄口罩,都被一一谢绝了。现在这样也挺好,知道寄不到了,谁也不用惦记了。

戒严进入第三天,越来越多以往依赖于物质空间的活动被转移到了线上。

在中国手机直播业红火了三四年后,我们对这些“云活动”——“云火锅”、“云开会”、“云试装”、“云上课”等已经见惯不怪了。但在法国市场仍是新鲜事物,毕竟这是一个连电子支付和移动支付都没有普及的国家啊!

法国社交媒体上最红火的是“云鼓掌”和“云蹦迪”。所谓的“云鼓掌”,就是每天晚上八点,站在各家窗台上给医务人员鼓掌,以向其辛劳付出表示感谢。

不过,昨天看新闻,一名连线的护士在电话里又急又气,几乎是带着请求的语气说:“我知道你们很多人每晚都会去阳台上为医务人员鼓掌。可我宁愿不要你们的鼓掌,只希望你们都老老实实地在家呆着。这样才会真正地帮助我们!我也请你们不要轻信假消息,不要以为年轻人就不会得病、不会致死。事态很严重!这个病毒真的是会杀人的!”

从马克龙周一的发言看,国家将征用出租车和旅馆,以供医护人员使用;公共交通系统也保持运行,以保证必须出行者的行动需求。至少医护人员上下班、病患就医的交通不受影响。

法国的新增病例实在增长太快,医院床位实在太紧张了。现在,医疗系统满负荷运营,非紧急手术一律暂停,东区紧急建立了军队医院,但怎么也跟不上每天新增上千人的确诊速度。

早在一两周前,政府就已经建议轻症患者在家自行隔离,不要前往就医,甚至有媒体爆出暂停给轻症患者做病毒检测的消息。一位朋友怀疑自己“中招”,持续发烧一周,天天给 SAMU(法国急救电话)打电话,打几个小时才打通,最后也没有出车。

为了解决医护人员人手紧张的问题,法兰西岛地区卫生局发起了“新冠增援行动(Operation #Renforts-Covid)”,鼓励医学生、医务工作者、退休医务从业者增援公共卫生系统。很多医生也在预约就医的网站上推出了在线问诊服务。

从媒体和社交网络的信息看,能感到法国社会对新冠疫情失控的恐慌在蔓延。但是,要让能为“自由”抛弃爱情和生命的法国人老老实实地待在家里“自行隔离”,没有想象中那么容易吧。

要知道,还有很多人以为是政府给“带薪假期”,已经或者正在往南法海滩和乡村城堡赶呢。

法国总理菲利普之前说,“十万警察和宪兵”将进驻巴黎落实戒严要求。先不说这数字是不是夸张了,真要有十万人,到底给不给他们发口罩呢?

也不知道政府的理由到底是什么——是因为担心执勤警察戴口罩引发恐慌,还是因为担心加剧普通民众对“口罩”的需求,总之警务人员被要求在巡查时摘掉口罩。在娘胎里就懂得闹革命的法国人当然不干了,警察工会今天提出诉求,如果政府不提供口罩、手套、洗手液等基本防护品,那就不出勤,并且工会随时准备动员全法警察和安保人员使用“撤退权”。

对此,法国政府的回应是:警察并不处于危险之中。警察工会的回应也很干脆:难道你与世隔绝了?医生可是说我们有风险——不管你听没听见,我们是听见了。

需签证的警察局关门了,我眼巴巴等了四个多月的签证预约被取消了。虽然法国政府宣布外国人签证和居留卡自动延续 90 天(后又改为 180 天),但我并不在此受益范围。事实上,我的居留卡在去年就已经到期了。现在好了,不用纠结要不要回国了,无论如何我都得继续“黑“在法国了。

这两天,南法海边城市尼斯因居民不顾戒严要求、密密麻麻地在海滩散步而被内政部长点名批评。结果就是,尼斯成了法国第一个实施宵禁的城市。

也不仅是尼斯,不少海滨城市都挤满了本地居民和北部来度假游客。马克龙的戒严令虽然呼吁群众不要外出远行,却没有关停境内交通;关闭了申根区边界,但申根区内部的跨境交通仍在运营。

戒严日实施当日,巴黎的各大火车站都挤满了准备出城的市民。这几天,由于列车班次减少,票价飙升,却一票难求。

疫情期间,三句话离不开口罩。马克龙早在周一就宣布要往药房分发口罩,军队、消防队、市政府等机构也把自己的库存口罩捐了出来,中国政府“包机”抵法的官方援助物资更是一周内来了两拨(第一批物资里就有一百万只口罩),但为什么就还是买不到呢?

这几天很明显地感觉到,已经不光是“在文化习俗上早已习惯戴口罩”的华人在眼巴巴地等,法国民众也坐不住了,纷纷质问政府把口罩藏哪里了,到底准备作何打算。“难道要守着口罩生小口罩”?

政府方面,则是不管不顾民众对口罩的渴求,仍在强调“健康人无需佩戴口罩”、“佩戴口罩无助于预防感染”、“长期不当佩戴口罩可能引发健康问题”、“医用口罩不适用于日常外出佩戴”。

这些观点网友并不买账。不少人咬住内务部长发言里的“口罩资源是珍贵的、是医务职业用途的”不放,认为政府不主张戴口罩只是因为库存不足、无法满足市场需求。

甚至是政府力图满足“职业需求”的医务工作者也颇有微词:医保局下发的每人每周不超过 18 个口罩的使用配额根本不够用!

等不来口罩的法国民众,现在也已着手用各式各样的材料自制口罩了。卫生部门甚至不得不出来澄清:没有证据表明使用网络流传的方法制作的口罩有效。

生活方面的几件小事:

邻居姑娘一早来敲门求助,我们出面声援,帮她处理了一只大蜘蛛,然后又退回安全距离,隔着院子叽叽喳喳聊了会儿天。隔离时期,真是迫不及待地想要和第三人建立实体的社会联系呀。

昨天听说,如果警察发现一人以上的“聚众”,而且每个人“例外出行单”填写的家庭地址不同,不管是不是“情侣”、夫妻还是亲戚关系,一概罚款。

街上戴口罩的比例多了起来。我们“放风”的间隙,大概路过十来个戴口罩的跑步爱好者。还有人戴了一个超大的防毒面罩,这个我只在国内闹雾霾的时候见过。

我发现男友也开始怂了。下午在广场上做拉伸的时候,我不经意地被两只路过的小狗舔了舔手。结果他惊呼一句:“千万别碰!”明明几天前还是“我壮我怕谁”的态度,现在小心翼翼,生怕感染。

我们就口罩起了争执,起因是他管我要两只口罩,想要拿给他父母。不是不能给,但我对他的“巨婴”态度给气坏了。

我一共就四只口罩(他已经拿走一只),还是 2 月初从美国度假回来的朋友作为“美国特产”强塞给我的,过去两个月里我至少提出过四五次去药店看看有没有口罩,都被他拒绝了。怎么到现在,就想起来找我要 plan b 了呢,还是替第三方要,而且还要的那么理所应当?

另外,男友今天突然跟我说,戴口罩出门,有道德压力,怕被路人 judge:

——医务人员都没有口罩,你们(非医护、非病患)凭什么戴口罩?

——都怪你们这些囤口罩的人,医患人员才没有口罩!

宅家才几日,在午后洒满阳光的公园里闲散漫步的日子仿佛已是上个世纪的事情了。

闲不住的法国人,自然有百般消遣方法。比如有人在家里七米长的阳台上每天折回跑马拉松,有高音歌唱家在阳台上为邻居献唱歌剧(有邻居竟然换上了正装!),有小提琴家在推特“云直播”演奏的,有人闲得在家数米粒,还有人自制洗手液的……

今天上午,男友妈妈打电话来说:一早去了市集,人不多,可以去看看。我才记起来是今天是周六。在屋里待着,竟然连日子也记不得连。

皇家港(Port royal)的这个周六市集,我们几乎每周都要去采购。露天农夫市集是巴黎的一个传统,由市政府组织,一般每个区会有至少两三个集市轮番开张,确保新鲜蔬果的供应。

大概是防疫需求,市集中心位置配备了一台带洗手液的移动式水源。

部分摊主用保鲜膜在摊位上拉了一层防飞沫的“防护膜”。

常去的面包房缩短了营业时间,并且要求店内最多不能超过三个人排队。

出门前担心人头涌动,虽然是露天环境,也还是把口罩揣兜里了。结果,市集上也是冷冷清清的。我们常去的花店和水产店都没有来摆摊,蔬果摊和肉铺也少了很多。平日里街道上弥漫的新鲜烤鸡味儿、酸菜炖咸肉的味儿、现烤披萨的味儿、现烤奶酪蛋糕的味儿,都没出摊。

晚上回家听广播,市政府估计,本周前往市集的居民较平时少了 50%左右,商户也少了 20%。

也不能说政府没有为防疫做应对措施。比如,每个摊位前的过道都被喷上了一个个方块,示意着官方建议的一米排队间距。市集中心位置还多出了一台配了洗手液的移动式脚踩洗手池,但也没见谁在用。

也很难不去注意到一些摊主的防护设施,有摊主用保鲜膜在口鼻高度拉起的一层防护膜,另一些则拉在齐胸高度。

去超市买牛奶时,发现也采取了类似的防护思路,即在个别收银台上方悬挂起一块塑料挡板,但各个收银台之间没有任何隔离。

我不知道保鲜膜和隔板装置到底有没有用,但至少给没有口罩的摊主和超市工作人员提供了一些心理安慰吧。

一个不解之处是,为何中外在戴不戴口罩的问题上争议如此之大。法国卫生部、政府发言人、包括医生,都一直强调病毒不会通过空气传播,因此和新冠病人同处一室是不会被传染的、健康人也不需要通过佩戴口罩来防护。

有个消息是,中国留学生和校友会正在给法国捐款、捐物资。五十天前,中国留学生还在往国内寄口罩,现在又忙着张罗援助海外疫区。有留学生感慨说:“真是万万想不到,有一天我给法国人捐了款...”

这周六下午,我本应该花三小时上戏剧工作坊,晚上还应该是要去看舞蹈剧的。戒严期内,我一共有三场话剧被取消。

原本是下周上演的《七宗罪》,取消之后不知何时能够重新排期。

现在的形势,票自然是无法退的,毕竟剧院和演出团队因为无法开工也承受了很大的经济损失。

遗憾自然也是遗憾的,本来想着好不容易法语够了看戏的水平,春夏演出季几乎是每两周就订了一场。不过,也只能安慰自己,来日方长,莫着急。

巴黎宣布戒严的第一周,我和许多人一样,被迫进入一种“非常态”的生活:生活规律完全被打破,学生不能去上学、职员不能去上班、连负责续签证的警察局都关门了,媒体里充斥着疫情新闻,每个人都在关心确诊、重症和死亡数字,焦虑情绪在人群中蔓延。这一周里,无论是实体生活还是精神生活,都受到了很强烈的冲击。

经历了在巴黎的两周戒严生活,我仍感到庆幸。甚至,进入第二周,生活甚至可以说又进入了一种“新常态”。

两周内,我们积攒的“出行单”。

在“衣食住行”这四方面,我的日常生活没有受到根本性地冲击。在戒严期间保障超市、面包房开放,满足了居民购买生活必需品的需求。虽然在宣布戒严前后两三天内,部分食品和厕纸出现了短暂性的断货。此外,密集分布的社区便民杂货铺、肉铺、果蔬店等也保证了居民能够在最短距离内购买到蔬果肉类。

3月28日,位于“拉丁区”穆浮塔街(Rue Mouffetard)的市集。虽然人流较平日里少了很多、商铺限制进店人数、排队的顾客也主动保持一米以上间距,这里的生活气息依旧浓烈。不管认识不认识的人,大家见面都会道一句Bonjour(早安),分别再道一句Bonne courage(加油!),处处弥漫着“人情味”。

交通方面,我除了偶尔出门散步或购物,几乎没有外出需求,对此感受不深。但是,保障公共交通系统的最低运力给仍需要到岗上班的公职人员和基本保障部门的员工,以及需要穿越城市工作的家政工人、社会工作者等提供了便利。比如,戒严以来,我们居住的这栋居民楼几乎已人去楼空,夜里只剩下三四家住户亮着灯,但负责打扫公共空间和处理民用垃圾的女士仍需要坚持每周两次的清扫工作。

住房方面,我的生活更未受到任何影响。

隔离生活进入第二周,我迅速建立起了特殊时期的生活规律:每天伏案工作八九个小时,下午六点为出门散步、采购或锻炼的时间,睡前看会儿书或是看一部电影或歌剧。因为疫情,许多文化资源和教育资源都免费开放,我还打算再上一些在线课程充充电。而且,平时各自忙碌、疏于联系的朋友借着互相问候的契机重新聊起天来,心理距离反倒是贴的更近了。

我被疫情打断的工作也正在往常态发展。当我过去报道和研究灾难的代价时,看到的是书面的数字或是个体的遭遇,而亲历疫情的经历让我第一次切身体会到“灾难”的意义。虽然我们现在被疫情新闻轮番轰炸,仿佛这是世界上唯一重要的事情,但我相信在两三年的时间里,我们将有能力解决它,至少使其变为一个可控的流行病。可是,如果我们真的不采取有效行动应对气候变化,那么这样的全球停摆只会出现得越来越频繁,我们将为之付出的生命和经济损失只会越来越高昂。

总之,虽然法国处于“战时状态”、全民戒严再次延期两周,但从生活到工作的一点一滴的细节穿插在一起,我看到了一个有效运转的社会。隔离一周多,我自武汉疫情爆发以来因每日关注新闻而积攒了近两个月的焦虑感竟然一点点地消失了。

街道的人们似乎也是如此,一周前的焦虑不安、诚惶诚恐看起来已经被松弛的心情所取代。当人们保持着社交距离,继续以往的嘘寒问暖时,我就知道,即便街道依旧冷冷清清,但巴黎已经恢复了活力。

大门紧闭的卢森堡公园,一名玩耍的孩童把皮球踢进了草坪。

巴黎戒严已经三周了。三周了啊!这待在屋子里大眼瞪小眼的日子要什么时候才到个头。

戒严令刚出来的时候,我们还有心情开玩笑,说是等到戒严解除之日还没厌倦对方不如结个婚,现在已经是有些泄气。虽然巴黎只是戒严而非封城,我们也可以外出买菜、运动一小时,但是每天23小时关在不到30平米的房间里来回打转的日子,可是一点也不好受。

人口密集的“贫民区”巴黎近郊93省是全国开出违规出行罚单最多的地区,也是死亡率最高的一个行政区之一。全国首位因反复违规出行而被法庭判处社区劳动的年轻男子也自称家里人太多、地方小,实在憋不住。而许多在南法乡村或海边拥有第二套、第三套住宅的巴黎人已经在戒严之初就“逃走”了。

在病毒面前,隔离条件是不平等的,这点恐怕无人有异议。但也有人说病毒面前,生命是平等的,我看并非如此。在暂无“解药”的瘟疫中存活下来所依赖的免疫力取决于卫生条件、营养健康状况、精神状态等。无论是感染率还是存活率,天平都是倾向于那些有清洁水资源、买得起蔬菜水果、有能力获得疾病信息并得以获得公共卫生支持以应对疾病的人,而这些条件往往与个人经济收入成正比,也与国家的发展水平和财政能力息息相关。

到处都是与疫情相关的新闻,信息眼花缭乱,逃都逃不掉。从中国、亚洲到欧洲,再到美国,相似的疫情已经看了三波。可以预见的是,下周的“第四季”剧集将在经济最不发达的地区展开,其惨烈程度只可能是有增无减。

这几天,我情绪都特别低迷,往往是晚饭过后就休息了。欧洲才刚刚改过夏令时,时间被偷走一小时,更是睡不着。闭上眼睛,眼前闪过的全是丧气的消息。凶猛的疫情之下,很容易因为资讯过载而出现“代入式”创伤应激反应。现实以及对现实的解读,叠加在一起,真是很难喘过气来。

周末的阅读时间,男友重温《鼠疫》,我则在翻看法国版的“方方日记”。不少法语作家在疫情期间受邀记录他们的戒严生活。龚古尔文学奖得主蕾拉·斯利玛尼(Leïla Slimani)就是其中之一,她的日记已经连载了四周。她在最新的日记里写道,仇恨、嘲讽、斤斤计较、评价他人,很多事情在今日变得不值一提。

另一位女作家安妮·恩诺(Annie Ernaux)的疫区来信则抨击了马卡龙执政以来自相矛盾的言行,指责他执政以来对卫生界的惊呼充耳不闻,如今却以英雄主义绑架这些不久前还因其强推退休金改革而罢工游行的医护人员。

“国家在数钱,我们在数尸体”,她写道。现实是,正是那些他曾经指称“什么都不是的”底层劳工——而不是鼓吹“多劳多得”的金融精英——支撑着戒严时期的社会运转。

这周,法国的确诊人数已经超过中国了。经历了近三个月的扭捏作态,政府从最初宣传的戴口罩“毫无作用”到今天,算是终于做出妥协。法国国立医学科学院在这周五突然改口,建议普通人在出门时戴上“替代性口罩”。其理由是,即便没有高效过滤层,口罩作为遮挡物仍可以在一定程度上减少飞沫传播。

生活仍是要继续的。昨天周六,我们去附近的露天小花园领了网上订购的农场蔬果和肉禽产品。农夫市集关闭之后,这是我们所知的最便捷的采购农场食物的方式了。

取菜自然也要排队,自然也要保持一米以上的间距。好在阳光明媚,大家也乐得自在。阳光实在是太好了,我不愿白白站着等,就原地蹦蹦跳跳,收获了不少“白眼”。不过都这会儿了,法国女士都把睡眠眼罩捂在鼻子上出门了,谁还会在乎谁更奇特些呢?

每次出门买菜或是锻炼,都要把一小时的“放风”时间用到极致。街区上还是很少行人,店铺也大门紧闭。公园里的花却开得胜好,现在是郁金香花季的尾巴,五颜六色的花瓣,浓艳得很。可惜了,春光满园却无人欣赏。

从农场订到了新鲜的猪绞肉和小葱,周末在家包了饺子。

昨天晚上,英国首相鲍里斯·约翰逊被送进了ICU。正直晚间新闻时间段,广播里滚动播放着外派记者的采访和评论:“他是这个地球上感染新冠病毒的最高国家领导人,我们真的清楚自己在面对一场怎样的危机吗?”

真是令人唏嘘。去年冬天,我们还在讨论“脱欧”和英国大选,他在发表当选演说时还提出要积极应对气候变化,确保COP26能成功推动有雄心的气候行动。这会儿,气候大会已经延期,他也躺进了重症病房,控制新冠疫情却还遥遥无期。

真是不知道历史学家们将如何记录这多灾多难的2020年。我还记得人们在1999年对跨进“千禧年”的憧憬,记得在2012年讨论玛雅人预言的“世界末日”是不是骗局。本来2019年就因为“脱欧”、“中美贸易战”、民粹主义抬头、巴西和澳洲森林大火而弄得鸡飞狗跳的,谁又会想到2020年会是这样的开场?

在经历了近一个月的峭壁式增长后,法国的确诊数据毫无悬念地超过了“十万”人次,死亡人数也达到了10328人。养老机构成了名副其实的重灾区,现已统计的确诊案例超过三万。

疫情越发严峻,拐点还未见到,法国民众又开始上街扎堆晒太阳了。总理、政府发言人、卫生部长、内政部长轮番发表言论,苦口婆心地劝大家不要出门、不要聚众、不要走亲访友,因为“每次出门——不管戴不戴口罩,都会增加病毒传播的风险”。政府也挑明了:可不能前功尽弃,我们的医疗系统是经不起第二轮疫情的冲击的。

戒严措施持续升级,部分城市严格宵禁,还有地区要求出门必须戴口罩,上街巡逻检查违规出行的警察也从最初的10万人增加到16万。今天又发出最新要求,白天(10-19时)不能出门跑步了,还好在家方圆一公里内散步仍是被允许的。

西欧全体沦陷,我的二度人际关系里终于出现了确诊患者。上周五,市政府法语班上的一位荷兰同学迟到了十多分钟才登陆网课,一边道歉一边解释,原来是他住在养老院的母亲在今天确诊了。

他的口语不太好,说话总是含含糊糊的,每次沟通都要反复确认才能明白。母亲确诊的信息,我们一开始是不愿相信的。

“什么?你母亲病了?是刚刚确诊的吗?是什么病?是Covid-19吗?天呐?!”几轮问答过后,我们集体陷入了沉默。

现在医疗资源紧张,母亲还没有安排上进一步的检测。欧洲内陆航班大多已经停飞,欧陆列车、大巴也暂停售票,他说准备租辆车,次日开回家。

“太可惜了,我母亲是个很温柔的人”,他说。

这周,他没有再出现在课堂上。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”