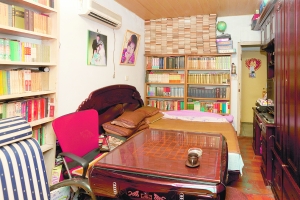

周师傅的“床板”

好些书放在室外,许多是从文庙淘来的

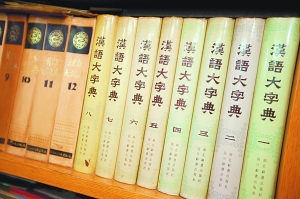

这套《汉语大字典》周师傅花了十八年工夫才收齐。

周小虎,1950年生,上海人,1966届初中生,1968年赴上海崇明农场务农,1973年上调市区,在上海滚动轴承厂工作。自学生时代就爱读书、买书、藏书,几十年来乐此不疲。

大约任何一个人踏进周小虎师傅家里那一刻,都会有惊骇之感的:区区十二平方米,两面墙的书柜,从地面到天花板堆满了书,电视柜下是书,灶间碗橱里是书,室内除了几件家具外,几乎尽是书——掀开书柜旁那张床上的被褥,下面不是床板,取而代之的,也还是一叠叠码得紧凑牢实的书。周师傅说,家里面地方实在有限,还有好些书,不得不挪到室外摆放。

周师傅说,他爱上读书,主要受哥哥影响:“我哥哥爱读书,上小学的时候他有一本《古丽雅的道路》,他不借给我,我这个人好强,人家会我也要会,人家好我也要好,我就想,将来我的书一定要超过他。”但那个时候没什么零花钱。等他初中毕业到崇明务农,刚拿到第一笔收入,月工资十八元,他就拿来买了《少年维特之烦恼》,从此一发而不可收拾。周师傅把每月发工资的日子定为购书日,每次拿三分之一出来买书,坚持了好几年。1973年他上调市内滚动轴承厂工作,收入多了,书也也随之买得多了。福州路是经常跑的,文庙书市更是不论严寒酷暑,每周日必到——那儿的摊主他几乎全认识。

回忆这几十年买书的经过,周师傅感叹,“我是有钱时买不到书,没钱时好书特多。”“文革”时他没成家,每月工资绰绰有余,但是一入书店,不是各种版本的毛选就是“样板戏”,书买不了几本。“文革”后各种名著相继出版,为了买书,周师傅也曾通宵排队,甚至乘火车去苏杭等地觅书,无奈为了应付一家老小生活,每月薪水剩不了多少,书还是买不了几本。他书架上的精装本“世界文学名著丛书”一套二十五本、《汉语大词典》一套十三本、《民国演义》一套十本,都是他锱铢积累的成果。周师傅说,他是“凡能节处都得节,节约一点为买书”,“生活上向低标准靠拢,抽烟长期停留在‘贫下中农水平’”。

我问周师傅,您买书,您的家人朋友理解您吗?支持您吗?周师傅有些不好意思:“他们还是有不理解的时候,也会抱怨一下,发发牢骚。”不过——一个光明的故事应该有这样的不过,这些都是过去时了,周师傅上外日语系毕业的女儿最近刚结婚,和女婿小日子异常滋润。周师傅本就迷上了旅游,了却这一桩心愿,正好和老伴一起游山玩水,顺便舞文弄墨,写写游记。周师傅说,他的文名在工厂的同事里是尽人皆知,有一阵子他们叫周师傅“书呆子”,后来读多了他的文章,就改口了——“他们都叫我‘秀才’。”

摄影 徐晓林 撰文 张兆斌、郑诗亮

十问Q&A

Q:你是否知道自己有多少册藏书?

A:将近一万册。

Q:您记忆中自己买的第一本书是什么?

A:《少年维特之烦恼》。

Q:您最近买的一本书是什么?

A:《谚语大典》。

Q:您一般以哪种方式买书,逛书店还是网上购买?

A:我爱逛书店,特别是旧书店(摊),一般不在网上买。

Q:您每个月大概花多少钱买书?

A:工作时基本上是月收入的三分之一买书,退休后买的少

了,大约每月两百元。

Q:您手上正在阅读的是什么书?

A:《徐志摩自传》。

Q:看书时候的最佳佐料是什么?

A:抽烟,一边抽烟,一边阅读思考。

Q:您平时阅读,网络和纸面的比例是多少?

A:我不在网上阅读。

Q:有没有一本书是每年都要拿出来读一读?

A:余秋雨《文化苦旅》。此书我百读不厌。

Q:如果让您只带一本书去某个地方,您会带哪本?

A:《唐诗三百首》。