1971年,宋立嘉在内蒙古执勤

我们最好的青春年华是在大草原上度过的,我们将永远珍惜建设边疆、保卫边疆的那些日子。有不少年轻宝贵的生命过早地倒下了,他们与大地结合在一起,而在这块大地上又茁壮地繁衍出新的生命。我们人虽然离开内蒙,但时时刻刻关心着第二故乡的变化,我们的兵团精神像内蒙草原上的红柳,遍地扎根遍地成长。

——青岛知青宋立嘉

青岛新闻网7月14日讯 内蒙生产建设兵团组建于1969年。先后参加内蒙生产建设兵团的知青有10多万名,他们来自北京、上海、天津、青岛、宁波、呼和浩特、保定等各大城市。1970年秋,宋立嘉跟随4000多名青岛知青登上西去的列车,奔上内蒙古大草原,成了一名光荣的兵团战士。岁月已经遥远,但似乎又近在眼前,57岁的宋立嘉向记者讲述了那段峥嵘岁月中的许多细节。

圆了骑马的梦

我就是冲着内蒙古大草原能骑马去的。

到了内蒙古,果然辽阔无比,虽然我们去的地方是垦区,但马还是很多的。到那儿的第二天,我便央求老兵带我们去骑马。到了野外,一见成群的马正在吃草,我便急着去逮马,可马见了人就跑,怎么也追不上。老兵看我们瞎忙活,他却不慌不忙,只见他在地上拣了几块土坷垃放到军帽里面,一边摇晃着,一边急促地喊着“得得得”。真奇怪,好几匹马赶了过来,把头伸进了帽子里。原来,马以为帽子里装的是蚕豆。这时候,老兵抱住一匹马的脖子,麻利地掏出笼头给它戴上,然后飞身上马,骑着马一会儿就跑出去很远,把我们都看呆了。等跑了一圈回来,他让我们轮流上马,由他牵着马,让我们过过瘾。这就是我第一次骑马。

在内蒙古生活,必须学会骑马。那里地广人稀,交通不发达,马是主要的交通工具。刚开始骑马,是骑光屁股马,就是没有马鞍,主要是怕新手掉到马下时,脚套在马蹬里,容易让马拖死。骑马的时候,两根缰绳就像汽车的方向盘,拉紧左缰绳就左拐,拉紧右缰绳就右拐。乍骑马的人上马后往往使劲拉缰绳,其实这是“加油门”,拉得越紧,马跑得越快,想放慢速度,放松缰绳即可。那些日子里,我的屁股被马背磨出了血,走路都撇着腿。

1970年,在兵团四连大礼堂前

看渠

在内蒙古建设兵团时,我们团地处河套地区,黄河水资源非常丰富,所以,领导决定种水稻。

种水稻当然不能缺水,所以,看渠工作应运而生。看渠,就是利用主渠、分渠、支渠把黄河水引到稻田里去;过些时间再打开排水口,把水排到排水渠,引到排水站,24小时不停地用水泵把废水排到乌加河,最后流到乌梁素海。

这事说起来容易做起来难,消耗体力,还要有独立作战的能力。因为经常发生决口事故,支渠还好说,用草挡土掩即可。分渠开口麻烦就大了,有时需调用几百人。春天时,黄河水还带着冰茬,为了堵决口,许多知青奋勇跳进水里,有的还为此献出生命。

我通常看支渠,一个人负责一大片地,相比较这活真轻松,有很多空闲时间。把水口打开,碰上水流量小,尽可高卧地头,看云卷云舒,天那么蓝,地那么广。有时美美睡一觉,耳边是渠水哗哗的响声,醒来的时候,竟有天地人合一的畅然。漫漫农田,只有几个看渠人,每天走来走去,特费鞋,干脆赤脚。到现在我练的“铁板功”,就是看渠时打的基础。碰上夜班,除了脚和青草摩擦发出的响声,没有其他声响,有时会在你脚底下倏地飞起一只野鸟,摸摸心还在跳,赶快大声唱起歌来。这下热闹了,兔子跑,成群的野鸟呼啦啦地飞到空中,老远传来战友的骂声。

兵团当医生

1970年我到内蒙古生产建设兵团不久,就被选拔当了赤脚医生。那时候兵团战士都是小青年,身体好,得病的很少。而驻地的老乡,看见我们赤脚医生很亲热,可以免费看病吃药,天上掉馅饼的好事。有个小男孩发高烧,病情危急,我给打了一针,吃了些药,谁知竟奇迹般地很快痊愈了。孩子的父母万分感激,称我是“神医”,老乡找我看病的络绎不绝。一天老五恩找到我,他胳膊上长了个大肉瘤影响干活要我割掉。好家伙,肉瘤像个大馒头耷拉在胳膊上,一动就乱颤。既然老乡相信我,我就应该义不容辞地做这个手术。我给老五恩胳膊上打上麻药,让他把脸扭一边去,告诉他,千万别看,然后根据医书上交代的那样划了一个“丁”字口,把肉瘤很快割了下来,最后,把“丁”字口缝合。还别说,手术做的很成功,拆线后,老五恩特别高兴,逢人就夸我,我的名声大震。

宋立嘉在知青见面会上演讲,旁边的两句话“仿佛已经那么遥远,似乎还是那么亲近。”唤起了很多人的美好回忆。

绣红旗

我来到内蒙古生产建设兵团分在14团4连。我们连是一个农业连,种植水稻、小麦,当然,蔬菜也种,也养牛,养羊,养猪。当时到麦地锄地的虽然不是最累的活,可因为路远,工作时间长,乏燥无味,也是令知青头痛的。

那时候生活不好,手表是奢饰品。全连400多人只有两块手表。一块是现役副连长的,还有一块是我们青岛战友也是全连知青“老大”于建文的。于建文48连出生,比我们大6-7岁,个头不高,话语不多,像一个慈祥的老大妈。全连作息时间全由通讯员王景远吹号掌握,到十四分锄地因为离连队远,有十多余里地,吹号有时听不见,就采取吹号加挂红旗的方法。挂上红旗,就表明中午吃饭时间到了或晚上吃饭时间到了。我们在麦地里最盼望的是早早挂上红旗好赶快回去吃饭。那时候正是长身体的时候,油水又少,干活又累,能吃饱饭是最幸福的一件事。

一口香

到内蒙古很短的时间,我就和当地老乡打成一片,经常到老乡家玩,最喜欢抽羊骨做成的烟袋,美其名曰一口香。

烟袋是这样做成的,剥羊腿骨,两端打通,找子弹壳一个,底部打眼,嵌羊腿骨一端中。抽烟时,把烟叶压入子弹壳,点火猛抽一口,吹出烟灰,再装烟叶。由于点烟麻烦,有煤油灯供点燃。煤油灯长期点燃,可以省火柴,又可以照明。通常老乡住的是土房,没有后窗,屋顶也是泥糊的,留的门窗也小得可怜。

抽的烟叶叫“昆仑不伦”,烟雾臭气熏天,吸下香气无比,劲大得很。女生进门,一闻烟味,又辣又臭,鼻涕横流,赶快逃跑,老乡说:“女娃子娇得很,四和尚(蒙语知青意)好对对(挺好的)。”听到赞扬,我也把又黑又亮的羊腿骨烟袋拿在手中,猛抽“一口香”。赶上吃饭,好客的老乡拿出大碗白酒,捞些酸菜,与你共醉。迷糊中,一曲曲苍凉凄婉的民歌在烟雾里腾起:“价(从)南上来个老汉汉,眼里流泪,嘴团团(没牙了)……”如今我也成了老汉,“一口香”吃不成了。歌爱唱,每次唱起内蒙古民歌,我都泪流满面。

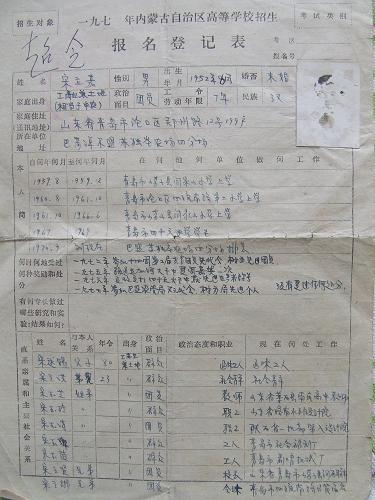

1977年,宋立嘉的高考报名表

阴差阳错与77年高考擦肩而过

呆板枯燥的知青生活、辛苦艰难的大田劳作、大起大落的命运轨迹、由狂热到冷静的心理落差,使我逐渐认识到惟一能改变自己命运的就是知识。

从1972年开始,我就偷偷的开始学习文化功课,那时,读书是件让人异常兴奋的事,但是想找一本书可太难了。公开学习文化,很容易被领导和战友打成“另类”,那是“文革”后期呢。我利用半导体收音机收听各种英语广播讲座,没有书只有靠笔记和大脑记忆。当然不管在什么情况下,坚持书写日记也使我以后高考中语文成绩获益非浅。

1977年,国家决定恢复高考,那年高考是在严寒的冬季,正值全国农业学大寨掀起新的高潮。我当时带领全排住在外地,挖排水渠,天寒地冻,就放炮炸开冻土层,然后指挥知青们运土,工作量非常大。住的是搭建的地窑,晚上寒风刺骨,点着个小煤油灯,复习高中课程,常常累得看着书就睡着了,为了避免发生火灾,油灯就放在冻土块上。半夜冻醒,哈哈气接着学,因为我知道要改变自己的命运,只有拼了。

高考前夕,我正在工地上劳动,突然接到大学登记表被退回的消息,我借了匹马飞驰到团部,原来好心的战友把我出生的月份改为8月份,他认为8比9小,而在年龄上恰恰相反,弄得我啼笑皆非,那年高考我失之交臂。但在我心中上大学的梦想,始终没有破灭,我想只要有执著的劲头、刻苦的精神,知识对于我们每个人都是最公平的,也就是从那一年,我开始了长达9年的复读、考大学的生涯。

1979年,我从内蒙古大草原返城回到青岛。知青回城的日子很不好过,找房子,找工作,找对象,在这同时,我又开始考大学的准备工作,城里学习条件比农村那可真有天壤之别,除了书好找,还有各种业余高中和高考辅导班,为了打好基础,我决心从头再来,先从高中学起,然后在高考辅导班中冲刺。每天在繁忙劳累的工作之余,就匆匆在各个学习班中穿梭,那段时间,我睡觉时间每天从没有超过5小时。心里有希望,再苦再累也心甘情愿,经过不懈的努力,我苦苦奋斗了十多年终于通过高考这个难关,辛勤的汗水终于换来丰收的喜悦,实现了人生精彩的飞越,在1986年考上大学,那一年我已经34岁了。 (记者 任俊峰)

| 您可能对这些感兴趣: |

|

|

|

作者:

任俊峰

编辑:

刘延清

|