在人间| 农村学生通往高考之路:小学8个同学,只有2个上了高中

独家抢先看

凤凰新闻客户端 凤凰网在人间工作室出品

2020年7月7日,19岁的王龙走进高考考场,全国同时参加这场考试的有1071万人。上一次高考在7月,还是18年前,今年由于疫情,高考再次回到“黑色7月”。他出生于中国最底层的农民家庭,这是一场关乎命运的考试。小学六年级时,在电视上看到介绍大学的节目后,他第一次感觉大学真好,尽管也不知道好在哪里。那时,他心里有一颗种子开始发芽——考上大学。

他在山村小学读书时,班里8个孩子,如今只有2个有机会参加高考,其他都已步入社会。从陕西山沟里的小学到镇上的中学,再到蓝田县里最好的高中之一,一路走来,王龙已经把大多数同龄人甩在身后。今年高考,他将跟陕西省27万余名考生一起比拼,而能考上什么样的学校,他心里也早有了数。

几天前,他参加了陕西省英语听力模拟考试。

窗户关了,风扇关了,空调关了,考场静得让人心慌。王龙感觉手心有点儿热,细小的汗液开始从毛孔往外渗。

那天,他并没有听懂广播播放的英语听力模拟考试材料,尽管模拟考试选用的是往年的高考真题,他之前已经做过多次。

7月2号,高三学生离校后空荡荡的教室,黑板上是前一天晚上学生集体写给老师的请教条。

在陕西省重点中学蓝田县城关中学的三年,他最好考过全年级89名,最差考过年级246名,而整个年级有800多名学生。他的班主任程曦说:“2011年、2014年、2017年我带高三生时,全校1000人能考上二本的有200不到300人,一本升学就更差了,这几年二三本合并后可能会好一点。”

整个高三,王龙和他的同学们经历了29次大型模拟考试。“高三第26次模考成绩”表显示,王龙语文95分,数学81分,英语62分,物理47分,化学46分,生物35分,总分366分,年级排名第103,班级排名第16名。

所有这些模考中,英语听力他几乎从来没有听懂过。英语是最让他头疼的科目,即便每天早起背单词,成绩依然很差。他小学六年级之前从来没有上过英语课。

每次亲戚朋友问时,他都会像回答背过无数次的数学、物理公式一样说:“今年可能不行,一本考不上,估计就是个一般的二本。”

王龙戴着口罩进入英语听力模拟考试考场。

英语听力模拟考试当天,家长在校外的阴凉处等孩子,当天温度37度,考试全程4个小时。

英语听力模拟考试结束后,王龙和室友乘出租车从考点回到学校。晚上6点半,他开始到教室上晚自习,直到10点半,下课铃声回响在环形的教学楼里。王龙和同学三三两两走在校园的悬铃路上,昏黄的路灯与月光洒在他们的校服和怀抱里的书本上,这是他高中时代倒数第二节晚自习。

回顾自己的高三生活,有做不完的练习题,背不完的公式和概念,永不停息的模拟考试,宿舍、食堂和教室三点一线……然而,疫情打断了这一切。

距离春节只剩三天,学校终于放了寒假。他又在县城补了一天课。这个课外班是一个同学的,同学转去了西安补习学校读高三,课也就免费送给了他。这是他长这么大以来第一次在校外补课。

补完课,距离春节仅剩两天,他回到家里。父母在西安城里打工不放假,他便一个人在老家过春节,常在隔壁二爷家吃饭。他原本计划寒假在老家专心复习备考。然而,新冠病毒疫情搅得他不得安宁,对于疫情的焦虑甚至超过了对高考的焦虑。

王龙宿舍在一楼,宿舍外面摆着乒乓球桌和篮球场,外面一直有篮球拍打的声音。由于疫情,8人的宿舍先是变成了4人,后来又变成了6个。

宿舍里的空床被用来堆书,图为王龙准备带到班里的书籍。

他每天很早起床,有时天还是灰蒙蒙的,第一件事永远是看昨天疫情新增人数,然后问自己疫情怎么还不过去?心里想着快高考了、快高考了,什么时候能开学,想到最后直哆嗦。

跟全国所有学生一样,王龙在家上网课,“每天就那么几节课,平台还经常崩溃,山里信号也不好”。他一个人在家里待了40多天。 疫情后期,他每天就觉得很累、很烦,“一点也学不进去,每天发愁,也不知道其他同学有没有学习,复习得怎么样了”。

有一天,王龙叫来了村里其他几个小伙伴,他们中有的平时在外地打工,春节期间正好赶上疫情就留在家里。他们在王龙家门口挖了一个土坑,架上锅煮起火锅。大家都很开心,但他突然发现,自己和儿时的玩伴没有了共同语言,自己也不知道该玩什么,心一直发慌。

这些小伙伴和王龙小时候都在大山里的青峰小学上学。学校的上课时间则与当地吃饭时间结合,一般早上10点多放学,12点上课,3点多再放学,一天的课程就结束了,村里逢婚丧嫁娶学校也会放假。

小学没有英语老师,从来没上过英语课;有些孩子跟随打工的父母到外地上学或辍学,更多的孩子成为留守儿童;二年级和五年级在一个教室上课,四年级和三年级在一个教室上课,左边坐一半,右边坐一半;体育课自己在操场玩,音乐课自己学流行歌,美术课自己画画……这是王龙和他的玩伴对于小学的记忆。

王龙和小伙伴的照片,二排左二为王龙。

王龙在二年级留级过一年,母亲一直觉得儿子是开学时拿错了课本,但他心里一直记着自己当时10多分的试卷。从那年以后,他每年都拿奖状,每学期都考第一名。他觉得自己留了一级本身就比别人大,考得差丢人。

王龙小学的校长退休后在山村打零工,往河对面扛石头修水井。

原青峰小学校长王佩堂想起来,王龙在四年级时因生病耽误了大半学期的课程,但考试仍考了班级第一,那时班里有8个学生。

王佩堂一生都在山村小学任教,是之前所有老师中学历最高的,毕业于蒲城师范学校。其他老师有高中毕业的、也有初中毕业的。

“山村小学软、硬件设施都不行,老师一般都老龄化了,年轻的都不愿意下乡来,更不愿意进山”,王佩堂坐在路边的石头上回忆。

青峰小学最高年级只到五年级。六年级时,王龙转到镇上的小学。

青峰小学建在村里的大戏楼旁边,里面只有三间教室。在2018年撤校合并时废弃,当时有5个学生2名老师。

“最开始到厚镇的时候,我们那一个班英语基本上都很差,26个字母都认不全,老师也很伤心,就开始从26个字母教起”,王龙第一次觉得读书好难。

2018年,青峰小学撤校合并,撤校前有5个学生和2个老师。如今,青峰小学大门的铁栅栏被两把大锁紧锁着,院子里的喇叭花开得正艳。

小升初考试中,语文、数学、英语总分250分以上就可以进入县城的一所私立初中,并且免除学费,王龙考了251分,英语70多分。

在县城上学期间,他感觉到了更大的不适应,压力大、课程跟不上,仅仅一个学期,他就回到镇上读初中。他觉得自己像极了逃兵。

王龙初中的学校,他毕业后新修的操场,孩子们在操场锻炼,远处的秦岭若隐若现。

在厚镇中学,他更加憧憬县城最好的高中,他知道自己必须考到全年级前五名才有希望考入。“我一直跟着老师走,完成老师布置的任务,别的同学是抄作业,而我是写作业,我上课也从来不睡觉,晚自习都是在认真做习题”,王龙回忆自己的初中生活。

走出小山村,初中是最难熬过的坎。大多数孩子会在初中辍学打工,几年后再结婚或是嫁人,能进入县城重点高中的寥寥无几,考上好大学很多孩子从来没想过。

过年回家,王龙经常听一些大孩子聊城市里的生活,他们辍学打工后可以随便到处玩,花钱也比较自由。

王辰(化名)是王龙少年时最好的朋友,也是村里六年级之前唯一学过英语的学生,因为他小时候跟打工的父母在城里读过一年幼儿园。初三开学一周后,王辰选择辍学外出打工,他一直羡慕同村其他孩子那种说走就走的自由生活。

王龙的同学王辰(化名)骑着电动车送货。

他在饭店干过一天服务员,太累、不自由,又随母亲在食品厂工作过一年半,现在在西安海鲜市场骑电动车为店家送货,每月工资3800元。

“这个工作我觉得挺好的,基本没人管,很自由”,王辰说。

但王龙一直在憧憬大学生活和未来的人生。

2017年7月,王龙查询到的中考成绩为470分,那一刻他有些失落,但他很快接受了,尽管不可能进入县城最好的重点高中,但可以选另外一所。后来他才知道他们这届考上县城重点高中的只有30多人。

“每一年咱这初中考上重点高中的能有20到30个人,其中一大部分是政策对于农村娃的照顾,否则在农村的根本考不上”,王龙初中时的化学老师刘飞(化名)坦言。

“优秀生源普遍流失、留守儿童问题严重、读书无用观念盛行、政策流于形式导致老师每天有填不完的表格、家长和孩子的不重视……”刘飞总结。20年来,他看着镇上初中的学生人数从350多人下降到不足100人,大多数学生跟着打工的父母去市区或县城初中上学。

王龙小学班里一共8个孩子,只有他和另外一个男生考上高中。王辰骑电动车送货,一个男生去合肥学开挖掘机。4个女生一个在初中毕业后学了幼儿教育,一个在商场卖衣服,另外两个在超市做导购。

“我觉得对于我们农村学生真的太难了,每一步都很难”,王龙说。

3月30号,停课近两个月后,蓝田县城关中学复课,所有人口罩都戴得严严实实。宿舍楼道和班级贴着疫情防控错时作息时间表,早上6点起床第一件事是自查健康状况、测量体温,6点半又要进行晨检,各班统一测量体温,6点50分早读时也要戴口罩;下午2点20上课前午检,再次测体温,晚上10点还有晚检,还是测体温。他所在50人的班级被分为A班和B班,每班20多人,老师两个班各讲20分钟,之后就上自习。这种分班上课持续了整整两周。

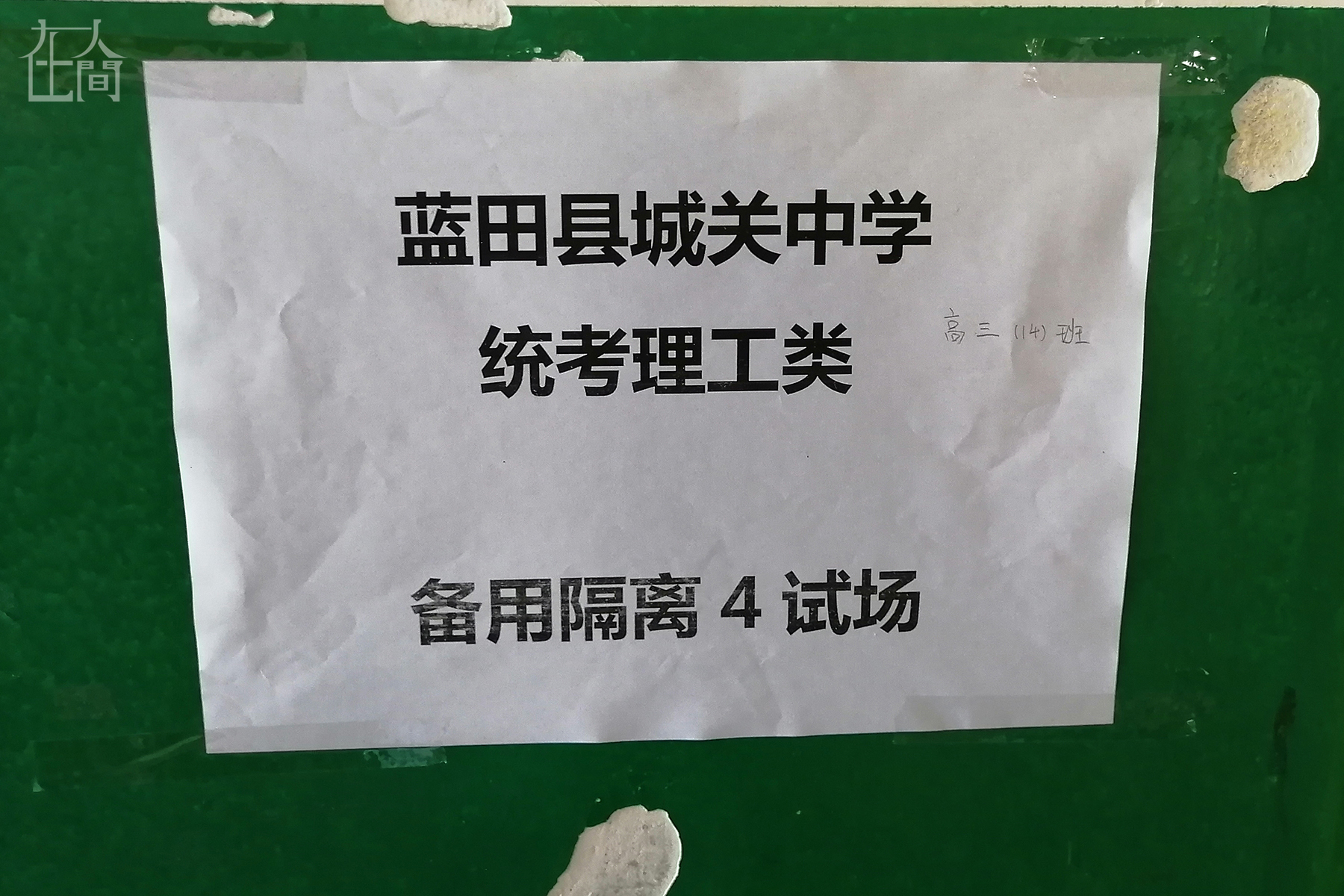

学校模拟高考设置的备用隔离考场,高考当天一旦有发热会安排在隔离教室单独考试。

后来,大家的口罩开始戴到鼻子下面,每天测温的次数也开始减少,所有的人似乎又回到了备战高考的状态,王龙又重新过起宿舍、教室和食堂三点一线的生活。

周末,他会离开学校到在西安打工的父母处团聚。

在王龙很小的时候,父母就在外打工。如今,父亲王新岐走路一边高一边低,2018年末他在建筑工地被倒塌下来的墙砸伤,现在腿里面还有一块30多厘米长的钢板和4根钢钉。他现在干着电厂社区的门岗工作,每天工作12小时,月工资2390元,吃住自费。而王龙的母亲在城里一家职工餐厅做清洁,每月工资2000元。他们夫妻在西安每月的花费大概600元左右,每个月却给儿子800元,

“说心里话,他高三了,作为咱来说心里有压力,但还是不能逼他,一直是顺其自然,你能学到啥样是啥样,不能过于打击他”,王新岐说的最多的话是顺其自然。没开学时,他每天都给王龙打电话,但不知道该说什么,关于学习他只能想到一句话:“快高考了,你作业做完了吗?要好好学。”疫情期间,他们和儿子4个多月都没有见过面。

高三五班教室侧面挂着的宣传横幅,教室桌椅按照高考要求摆放得整整齐齐。

学校教学楼走廊里的宣传横幅。

开学后,儿子的电话白天打不通,晚上不敢打,只能等周末王龙来西安再重复说:“作业做完了吗?快高考了,要好好学。”

2010年,王龙突然患上过敏性紫癜肾炎,“关节疼痛、身体浮肿、厌食无力、腿上长满红色斑点……”,他身体很难受。

六年级,他的病再次复发,而且比上一次更加严重,反反复复。那半年,他住了15次院,最长一次输液从早上9点输到第二天凌晨4点多。躺在病床上,他有了考上大学学医的想法。

王新岐当时又愁又害怕,白天晚上睡不着觉。儿子两次大病近乎花光了家里所有的积蓄,而医生那句“以后不能让孩子出力干重活,这病随时可能复发”更是一直刻在他心里。

7月2号,高三放假,毕业生们在校园里摆摊卖书,高一高二的学生来买。王龙在旧书摊前站了很久,从学弟、学妹身上,他想起自己高一、高二时的样子。

高三离校当天旧书回收现场,书纸0.4元每斤,高一高二学生在翻找和购买自己有用的旧书。

光阴的大转盘旋转着,有人被转了出去,又有人立马被转进去。王龙拍完毕业照后又去教室走了一圈,日期牌依然停留在“今天距离高考仅有9天”上。

他在剪过的饮料瓶里种下的冬青叶已经变得暗黄,教室后面的黑板上写着硕大的几个字“我们毕业了”,王龙的名字签在了中间。楼梯间的横幅上“惜时如金 斗志昂扬 滴水穿石 超越梦想”的大字依然醒目。

教学楼的环形走廊里,学生们丢下的书洒落一地,王龙挑选了一本作文素材拿在手上,他在另一个教室的黑板前看了很久,那个黑板上写着:“尚未佩要剑,转眼便江湖。愿历尽千帆,归来仍是少年。”

王龙所在班级男生的毕业合照。倒数二排右一为王龙。

小时候,王龙放学后常常去山上苦生根卖钱。有一天他下午3点就出去了,晚上10点多还没有回家。

“龙龙、龙龙……”山谷的风将树叶吹的唰唰作响。父母一会在前山喊、一会又爬上后山喊。晚上11点,山谷更加漆黑,王新岐隐约看到一个身影从山坡高处下来,王龙回来了。他背着大半麻袋的苦生根,手里提着家里挖药的铁镢头。他这次挖的苦生根卖了近10块钱,他拿着钱开心极了,父母却很生气,但他们什么也没说。

“高考那天你也请个假,去陪娃”,王龙的母亲对丈夫王新岐说。他们干了一辈子的出力活,干怕了。

(本文章版权归凤凰网所有,未经授权,不得转载)

为您推荐

算法反馈精品有声

热门文章

精彩视频

凤凰资讯官方微信