寻找邓稼先|邓稼先百年诞辰

2024-06-25 15:53:42新华社

来源:6月25日《新华每日电讯》

作者:新华每日电讯记者陈诺 王京雪 戴威 张博令

2024年6月25日,是“两弹一星”元勋邓稼先的百年诞辰。

最近,清华大学宣布将给本科新生赠送《邓稼先传》,邓稼先的故乡安徽省安庆市也启动了纪念活动。我们因此踏上寻找邓稼先的旅程。

“邓稼先在哪?”曾有无数人,千万次地问。

后来,在邓稼先生命的最后一刻,人们都听说了他的故事。

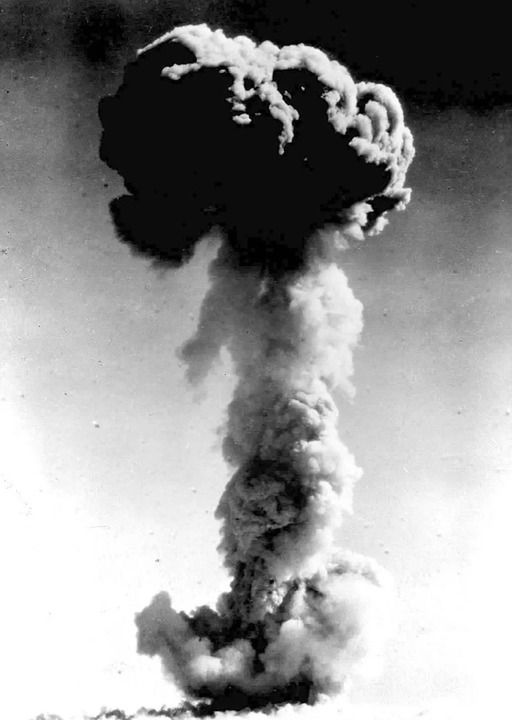

隐姓埋名二十八载,身铸国魂成就“两弹”元勋。60年前在中国西部戈壁上,腾空而起的那朵蘑菇云曾震撼过世界。再次凝望那片天空,我们忍不住又一次追问:“邓稼先在哪?”

今天,寻找邓稼先,寻找的不只是他的背影,更是一种精神。

杨振宁曾说,邓稼先的一生是有方向、有意识地前进的。当我们沿着那些“方向”“意识”回溯邓稼先的一生,也意外得到了一串关于寻找的故事。

寻找,像等待一样漫长

“我要调动工作了。”

“调到哪里呢?”

“这不知道。”

“干什么工作?”

“不知道,也不能说。”

“那么,到了新的工作地方,给我来一封信,告诉我回信的邮箱,行吧?”

“大概这些也都不行吧。”

《邓稼先传》里,清晰地记录着一对夫妻有些拧巴的辞别。那是1958年盛夏,上级想让邓稼先牵头为国家“放一个大炮仗”。彼时,新中国成立不到9年,世界上一些大国已进入“原子时代”。

34岁的邓稼先明白,“大炮仗”就是原子弹,更是中华民族的“争气弹”。他也深知,这次牺牲不会小。

邓稼先和夫人许鹿希合影。新华社记者王新庆摄

告别很难。邓稼先与妻子许鹿希是青梅竹马,他研究核物理,小他4岁的妻子研究神经解剖学。他们当时刚结婚5年,儿女双全,日子平淡幸福。

邓稼先告诉许鹿希:“我今后恐怕照顾不了这个家了,这些全靠你了。”

告别也坚定。“我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事,我这一生就过得很有意义,就是为它死也值得。”邓稼先说。

从此,丈夫“消失”,妻子的等待开始了。

并非一去不回,而是妻子不知丈夫何时回来、从哪回来,什么时候走、又往哪里走。在妻子眼中,外向开朗的丈夫沉默寡言了许多。偶尔,他会给许鹿希带回一条机场买的围巾,当作不着家的补偿。更多时候,哪怕在家,他也心事重重。

直到1985年,邓稼先才“遍体鳞伤”地回来。他被确诊为癌症晚期,住进了北京的医院。哪怕浑身出血,哪怕要靠垫着橡皮圈才能坐住,病房里的邓稼先依旧奋笔疾书,与同事一起写下关于中国核武器发展的建议书,让许鹿希去送,并说“这比你的生命还重要”。

邓稼先一直“战斗”到生命的最后一刻。当时,他长叹“此生无憾”,并深情地告诉妻子:“如果有来世,我还是选择中国,选择核事业,选择你。”

遗憾、疑问,都留给了许鹿希。他们结婚33年,在一起不到6年。丈夫是熟悉的,又是陌生的,是什么比他的生命还重要?是什么留下了他,又带走了他?

一场与等待同样漫长的寻找开始了。

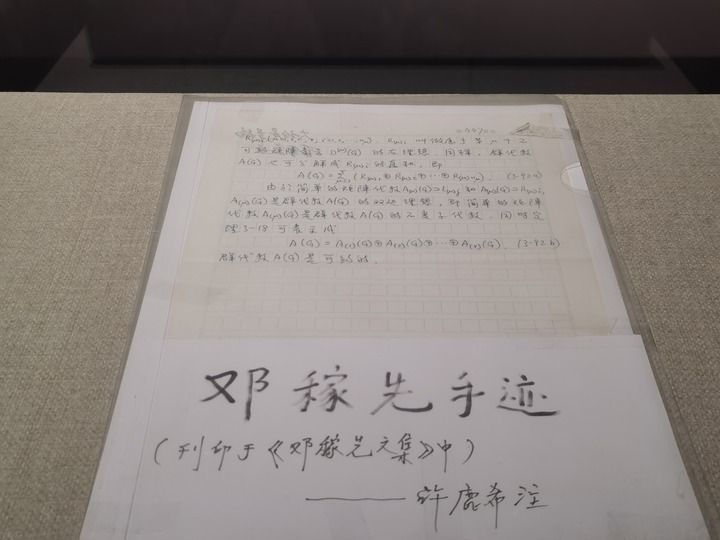

邓稼先生平事迹展览馆陈列的手迹(安庆市委宣传部提供)

许鹿希开始整理百万字的《邓稼先文集》。她对核物理并不了解,于是反复翻看、研究杨振宁寄来的英文书,从原子核、中子、链式反应等概念学起。久而久之,书上密密麻麻是标注的注释。

她说:“我就像小学生开始念一三得三、二三得六、三三得九那样,从最最基础的学起,但是这些事情必须要干。”

许鹿希走遍全国,追寻丈夫的足迹,采访了一百多位同路人,写下《邓稼先传》。1998年,这本书出版。

用28年等待,再用十多年追寻。寻找邓稼先,妻子重新认识了丈夫。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。新华社资料照片

原来,那些年,“消失”连接着另一种陪伴。1964年10月16日,中国第一颗原子弹试验成功;1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功。从1958年至1986年,我国共进行32次核试验,其中15次由邓稼先亲自指挥,100%获得成功,人们都称他为“福将”。

原来,那些年,邓稼先真的在“玩命”。插雷管、加工核心部件,他始终站在工人身后。一次核投试事故中,他坚持前往现场寻找核弹碎片。也是那一次,为他日后的健康埋下隐患……多年后,许鹿希才在别人家里看到当时的现场合影。

寻找,在他出生的地方

邓稼先在哪?

这是78岁的安庆人邓敦华的疑问。按辈分,眼前这个黑瘦的男子是邓稼先的侄儿。

1924年,邓稼先出生在安徽省安庆市怀宁县(今宜秀区五横乡白林村)的铁砚山房,他是书法大家邓石如的六世孙,他的父亲是美学大师邓以蛰。父亲为他取名“稼先”,禾之秀实曰“稼”,寓意根植、秀实和成熟于中华大地,造福民众。

邓稼先出生地。新华每日电讯记者 陈诺摄

这座三进的宅院,邓稼先只呆了8个月,就被抱到北京。随他一起过去的,还有这座宅子所藏的“松风水月”的气度,以及“立不朽之德,立不朽之言、立不朽之功”的雄心。

打邓敦华记事,邓稼先这个名字就遥远而模糊。让族人捉摸不定的,是这位亲戚谜一样的行踪:有人说他已经死了,有人说他正在远方流浪……

直到1986年6月的一天,村里有人在报纸上读到一篇关于邓稼先的通讯。“是咱村的稼先么?”大家交头接耳、细细阅读,错愕、感动进而自豪:“是他!是我们的稼先!”

邓敦华重新“认识”了邓稼先。

前半生做过工人、跑过销售,55岁那年,乡政府的一个电话,让邓敦华的人生下半场换了一种走向。“当时,需要人给来这里的游客做讲解,大家认为我对邓氏家族的情况比较了解。”正在铜矿上讨生活的邓敦华,成了邓稼先故居铁砚山房第一任讲解员。

每年,数十万游客来铁砚山房参观,在这里寻找邓稼先生命最初的印记,民房群中的宅院常显得热闹。邓敦华已记不清,重复踏入邓稼先那波澜壮阔的生命之河多少次。

“你见过邓稼先吗?”这是邓敦华在讲解中最常被人问起的问题。

“没有。”邓敦华诚实地说,“却越来越像曾经见过。”

寻找,在青春的赛道上

“脊梁上的一块骨头,是您给的。”

“您奉献了一生,也得到了永生。”

“每当我抬头仰望星空,总能看到您。”

……

在B站搜索“邓稼先”,单条视频最高播放量超过50万,更有数以万计倾注真情的“弹幕”。

年轻人爱他,是因为他“可爱”。

邓稼先年轻时,爱听京剧,能用德文、俄文、英文唱《欢乐颂》,是乒乓球爱好者,喜欢下馆子。“他是有血有肉、有情有义的普通人。”邓稼先的儿子邓志平这样评价父亲。

年轻人爱他,是因为他让人仰望。

他用22个月就取得美国普渡大学博士学位,当时年仅26岁,被人称作“娃娃博士”。获得学位第9天,他便与百余名爱国青年一道乘船回国,投身新中国建设。

“邓稼先”三个字,如同精神火炬。

今年初,山西临汾,一写字楼广告位张贴出钱学森、邓稼先、李四光、钱三强的海报。网友们评论:“他们是我们应该追的星。”

“我的偶像邓稼先是我前进的动力。”这是中核霞浦核电有限公司青年技术人员李波常挂在嘴边的一句话。

“我了解他的生平、事迹,阅读他的有关著作,是他的忠实粉丝。”从高中时代起,李波就把邓稼先当作人生榜样,选择核专业,也是因为邓稼先。

运行领域的第一份事故规程、编制第一篇经验反馈排查报告、主持运行处第一个科研项目……他和团队实现了霞浦核电项目运行领域的许多个“第一次”。背后,是他十余年如一日的坚守。

他的朋友圈写着这样一句话:“责任重大,使命光荣,无问西东!”他说,自己的一生,就是要追随邓稼先的足迹。

四川绵阳、安徽怀宁……邓稼先的塑像,立在全国多个他曾工作、生活过的地方。

学生走过“两弹一星”功勋奖章获得者的立牌墙。新华每日电讯记者 陈诺摄

塑像前常有鲜花、瓜果,还有一群素不相识的年轻人。他们会在塑像前,静静注视,或是围着塑像走一圈,诉说心事。一些地方甚至不约而同形成一种习惯,谁家的孩子考上大学,离家之前便由父母领到塑像前合影。这是一种铭记,更是一种鼓励。

正如一位年轻人的评论:后继者的血管里有邓稼先,会为了祖国的安全与利益而沸腾;骨头里有邓稼先,敲起来也作金玉声。

寻找,在恒久的现在与未来

邓稼先在哪?

这也是萦绕在新华社记者顾迈男脑海中的问题,如今她已经92岁了。

20世纪80年代中期,顾迈男在国家科学技术委员会采访。偶然听说物理学家杨振宁来访时,曾问一个北京大学核物理系的学生知不知道邓稼先,对方答从没听说这个名字。杨振宁大为惊异,说邓稼先为国家做出那么大的贡献,中国学核物理的大学生竟然都不知道他的名字!

“这番话引起我很大的震动。邓稼先是谁?他在哪里?”顾迈男回忆,记者的责任心促使她开始寻找邓稼先。

她跑去中央各部委和中国科学院的各个研究所,挨个打听。几经周折,终于在核工业部问到了这个人,却发现要使其从不为人知到广为人知殊为不易:他的工作领域涉及国防机密,且参与研制“两弹”的科学家那么多,单独抽出一个人来宣传,行得通吗?

当时,核工业部办公厅主任李鹰翔听闻顾迈男的来意,带她拜访了国防科工委的负责人朱光亚。谈到能否报道邓稼先,李鹰翔提议:“邓稼先病得很厉害,先报道他……”

就这样,顾迈男成为采访邓稼先的第一位记者。

1986年,在解放军总医院的病房内,顾迈男第一次见到邓稼先。“他穿一件白底蓝布条的病号服,脸上皱纹很深,病得很重,但很乐观。”

顾迈男记得,邓稼先详细介绍了自己的工作以及世界各国进行核军备竞赛的情况,唯独“对于工作的艰苦,他什么都没提”。

而后,顾迈男又前往邓稼先工作的地方——九院(即现在的中国工程物理研究院),用半个月一口气采访了邓稼先的同事、领导以及九院的炊事员、司机等人,一边流着眼泪,一边写完了长篇通讯《“两弹”元勋邓稼先》。

1986年5月31日,新华社《瞭望》周刊首发了这篇通讯。近一个月后,《人民日报》《解放军报》等各大媒体同时向全国人民公布邓稼先的事迹。

“邓稼先”这个名字,从此被刻印进中国人的集体记忆。

1986年夏,顾迈男带着刊登出来的报道,再次走进邓稼先的病房。他用冰凉的双手紧握她的手,连说了两遍“谢谢你”。

“太好了!这是很有意义的事情。”得知记者又在寻找邓稼先,顾迈男很高兴,“我们国家发展到今天,和邓稼先这批人的贡献是分不开的,未来要发展得更好,还是得靠邓稼先这样的人。”

沉默片刻,她又问道:“所以,你们找到了没有?”

这让记者想起,在生命的最后时刻,邓稼先也曾问过:“30年后,人们会记住我们吗?”

“我们找到了,也在继续找。”记者回答。

为您推荐

网传“江西丰城高速特大事故73人死亡”系谣言(2026·02·05)

中国互联网联合辟谣平台2026-02-05 17:44:26

中国江苏网2026-02-05 16:39:55

红网时刻2026-02-05 16:39:26

人民论坛网评 | 以政策之力点燃消费之火——“经济新活力”系列评

人民论坛网2026-02-05 16:38:59

环球网2026-02-05 16:38:28

(新春走基层)西藏日喀则非遗酥油花绽放拉萨年货市场 匠心传承带动村民增收致富

中国新闻网2026-02-05 16:37:52

视频丨国台办谈国共两党智库论坛:为台海谋和平 为同胞谋福祉 为民族谋复兴

央视新闻2026-02-05 16:37:25

央视新闻2026-02-05 16:36:54

视频丨2026年我国将多举措扩大进口 支持更多优质商品和服务进入中国

央视新闻2026-02-05 16:35:03

中国新闻网2026-02-05 16:34:33

APEC嘉宾首访广州叹科创魅力:“未来已来”!“想在广州定居”!

中国新闻网2026-02-05 16:33:36

中国网2026-02-05 16:32:59

新华社2026-02-05 16:32:24

北京网友说2026-02-05 16:02:25

新华社2026-02-05 15:28:21

行稳致远开新局丨从“生产线”到“生活圈” 两江四岸“渝”见新未来

央广网2026-02-05 15:25:27

广东发布2026-02-05 15:23:59

新华社2026-02-05 15:23:05

中国文化报2026-02-05 15:22:14

中国新闻网2026-02-05 15:21:33

新京报2026-02-05 15:19:55

新华社2026-02-05 15:18:55

央视新闻2026-02-05 15:16:10

人民网2026-02-05 15:14:46

以“三农”向好赢得全局主动——写在2026年中央一号文件公开发布之际

人民日报2026-02-05 15:13:56

新华社2026-02-05 15:13:07

央视新闻2026-02-05 15:12:28

央视网2026-02-05 15:11:57

央视网2026-02-05 15:11:00

消费“新”图景|补贴超1500万台!“新国补”落地首月市场活力迸发

新华社2026-02-05 15:09:45