高速路口、麦田深处、数字云端 跟记者一起走“三夏”

2024-05-27 16:12:25央视新闻

“三夏”是指夏收、夏种和夏管。作为全年粮食生产第一季,夏粮已经由南向北陆续开镰。我国常年夏粮小麦机收面积约3亿亩,预计今年“三夏”投入各类农机具超1650万台。

这张图是根据26.8万台装有北斗导航的联合收割机的常年作业数据绘制的小麦机收路线图。从图上能看到,小麦机收最早从西南地区开始,继而转向冀鲁豫苏皖等黄淮海麦区,最后奔向陕西、甘肃、新疆。

去安徽的高速口 为农机“流速”计时

随着前期四川、湖北部分地区收获完成,一部分跨区作业农机正在向这里集结。他们如何抢时间、抢进度,跟随记者去安徽阜南看一看。

在安徽省阜南县,经过两天的观察记者发现,从高速进入这里的农机每天都在增多,也就意味着这里的小麦开始进入大面积收获的时间了。

麦子成熟后,需要在最合适的时间里收获,像安徽省今年就计划在10天以内把小麦收完。其实“抢”这个字,不仅仅体现在作业的过程里,也在收割机的转运中。在安徽省阜南县的一个收费站,一个多小时的时间里就有十七八台收割机经过。

收费站的工作人员介绍,在麦收大忙的季节,晚上的时间也很宝贵,因为这是联合收割机赶路的高峰期,这样不用耽误白天收割的时间。记者观察到,一台联合收割机通过收费站用时37秒,可以说是非常流畅、快速的。

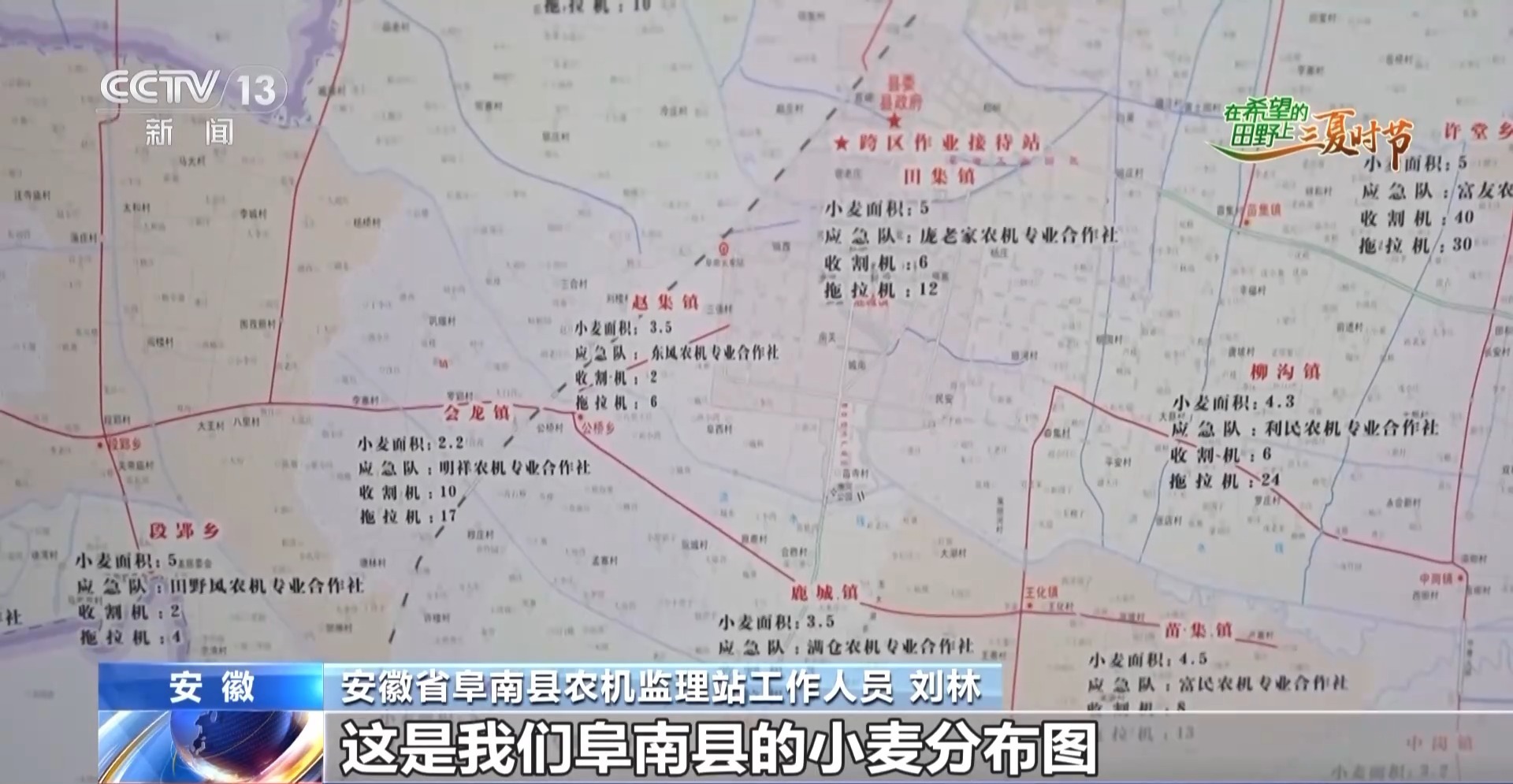

收割机下了高速过了收费站后,当地部门设立了服务站,准备有洗漱用品包、水、泡面、水果等,还有一张县里的地图。

安徽省阜南县农机监理站工作人员 刘林:这是阜南县小麦分布图,第一次来这儿收麦,可以通过这个图对阜南的小麦有个简单的了解。这里还有给机手的一封信,信上有联系电话,可以通过电话了解各乡镇的小麦成熟情况、需不需要农机等,减少农机手的等待时间,提高小麦收割的进度。

去河南的麦田深处 寻“抢收团”的新成员

行走三夏,我们发现,每一处收获的现场,相比之前都有了细微的变化。

河南省驻马店市正阳县寒冻镇侯庄村,是河南小麦最早成熟也是最早开始收获的地区之一。目前这里的机收进度已经达到20%,今天开始将迎来大面积收获,预计未来三天将收获完毕。

在这里,我们发现智能化新型农机的使用率普遍提高。最新款农机从传统的横轴流改为了纵轴流,使得机收损失率可以降低到0.6%,相当于收获1000斤粮食最多只损失6斤,远远低于国家规定的标准。

炎炎烈日,我们发现奔跑在麦田里的除了收割机,还有一种机器——打捆机。收割机收获完后把秸秆留在地里,打捆机紧随其后,将秸秆一一打成圆柱形的大捆整齐地码在地里。

河南省驻马店市正阳县新天地草业有限公司负责人 蒋金锋:目前我们企业已经接到全国各地的小麦秸秆订单2万吨,我们把这些秸秆捆拉走之后,一部分用于养殖场的饲草,一部分用于发电厂烧锅炉,还能帮助农民每亩地节省30至40块钱的人工成本和机械秸秆还田的费用。

去江苏的“云”端 看小麦的“云上生活”

行走三夏,我们还发现,在今年的夏粮生产中,科技发挥了越来越重要的作用。它们不仅可以精准把控小麦的每个生长环节,让种出来的麦子品质更好,也可以让种植户在农忙时节种粮、收粮更轻松。一起去江苏看一看。

三夏大忙时节,记者来到了江苏省农业农村大数据指挥中心,这里相当于江苏全省“三农”工作的智慧大脑。眼下全省的3600万亩小麦正在抓紧收获,麦田之上,有十朵“数字云”正在为全省的农民,提供精准的科技服务。

这“十朵云”是由江苏省农业农村大数据中心孵化研发出的“数字新农具”,涵盖了智慧种植、智慧农田等十大核心农业板块。江苏的小麦将在28号左右进入大面积机收,现在专家团队正通过数据中心的“种植云”时刻关注小麦长势,实现方寸之间管护万亩良田。空中卫星监测的颗粒度能达到0.25平方米,相当于在1亩地里面,有2600多个网格监测点。

有了这些“空中网格员”,小麦从种下的那一刻起,就能做到全程“云”上种植和管理。南京市浦口区桥林街道种粮大户邵立昌告诉记者,有了天上卫星帮忙管田,管理更精准了,今年收成还不错,每亩地可以增产50到100斤。

智慧种植“云”呵护小麦生长,农机“云”则为小麦的各个作业环节保驾护航。记者从指挥中心动态监测图上看到,麦子从播种季到植保季,再到现在的收割季,有各种农机轮番登场忙生产。

目前江苏全省已做好全面开镰的准备,农业农村部门联合交通运输部门发放跨区作业证3.8万张,调备农机具100万台(套),建设区域农业应急救灾中心132个。

(总台央视记者 王琰 梁丽娟 王凯博 陈博 张博)

为您推荐

2024-07-27 07:20:57

石榴云2024-07-26 21:16:31

中国新闻网2024-07-26 21:15:48

中国西藏新闻网2024-07-26 21:14:57

探访雅尼国家湿地公园:534种野生植物、234种野生动物分布于此

中国新闻网2024-07-26 21:13:34

新华社2024-07-26 21:12:29

央视新闻2024-07-26 21:11:48

新华网2024-07-26 21:10:10

央视网2024-07-26 21:09:06

【国际微访谈】“将深圳经验带回巴基斯坦”巴计划部长伊克巴尔解读中巴合作最新进展

中央广电总台国际在线2024-07-26 21:08:39

新华社2024-07-26 21:07:35

央视频2024-07-26 21:07:25

新华社2024-07-26 21:06:38

人民日报2024-07-26 20:45:26

新华社2024-07-26 20:00:02

央视新闻2024-07-26 19:59:27

新华社2024-07-26 19:58:34

新华网2024-07-26 19:57:40

主要指标均“表现亮眼”我国交通运输经济运行持续向好、总体平稳

央视网2024-07-26 19:57:04

央广网2024-07-26 19:56:11

极目新闻2024-07-26 19:55:33

中国新闻网2024-07-26 19:54:25

新华社2024-07-26 19:53:38

新华社2024-07-26 19:52:59

锚定现代化 改革再深化|“用心用情”破解社区治理难题 提升百姓获得感

央视网2024-07-26 19:52:13

央视新闻2024-07-26 19:50:54

新华社2024-07-26 19:49:49

健康中国2024-07-26 18:46:41

新华社2024-07-26 17:49:51

新华社2024-07-26 17:47:19