北宋时期,南北一统,文化交流日益深入,北方佛教也渐与两浙佛教相融合。上天竺原有观音信仰与北方汝州香山观音信仰的结合,是北宋南北佛教信仰交汇的例证。南宋定鼎临安,两浙成为全面的佛教中心,对全国佛教产生了辐射与汇聚的双重作用。

编者按:2016年3月13日,由浙江大学公众史学研究中心举办的第十一期“钱塘公众历史公益讲座”在浙江图书馆初阳书院举行,讲座邀请浙江大学教授冯国栋为观众讲授“浙江与宋代佛教——以阿育王塔、上天竺观音和宋代的四川僧人为例”。以下内容根据讲座逐字稿整理而成。

冯国栋教授 现场照片

本文系主办方授权凤凰网历史频道独家首发

嘉宾简介:冯国栋,浙江大学古籍研究所教授、博士生导师。现兼任中国宗教学会理事,浙江大学佛教文化研究中心副主任,浙江大学宋学研究中心副主任。主要从事汉语佛教文献学、佛教与中国文学关系的研究。

浙江号称东南佛国,自吴越以来佛教十分兴盛。吴越钱氏时,杭州可知的寺庙有360多座,宋代《咸淳临安志》则记载有480座,明代《武林梵志》记载的寺庙也有四百二十余座。这些寺庙很多现在已经消失了,比如说现在少年宫就位于原来大昭庆寺的原址。另外从一些地名中还依稀可以看出一些寺庙曾经的遗迹,例如弥陀寺巷、香积寺路、戒坛寺巷等。

一、“浙江的佛教”与“佛教在浙江”

对“浙江佛教”通常我们可以从两个角度去理解:“浙江的佛教”和“佛教在浙江”。“浙江的佛教”实际上把浙江佛教看作一个自足的封闭的体系;而“佛教在浙江”则是把浙江放在中国,甚或东亚乃至整个亚洲的更大的背景中,考察佛教在浙江的地域范围内怎样与其他化区的佛教互动,并产生自身的性格。事实上,浙江佛教并不是独立发展的,它与其他地区的佛教有着紧密而广泛的联系。

佛教传入中国两千余年年,从空间角度可以粗略地分为三个传播梯次:即汉唐之际以敦煌、长安为中心的西北佛教;唐宋之际以洛阳、汴京(开封)为中心的中原佛教;两宋之后则形成以金陵(南京)、杭州为中心的东南佛教。因而浙江佛教,必须放在更大的的时空背景中加以理解。

今天我们将以阿育王塔、上天竺观音信仰、宋代四川僧人入浙为例,分别从佛教实物、信仰、人员三个方面的流动为切入点,希望说明浙江佛教并不是封闭的,它在和其它化区佛教之间有着十分广泛而深入的互动,并在互动的过程中最终形成自己独特的性格。

二、阿育王塔入汴

据《阿育王传》的记载,印度的阿育王得到佛舍利,便在全世界建造了84000座塔,而“神州”有19座,其中就包括宁波的阿育王塔。

阿育王寺中的舍利塔

现在宁波阿育王寺中,仍供奉着一座舍利宝塔。据历史的记载这座塔的出现与一个人物——“并州离石稽胡刘萨何”很有关系。“并州离石”是指在今天山陕交界的山西区域。而“稽胡”则是一个已经消失的族群,是匈奴、西域胡人与当地土著通婚所形成所谓“杂胡”。据道宣《集神州三宝感通录》记载:刘萨何年轻时是个猎户,杀生很多。据说死后下地狱遇到了观音菩萨,观音菩萨认为刘萨何并不是故意杀生,于是给他一次重生的机会,让他去人间做功德,以得救赎。并指示他巡礼神州的佛教圣迹。晋太康二年,刘萨何来到宁波,于鄮山经行,有一天他听到某处地下铿然有声,于是便一直在那里礼拜。第二天,奇迹出现,此处平地涌起一座塔,据说就是阿育王塔。“塔相青色,似石非石,高一尺四寸,广七寸。五层露盘,四角挺然,四面窗虚,中悬宝磬”,当时对塔样貌描述与现在的实际样貌颇为类似。

敦煌壁画中的“并州离石稽胡刘萨何”

至吴越钱王时期,钱镠、钱俶对阿育王塔非常重视。916,钱镠派遣其弟钱铧和两位僧人清外、鸿泽等去宁波迎舍利宝塔到杭州,并举行了盛大的佛事活动。917年,造木浮图九层以供奉宝塔。958,木浮图为火所焚,舍利宝塔被迎在龙华寺。至963年,钱俶再造木塔,从此阿育王塔和舍利便留在杭州。而钱俶还曾经三次造塔,基本按照阿育王塔的样貌,并用法舍利即经卷替代其中的佛舍利。

钱俶三次印经造塔

978年,钱氏纳土归宋,阿育王塔也随钱氏一同到了开封。志磐《佛祖统纪》记载:“太平兴国三年(978),勅供奉官赵镕,往吴越迎明州阿育王佛舍利塔。吴越王俶奉版图归朝,令僧统赞宁奉释迦舍利塔入见于滋福殿。”当时护送阿育王塔入汴的赞宁更加详细地记载了这件事,“我圣上践祚之四载,两浙进阿育王盛释迦佛舍利塔,初于滋福殿供养,后迎入内道场,屡现奇瑞。八年(983)二月望,诏于开宝寺树木浮图仅登千尺。先藏是塔于深甃中,此日放神光亘烛天壤。时黑白众中有炼顶指者,有然香炷者,宣赐物有差”。

阿育王塔进京并不仅仅意味宝塔位置的移动,更重要的是为吴越佛教传统进入两宋传统提供了契机,吴越佛教传统成为宋代初年佛教文化建设的重要资源。首先,随宝塔进京的有当时杭州的名工。据《佛祖统纪》记载:“开宝寺建宝塔成,八隅十一层,三十六丈。上安千佛万菩萨,塔下作天宫奉安阿育王佛舍利塔,皆杭州塔工喻浩所造。”其次,是赞宁的贡献,赞宁原为吴越僧统。他大量参与了宋初的佛教文化建设,《宋高僧传》、《大宋僧史略》、《鹫岭圣贤录》等重要佛教著作都出自赞宁之手。第三,是法眼宗的传扬。法眼宗是禅宗的一个宗派,兴盛于五代的南唐和吴越。宋初,法眼宗传至中原,其中,普门希辩和光庆遇安是两个重要的代表人物,他们都在太平兴国三年(978年)护送宝塔入汴,获得赐号,并留在京城十数年,他们把南方的法眼宗传至开封。

从以上的讲述可以看出,阿育王塔信仰最早从山陕交界的离石通过刘萨何传到宁波,之后,在吴越钱氏的推动下,阿育王塔又从宁波来到杭州;随着吴越纳土归宋,阿育王塔进入开封。随着阿育王塔一同迁移的还有高僧和工匠,吴越的佛教传统也成为宋初佛教建设的重要文化资源。

阿育王塔传播图

三、上天竺观音信仰的演变

相比于阿育王信仰,上天竺观音信仰的变迁更为复杂。上天竺自后晋以来,就成为观音信仰的一个中心。后晋天福四年,僧道翊从终南山来到上天竺。据说道翊来到上天竺后,一晚看到河里有东西发光。他循光找寻,找到一块会发光的木头。这块木头的形状很像观音,于是道翊便找工匠把木头做成观音像。至“后汉乾祐间,有僧勋自洛阳持古佛舍利来置顶中”。到吴越钱王时期,上天竺观音变得更加重要,据说有一次钱俶梦到一个白衣人,说她现在住的地方非常窄小,希望钱俶能够帮扩展住处。钱俶梦中得到启示后,便在其化区内寻找,结果就找到上天竺的白衣观音。

上天竺原有白衣观音的信仰,但后来白衣观音与妙善公主的传说合而为一。据传古代有一个王国的国王妙庄王没有儿子,只有三个女儿,大女儿、二女儿都已出嫁,妙庄王希望为三女儿妙善公主招婿以继承王位。但妙善公主一心向佛,希望摆脱世俗生活,后来在妙庄王的百般逼迫下,妙善公主只好离家出走,来到白雀寺。妙庄王得知后带兵包围了白雀寺,而正当他下令手下上前捉拿妙善公主之时,天神刮来一阵风,妙善公主消失不见了。妙庄王一怒之下下令烧毁了白雀寺,寺中的五百比丘尼都被妙庄王所杀。之后,妙庄王得到报应,患上迦摩罗病,据说就是黄疸病。就在妙庄王奄奄一息之时,一位梵僧说可以治好妙庄王的病,而所用的药方却是无瞋人眼和无瞋人手,也就是未曾发怒的人的手眼。梵僧还告诉妙庄王,在他国内有一座香山,香山上的一位修道者可以提供“手眼”治好他的病。实际上,这位修道者就是被天神救出的妙善公主。当得知父亲的病患之后,妙善公主砍下自己的手臂、挖出自己的眼睛,拿去给父亲治病。妙庄王病愈之后来到香山感谢这位修道者,这时才得知竟是自己的女儿,为此痛哭不已,而就在这时,妙善公主突然化身成为千手千眼观音。

妙善公主的故事实际上起源于十世纪北宋初年的河南汝州香山。宋哲宗元符二年(1099),蒋之奇因政治上的波折到汝州作知州,汝州香山寺的住持怀昼给他讲了一段故事:怀昼曾经遇到过一位奇异的僧人,这位僧人在终南山灵感寺发现了一卷书,书中记载了终南山道宣律师与天神之间的对话,讲的是妙善公主的故事。住持怀昼请蒋之奇记录这一故事,于是蒋之奇便写了《香山大悲成道传赞》。

据杜德桥(Glen Dudbridge)、于君方等先生的研究,蒋之奇所撰《香山大悲成道传赞》后来被刻在石头上。现存《汝州香山大悲菩萨传赞》石碑共发现两块,一块刊刻于元符二年(1099)九月,此碑立于汝州香山寺内,于元代重新刊刻过;另一块立于绍兴府学之内,为“崇宁三年(1104)五月二日杭州天竺寺僧道育重立”。为什么空间相距甚远的情况下会出现两块一模一样的碑?这和蒋之奇的以历有关。哲宗元符二年(1099),蒋之奇知汝州;三年后也,就是徽宗崇宁元年(1102),蒋之奇又知杭州。而两块碑的碑文都出自蒋之奇之手。由此可以推测,蒋之奇很有可能就是将妙善传说从汝州带到杭州上天竺的中间人。当然,这只是我们在典籍文献中找到的的一条线索。考虑到两宋之际的南北文化交流,也许僧人和下层民众也是将汝州妙善传说带到杭州的中间人,只是我们无法确切地找到相关的记载。在这种情况下,我们姑且认为蒋之奇就是这一故事的传播人。

据明代《武林梵志》记载,“建炎四年,乌珠入临安,高宗逊于海。乌珠谒天竺,问知观音本始,乃举之舆中,与大藏经并徙而北。时有比丘智完者,率其徒以从,至燕,舍于都城之西南五里曰玉河乡,建寺以奉”。也就是说金人将上天竺的观音带到了北方。又据《钦定日下旧闻考》中记载,“北有玉河乡观音寺,土人目为‘南观音寺’”乌珠究竟有没有带走真正的观音,民间流传着不同的说法,而《钦定日下旧闻考》中“南观音”这一说法说明当时玉河乡这一地区的人认为当地供奉的观音就是杭州上天竺的“灵感观音”。

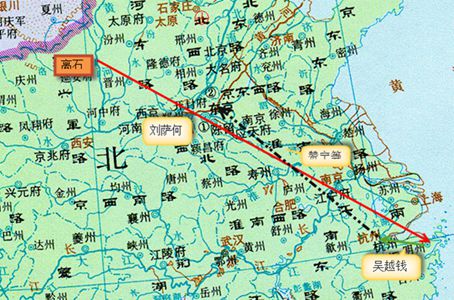

梳理一下上天竺观音信仰的变迁我们可以发现,上天竺观音信仰的发动区域在终南山,无论是道翊的白衣观音还是异僧所讲的妙善公主故事,两条线索都指向终南山。而上天竺的观音也由白衣观音信仰加入了妙善观音的因素,之后,上天竺观音又被带到北方玉河乡的金人区域。从上天竺观音信仰变化这个例子,可以看出,杭州的佛教信仰有其它区域的文化力量的参与,杭州的佛教文化同样也影响到其它区域宗教信仰的塑造。

上天竺观音信仰传播图

四、宋代的川僧与浙僧

元代文人袁桷为无准师范徒孙、西岩了慧弟子东岩净日撰塔铭云:“绍定辛卯蜀破,士大夫蔽江东下。成都大慈寺主华严教僧之秀朗,率弃旧业,以教外传游东南。若痴绝冲、无准范,导逹后进,表表名世者,皆其门人。” 记载了宋理宗绍定四年(1231),蒙古破蜀,大量蜀僧南游两浙之事。另一元人危素撰雪窗悟光塔铭亦云:“宋自南迁,都虎林,大刹相望,其说法居尊席者多蜀之大浮图师。若无准范公、北磵简公辈,声光震辉,号为极盛。国朝既混一宇内,蜀土宁谧学佛之士游东南者,何可其未数数然也。”说明南宋至元,蜀地僧人皆有南游两浙的传统。此二则材料说明元代人已注意到蜀地僧人南游这一现象。

其实早在宋代,僧俗两界人士对蜀僧南游这一现象已有记录。南宋文学家陆游于宋孝宗乾道六年(1170)入蜀,路经荆州二圣寺,记录当时情形云:“荆州绝无禅林,惟二圣而已。然蜀僧出关,必走江浙,回者又已自谓有得,不复参叩。故语云:下江者疾走如烟,上江者鼻孔撩天。徒劳他二佛打供,了不见一僧坐禅”足见在南宋前期,蜀僧南游已成为一个非常突出的现象,以致于当时已有俗谚描写蜀僧南游的情况。

由于大量蜀僧出关南游,而南游蜀僧中杰出者亦复不少,故而宋代“川僧”已成为两浙丛林备受关注的文化现象。应庵昙华曾言:“大宋国里,只有两个僧:川僧、浙僧。其它尽是子:淮南子、江西子、广南子、福建子。”说明南宋的蜀地僧人与当时处于政治中心的浙地僧人已具有同等重要的地位,他们的重要性已超过了淮南、江西、广南、福建诸地的僧人。宋净慈寺僧人断桥妙伦为浙人,其师佛鉴师范为蜀人,妙伦为佛鉴拈香云:“你是川僧,我是浙僧。相逢相见,元似不曾。因何今日成冤憎?不见道:臭肉来蝇。”说明川僧入浙也引发了两浙僧人的身份自觉。

又由入浙蜀僧性格、行事与浙地僧人多有不同,故而形成了独特的禅风——“藞苴”,“川僧藞苴,浙僧潇洒”几成当时宗门习语。,如大慧宗杲(1089-1163)《祖传禅人求赞》:“藞苴全似川僧,萧洒浑如浙客。偏向情未生时,拈出报慈一隔。”无准师范(1178-1249)上堂云:“摩腾入汉,平地风波。达磨西来,重增殃祸。是则是,且道祖意教意,是同是别?川僧藞苴,淛僧潇洒。”

川僧与浙僧之所以有所不同与他们的背景有关,来到浙江的四川僧人年轻时大都在成都大慈寺学习过。大慈寺为什么如此出名?这要追溯到唐代。唐代长安本是佛教经典研习的中心,然而由于安史之乱的爆发,大量寺庙被焚毁,僧人被杀;而随唐玄宗一同离开长安来到成都的僧人则被安置于大慈寺。因而,成都大慈寺成为长安义学传统的继承者。两宋南游江浙的蜀僧一般都有大慈寺学习经论的经历,他们既有较好的经论基础,出蜀之后,又接受南方禅宗的参究公案传统的熏陶,这两种学术传承使得入浙川僧成为当时丛林中的佼佼者。川僧南游实际上将长安的义学传统带到了东南,注重经典的义学传统与注重实践的禅宗,相互碰撞、结合,扎实与空灵互补,造就了五山禅宗强大的生命力。之后,五山禅宗的力量辐射到日本和朝鲜。

长安义学传统与五山禅宗结合图

五、结语

浙江佛教自五代开始,在吴越钱氏的支持下全面兴盛。北宋建立,钱氏纳土,吴越佛教随之汇入全国佛教的洪流之中。而具有鲜明地方特色的吴越佛教传统在宋初佛教文化复兴中起了非常重要的作用。阿育王塔进入汴梁,正是这一趋势的一个体现。北宋时期,南北一统,文化交流日益深入,北方佛教也渐与两浙佛教相融合。上天竺原有观音信仰与北方汝州香山观音信仰的结合,是北宋南北佛教信仰交汇的例证。南宋定鼎临安,两浙成为全面的佛教中心,对全国佛教产生了辐射与汇聚的双重作用。四川僧人入浙,是宋代佛教发展中的一个非常突出的现象,川僧与浙僧的对立与抗衡,促进了南宋禅宗的东西融合。

作为重要的佛教文化区,宋代浙江佛教与全国佛教有着非常广泛的联系与互动,本讲将以阿育王塔的北上、上天竺观音与汝州妙善信仰的结合、游历于浙江的四川僧人为例,从佛教实物、信仰、人员三个方面的流动为切入点,展现宋代浙江佛教与全国佛教的互动关系。正是从这个意义上说,我们不仅要关注“浙江的佛教”,更要关注“佛教在浙江”,只有这样,我们才能更好地理解“浙江佛教”。

浙江大学古籍研究所教授

现兼任中国宗教学会理事,浙江大学佛教文化研究中心副主任,浙江大学宋学研究中心副主任。主要从事汉语佛教文献学、佛教与中国文学关系的研究。

所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立