王德威:夏志清看起来那么欢乐,其实非常压抑和寂寞

2017年10月26日 02:21:23

来源:凤凰文化

作者:冯婧

他就突然讲,每一个人看我像小丑一样,其实我是一个紧张的人,然后他说我其实是很寂寞的,到今天我都记得那个场面,我当时就觉得这是不可能的,他这么热闹的一个人怎么会寂寞呢。可是《书信集》里,他常常会讲到我很寂寞。

凤凰文化讯(冯婧报道)夏济安、夏志清昆仲,是中国现代文学评论界的两大巨擘。世人多熟知两位先生学贯中西,在中国文学和英美文学方面都有深厚造诣——夏济安先生创办《文学杂志》并兼任主编,引介了新批评与欧美现代文学进入台湾,开一代华语文学风气之先,还栽培了白先勇、王文兴等一代新人。所著《黑暗的闸门》自问世以来,便成为了中国左翼文学研究领域一本划时代的杰作;夏志清先生的里程碑式经典之作《中国现代小说史》论述了中国自五四运动至上世纪六十年代初小说的发展,发掘了当时尚未引起注意的张爱玲和钱锺书,《中国古典小说》更是以新批评的手法解读了包括四大名著在内的多部古典小说,见微知著,旁征博引,令人耳目一新。

《夏志清夏济安书信集》卷一、卷二/活字文化

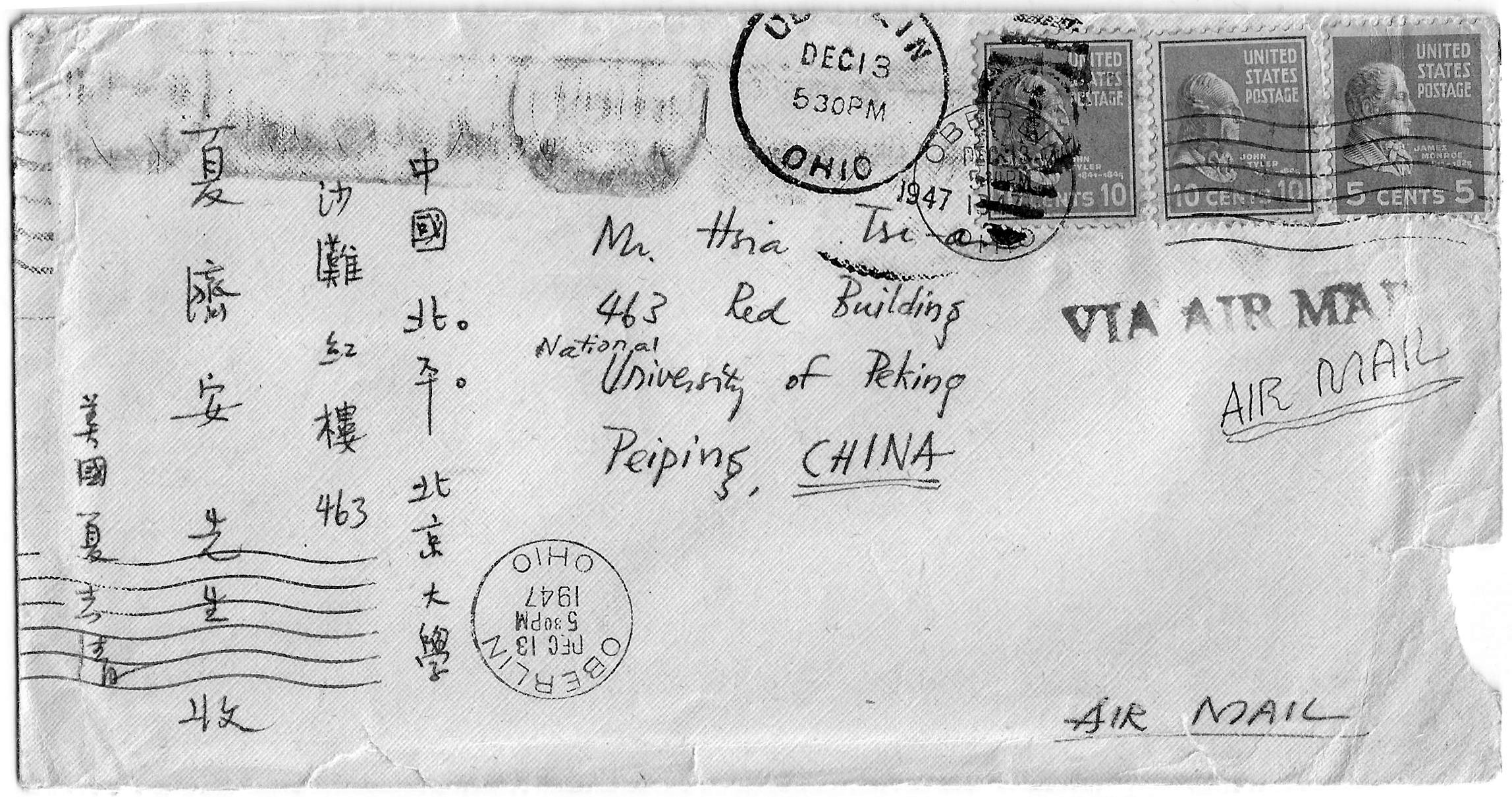

夏氏兄弟互相砥砺、亲密无间的感情也早已传为美谈。兄弟二人长于上海,流离香港,又曾同时任教于北京大学,后来则分别流寓台湾、美国,他们早年的求学生涯,既是东西方学术交织融汇的实例,又是民国和1949年后大历史的亲身见证。自1947年夏志清赴美求学到1965年夏济安因病逝世的18年间,兄弟两人通信六百余封,由夏志清先生珍藏六十余载。经夏志清太太王洞女士授权,苏州大学季进教授注释整理,辑为《夏志清夏济安书信集》。在这些书信中,他们聊家常、谈感情、论文学、品电影、说抱负、议时政,推心置腹,无话不谈。从中我们可以真切地触摸到那个时代的风云变幻和那一代学人的心路历程。

王德威在推荐语中写道,“这对兄弟志同道合,也是难得的平生知己”。2017年10月19日,在《夏志清夏济安书信集》大陆版前两卷出版之际,藉王德威教授来京进行学术交流之机,活字文化、凤凰文化与单向空间特别策划了《天涯万里,尺素寸心: 夏氏兄弟书信中的家国情事》主题活动。本场活动由活字文化总经理李学军担任主持,孟庆澍、刘大先、袁一丹、李松睿四位青年学者参与对谈。感谢北京大学中文系博士生李浴洋对本次活动的帮助。

活动现场

王德威与夏志清先生共事多年,有着旁人不可比拟的亲密,他与现场听众分享了初次见夏先生时的幻灭与最后一次见夏先生的感伤,以及夏先生与李锐、王安忆、卫慧等人相处的有趣瞬间。在王德威看来,夏先生是一个看似热闹实则寂寞的海外知识分子,尖锐而幽默,从不按理出牌,但正如夏先生临终所言,他是20世纪最伟大的中国文学评论家,早已永垂不朽。

王德威从三个层面对《夏志清夏济安书信集》进行了解读:首先是一部坦承又私密的情感史,是一个实际生命的见证;同时,也是一部迥异于国仇家恨的大时代语境的生活史,勾勒出了世变时代文人和知识分子无所依附的特殊面向;此外,《书信集》也有意无意地实践了两位夏先生的文学抱负——兄弟二人在四十年代都已经接触到了早期的新批评的传统,相信生命和文学都应有其力量和复杂性。在他看来,两位夏先生的通信,呈现了另外一种人文主义,无论我们喜欢还是不喜欢,这是夏氏兄弟所给予我们的另外的一种教育。

凤凰文化特整理了本次活动的实录,与诸位读者共享。

夏志清与夏济安

情感史:亲密无间、无话不谈的夏氏兄弟

王德威介绍道,《书信集》完整保存了夏氏兄弟从1947年的夏天到1965年3月23日夏先生过世前这段时间的通信记录,两个人的生活都并不安定,但他们维持着通信的习惯,这是非常难得的。在他看来,兄弟二人亲密的通信,其实也是对那个时代学有专长的一代青年知识分子的生活的反映。“1945年,兄弟两人都在北京大学,夏济安在北大任教,夏志清是助教,但是两个人都不喜欢北京,似乎是南方人对北方人,也不能说是与生俱来,就是一种自以为是的高姿态。两位都是不折不扣的上海人,而且是当时还很落后的浦东人,有一点自卑,所以即使在乱世,在香港在台湾在美国,生活捉襟见肘,但他们还是很关注生活的细节,我做了几套西装,我要怎么去追那个比我地位高一点的女朋友,他们很在乎的这个,可以看到那种心态上非常微妙的调试和挣扎。”

王德威指出,如果现在中国所谓的历史有一种叫做情感史,也许《书信集》是这个历史里的重要资源,是一个实际生命的见证,这个历史当然包括了很多五四以来的情书,那是另外的一个资源。他介绍道,《书信集》的第一卷,就是北大的年轻老师夏济安追女朋友追得死去活来,我们稍微有点判断能力都会觉得这是一个绝望的追逐,三十六、七岁的人追一个十四岁的小女孩,用今天的话讲就是“洛丽塔情结”,我觉得很妙的就是他以这样直言无碍的方式和他的弟弟来倾诉所有的细节,兄弟之间这样坦白的还是很少见的。《书信集》第二卷,上来就是夏志清说我昨天去看了成人电影,洋人拍摄的令我大吃一惊,可惜影像还不够清楚。另外夏济安跟他的弟弟坦白说,我到了这个年纪其实还没有性经验。王德威觉得兄弟之间发生这种对话是不可思议的。

在这一卷里面,大家看到夏志清经过了千辛万苦,总算找到了一个女朋友,而且是洋人,但他开头就说这个女孩子不漂亮,但她很喜欢我,你就觉得隐隐有一些不祥的感觉。他一直有一个阶级上的力争上游的意识,我是耶鲁的毕业生,我总得找一个匹配我的,可是她不是。所以到这一卷结束的时候,孩子也生了,这个婚姻看起来还是快乐的。但王德威做了一个预告,到了第三卷峰回路转,是一个非常惨烈的结局,但是更惨烈的还在《书信集》的结尾之后,自己虽然认识夏先生,但听到他那些惊人的情史都觉得不可思议。

现场图

生活史:冷战时期海外知识青年的心路历程

王德威将格局放大到1947到60年代初的冷战时代,把中国的战争视作乱世的一部分,可以发现夏济安的足迹从上海到了香港又到了台湾,在台湾总觉得不安定,想离开这个看起来危在旦夕的岛屿去美国,最后兄弟两人终于在美国重逢,这部分一代中国人的迁徙史,其实是和大时代的语境息息相关。

王德威提醒读者,刚才讲到私人生活的见证和大历史之间的冲撞和张力,本以为在《书信集》里总会看到一些国仇家恨,总会看到一些涕泗飘零的字句,但实际上出现的频率是很低的,多半是谈昨天上了什么课,看了什么电影,这个周末我又到了纽约,去舞厅跳了一个舞,但我又觉得自己很笨拙,追女朋友怎么也追不到。王德威还以自己在台湾的受教育经验为例现身说法:按照课本里所教的知识,你会想象《书信集》里应该充满忠孝仁爱,但《书信集》里95%都是日常生活琐事。“其实我以前会觉得真是有点不公平,绝大部分的中国人都在经过那个惊天动地的经验,这个夏济安怎么可以来说我又替我弟弟定了两套西装,我又替我的弟媳妇定了一个苏绣的绣花鞋给她寄到美国去。”

夏志清在耶鲁

王德威坦言自己有一种落差感,会对这些留学生这样的一个面向感到不安,在这个不安里面,又会觉得他们这样的一种生活方式,或许也是对大历史的不安的一种对应表达。在这样的大历史里面,张爱玲的名言说,整个时代无能为力的时候,也许我们应该把注意力转向生活的细节,我总得找到一个安身立命的方式吧,而那个威胁往往是你知道你在美国是很难有一个真正的立足机会的,也没有那个家世,也没有适当的学问背景。一个中国人在耶鲁大学念十九世纪的英美文学,怎么找工作,今天这一辈的留学生可能也有类似的考量,可是那个时间的考验之尖锐,要百倍于现在这一代年轻人。所以第二卷里面有很大一部分内容是夏志清不断地透露他在毕业之后怎么找工作的那个焦虑。王德威半开玩笑说,自己很难想像有着满口苏州腔英文的夏志清怎么找工作,你不要说他的英文你们听不懂,他中文你们也不见得听的懂的,他那个苏州腔像机关枪一样,而且他的想法是跳跃式的,你很难在他的对话里找到逻辑性的起承转合。他有很多惊人之语,可是转到文字上的时候却是一清如水,他写的白话文是很清楚的,还有一点淡淡的忧伤跟自制的感觉。

王德威引导现场读者去感受夏志清写这些信的时候的焦虑,提醒读者注意刚刚到美国的留美华人知识分子的心路历程:他交了一个美国的女朋友,论及婚嫁了,他找不到工作,他的未来何去何从,茫茫然的;他的哥哥在台湾虽然是不错,但这个哥哥一心一意地想离开台湾;父亲、母亲那时候在上海,而上海正在经历一个变动,前面几年似乎生活还不错,但慢慢就看到父亲的病,母亲的焦虑,经济情况的下坠等等。这种生活就是日常生活的这种琐碎的面向,从情感导向衣食住行,穿衣吃饭也是学问。

信封

学术史:文学与生命是息息相关的

在王德威看来,两位夏先生都是特立独行的人。尤其是自己认得夏先生,所以觉得书信集里埋藏了好多的伏笔,后来的问题全部都已经出现了。两兄弟虽然看起来很不同的,但都是很压抑的个性,包括那种海外的寂寞,那种客观环境的不利,尤其夏志清先生,有的时候是很冲的,不能自制,讲话也没有节制,然后就必须在文字的规模里面找到某一种规范来抒发他的情绪跟日常生活经验,其实在这个《书信集》里已经可以看出来他那种紧张的征兆,日后这个征兆越来越明显。

但同时王德威也提醒读者,写这个《书信集》的同时,夏志清已经开始写他的《中国现代小说史》了,在有限的在海外资源里,他已经开始在阅读他的张天翼,他的沈从文,还有他的张爱玲了。所以这个书信史在很多意义上其实也提供了一个很难得的佐证,让我们继续来看待一个更大的生命历程里的牵念。

夏济安在台大

王德威在第一卷的后记中提出,夏氏兄弟其实是并不爱国的,不管是什么国。第二卷里讲到,夏济安先生在台大的生活其实就是又打了一夜的麻将,又看了什么武侠小说,昨天做了一套西装是亚麻布的,又追了一个女朋友董小姐,秦小姐,看到后来这些小姐都搞混了,反正都没追上,一辈子一个小姐也没追上,这个蛮惨烈的。王德威甚至不客气地说,兄弟两个人在精神的面向上都有一些很极端的,常人所不可以理解的面向,可能用“偏执”来形容更恰当,而这个面向导向了他们对生活细节尤其是情感部分的刻意强调。他们不可能是国家民族主义者,不管是什么样的立场,他可能就是那种上海人,这个都市经验所给予他们的历练和教育都是最好不要沾上任何一个政治立场,尤其是他这个小市民的家庭背景,父亲是一个中低收入的银行职员,有一点青红帮的背景这样。

第二点,这兄弟俩在四十年代都已经接触到了早期的新批评的传统,威廉·燕卜荪,再早到30年代初期在清华大学任教的瑞恰慈,他所代表的那种看待文学的面向,尤其是威廉·燕卜荪对于生命和生活以及文学之间的联动关系的强调,关于文字所代表的那种隐喻性和暧昧性,他有一本书叫做《朦胧的七种类型》,所以文学对于他们来讲可能从来就不是国家民族的那个面向,而是生命的层层累积的复杂经验的总和。而这种总和最后就生命本身而言可以是很隐晦很复杂的,但是一个伟大的作家能够经过一清二楚的语言,来传达这样的隐晦性和阴暗性。所以这里有一个二律背反,要用一个清楚的语言来传达那个复杂的生命的面向,这是一个西方的大传统,像李维斯对夏氏昆仲都有非常大的影响,也就是说生命要活出它的力量,不在于对历史大前提的什么回应,而是要活出生命本身的力量和复杂性,不论是对感情对男女对饮食还是对任何事物的好奇心和多层次的关注,而一个好的作家也应该能够传达这样的复杂度。

王德威刻意引用了这样的观点,来说明夏氏兄弟的《书信集》也有意无意地实践了他们的文学抱负,并进一步指出,如果把书信也当作现代中国文学的一种文类,这些不自觉的创作者勾勒出了一种很特别的,就是所谓的转型时代的或者世变时代的文人和知识分子无所依附的那种特殊面向,我们可以说他们拒绝了国家民族的承担,但是这个拒绝的姿态里面也表露了另外一类的中国知识分子在海外给自己找到立足点的方式。夏先生在《中国古典小说》里其实是有这个面向的,注重很多的细节,很多看起来好像不值得这样写作的,他对女性的同情等等,似乎和《书信集》的风格是一致的。总而言之,这是另外的一种人文主义的呈现,无论我们喜欢还是不喜欢,这是夏氏兄弟所给予我们的另外的一种教育。

信封

王德威强调,《书信集》里呈现的那种生活和主流的论述完全不一样,整个生活经验也不一样。这是一群流亡到海外的,上海浦东的中低层家庭力争上游的知识青年,其实是小资的,非常个人主义的,其实甚至有一点感伤滥情的,但是在互相信任的基础上,他们在书信里展现了出来,最难能可贵的就是它是一个很真实的记录。

同时他也指出,必须把夏氏兄弟放到当时的时代和文学史的脉络里考量。他们在感伤滥情小资了一段时间之后,毕竟还有工作。可以想象夏志清又回到耶鲁大学的小小的办公室,写他那个《中国现代小说史》的初稿,左翼右翼的小说一个都不喜欢,勉强地接受这个工作,他本来不是要写《中国现代小说史》的,而是美国国务院叫他写一个给韩战士兵的关于亚洲和中国的战士手册,这是真正的冷战格局中的一个部分,他觉得这太无聊了,写来写去写成一个小说史。夏济安先生也是才华横溢,在50年代,他已经在用中、英文同时创作小说,也曾经写过诗歌,他对台湾文学最重要的贡献是在1956年创办了《文学杂志》,开创了台湾文艺复兴的契机,他介绍了当时欧美新批评的这些学说,同时也翻译了相当数量的欧美的近现代小说,发掘了大名鼎鼎的李欧梵、白先勇等人。“他每天的生活也蛮有趣的,白天就是有模有样的一个教授,回到家里越想越难过,赶快给弟弟写一封信,我的董小姐今天上课还是没有对我怎么样。我觉得他是一个活生生的一个知识分子,当时也就是三、四十岁嘛,放到那个语境里,你其实是同情的理解。”

夏志清与王德威

王德威回忆与夏志清的交往故事

王德威在80年代初第一次见到“天神一般降临”的夏志清先生,未曾料到十年后被夏先生电话召唤去哥伦比亚大学做他的接班人,及至跟夏志清先生关系非常密切。他现场还讲述了几个与夏先生的交往故事,展现了夏先生不为人知的一面,披露了大量《书信集》伏笔。凤凰文化根据现场录音整理,未经王德威教授本人审阅。

初见夏志清先生

在80年代初,我还是研究生的时候,都是像《圣经》一样的一本书。因为从1961年《中国现代小说史》出版以来,可以说一直到今天,仍然是一个所谓的“经典”,不是说它的内容我们必须要同意,而是说它所展现的那个气势跟格局,到今天无论是批评或者赞美它的后之来者,仍然没有另外一本书能够超过它,你总得从他开始。

我第一次见到在欧美学界大名鼎鼎的夏先生的时候,还在威斯康辛念博士,刘绍铭教授说夏志清来访问,学生得去帮忙接待,当时觉得真的是如获圣旨,夏先生就像天神一般地降临了。等到见了面当然大失所望,就看到一个个儿不高,神态紧张,演讲没有开始已经坐不住,必须不断地走来走去的夏先生。然后一开始演讲,你会觉得这是他准备了还是没准备?他那天要讲《玉梨魂》,讲清末小说跟民国的小说,讲着讲着开始跑题了,讲到美国的西部电影和白兰度,你简直是完全摸不着头绪,所以我相信做夏先生的学生是很痛苦的事情。夏先生以此为傲,他讲课就是天马行空。所以当时蛮惊讶的,就是原来文学大师可以这样随便讲话,我万万没有想到,十年之后,他找我去接续他的工作。在那个节骨眼上,已经感受到夏先生那种讲好听的话是生命的爆发力,讲不好听的话真是完全不按牌理出牌的。他有很多不按牌理出牌的事情,这个在《书信集》里是极端克制的,完全看不出来,除了感情的部分他会透露一些线索,但是你一直觉得这是压抑的人。

王德威

夏先生来听王德威的演讲

我中间还见过他一次,让我特别感动。在1986年,当时我到德国去开一个会,那是两岸三地有史以来第一次在第三个地方开国际会议,叫“中国文学的大同世界”,会议大概有三四十个人,当时最有名的是大家都熟悉的李陀先生,在会上因为左右立场跟夏先生大吵一架。我记得我当时要演讲,一看那个节目表就放心了,因为当时人数众多,会分成两个不同的场次,我讲的应该是老舍跟王祯和,很怪异的题目。但另外一边是李欧梵教授的一个演讲,那天的来宾几乎全部都到了李欧梵先生的场次,我就很安心很高兴,到我那一组的就六、七个人,舞台上大概有三个论文发表者,有一个主持,那就是四位,台下大概有三位听众,我最吃惊的是夏先生来了,他就坐在台下听了那么一场演讲。

邀请王德威来哥伦比亚大学

到了1989年、1990年,他突然给我打了一个电话,说王德威你非得申请哥伦比亚大学不可,我当时吓了一跳,脱口而出这是不可能的,我有别的计划,他说你非得来不可,当然后面大家知道了,我就到了哥伦比亚大学。以后的相处,在很多的层次上,你可以看到他的焦虑的一面。我记得我去的第一天,他请我到他家里,那是一个非常阴暗的,很糟糕的小公寓,他说你坐下来喝杯酒,很洋派,然后他就突然讲,每一个人看我像小丑一样,其实我是一个紧张的人,然后他说我其实是很寂寞的,到今天我都记得那个场面,我当时就觉得这是不可能的,他这么热闹的一个人怎么会寂寞呢。可是《书信集》里,他常常会讲到我很寂寞。

夏志清与夫人

夏先生说,李锐你好像鲁迅啊

他另外的一面就永远是欢乐,而且有点刻意的,不按理出牌的时候太多了。有一年我请了李锐来哥伦比亚演讲,夏先生见了李锐的第一面就说,李锐你长的好像鲁迅啊,李锐有一个小胡子,李锐当时就很尴尬地笑了,结果夏先生第二句话就说,你的牙长的比鲁迅好,我猜鲁迅是不刷牙的。这是很惊人的话,李锐更尴尬了,不知道怎么接下去。

左手挎着卫慧,右手挎着王安忆的夏先生

还有一年,我花了九牛二虎之力,请了我最敬佩的中国女作家王安忆到哥伦比亚。有一天中午正在吃饭,夏先生西装笔挺地进来了,挎着一位女士,这位女士穿着个儿不高,一头秀发,穿着一个高叉的旗袍,一个长筒马靴。进来以后夏先生的苏州英文就开始了,他说王德威你怎么还没有替她办绿卡,我说这是谁我都不认得,我怎么给她办绿卡?原来进来的是写《上海宝贝》卫慧,1997还是1998年,当然上海宝贝那个时候年纪比较轻,也许是风华绝代,我不知道,反正就是个宝贝就是了。我说卫慧我第一次见面,我为什么替她办签证?因为卫慧来美国是很传奇的,她找了我替她背书,当时我不能替她办其他的,只能是以访客的签证。当然卫慧自己最后拿到了签证,当然这不是问题。

然后他说卫慧来了,我们要好好的招待一下,我说夏先生我们已经请了王安忆要演讲,他说那太好了,让她们两个人一起演讲吧,我说这个不是很恰当吧,他很坚持,这两个都是上海来的呀,层级也是一样的。我觉得非常非常为难,百般无奈之下只好打电话给王安忆,我说王安忆,我有一个难题,夏先生坚持要请卫慧跟你一起演讲对话,王安忆很大度,说如果夏先生这样说,我们就照夏先生的意思来吧。所以那天来了一两百人,上海宝贝穿着她的高叉旗袍跟长筒马靴就风华绝代地走进来了,然后就有一个朴素的社会主义的王安忆也走进来了,夏先生左边坐着卫慧,右边坐着王安忆,那一天他特别得意,我觉得这是历史上最尴尬的一次会议,完全没有对话可言,但是夏先生高兴极了,当时好像都是他在表演,这是夏先生的另一面。你说他有真性情,他有他表演的才华,但我要重复说他是寂寞的,他似乎不断在找寻一个补偿的东西,让他自己不断成为一个感光的焦点。那天晚上吃饭也很痛苦,到了夏先生最喜欢的一个苏州馆子,夏先生得意极了,左手挎着卫慧,右手挎着王安忆,堂而皇之地走进了高级餐厅,人人侧目,然后夹起了大海参,你吃你吃,他就这么一个人,这是一个大家所不知道的夏志清,非常鲜活的一个人。

但是你看《中国现代小说史》,他其实有非常犀利的一面,他对我特别特别好,我们的关系不同一般的,但是他对我的批评绝不容情,他说王德威你不能够成为一个批评家,你的致命伤就是你的胆子太小了,你不敢骂人,不敢得罪人,他说你作为一个批评家,你要有那个面才能够真正地冲锋陷阵,到今天我好像还没骂过人,我在夏先生眼里一直是一个失败的批评家。

90岁的夏志清

哈佛的曹操引诱了哥伦比亚的诸葛亮

到了夏先生生命的最后几年,我替他办了一个夏氏昆仲的研讨会,那个时候我已经到了哈佛了,对夏先生非常抱歉,我一直要弥补我逃跑的这样一个愧疚,所以我就回到了哥伦比亚,替他办了一个大型的夏氏昆仲研讨会,冠盖云集,我还特别请了哈佛大学的韩南教授,在美国做明清小说的泰斗,他是一个谦谦君子,学问特别好,又有点害羞,这当然就是夏先生下手的对象了。夏先生开幕致辞的第一句话说,我知道为什么王德威要办这个会,因为他心里觉得他很愧疚,他说我就像是《三国演义》里的刘备,我当初三顾茅庐,三顾茅庐请了王德威到哥伦比亚大学,我万万没有想到,这个诸葛亮竟然是一个叛徒,然后指着韩南教授说,哈佛那个曹操引诱他,结果这个哥伦比亚大学的诸葛亮就半夜就夜奔曹营背叛了我。他现场就讲了这样一个笑话,大家都哄堂大笑,我很尴尬,因为他讲的都是实情,但是我们的关系完全没有受到影响。

最后一次见夏先生,他已经永垂不朽

我最后一次见夏先生是2012年的12月13号,我正好要回台北去开会,但是我走之前去纽约专门看了他一次,那个时候他已经在医院安宁治疗了。他就躺在床上,看到我来非常高兴,谈笑风生,讲的都是医院的饭真难吃,还是那套生活的琐碎细节。这个时候有一个住院医师进来了,他看到医生进来非常兴奋,说医生你今天好不好?医生说很好。他说医生你看我有没有希望?医生说有的是希望,你很好。他说医生你不用骗我,你看我是不是没有救了,你看我能活多久。医生说你可以活的很久。他说你不用骗我,我是一个相信科学的,我不相信中国的那一套,我不迷信,我大概就快要死了。医生说你怎么怎么样。他说医生你不用劝我,我旁边这个教授是哈佛来的,他可以证明我是20世纪最伟大的中国文学评论家。他说你不用担心,你可以告诉我,我还可以多活几天吗?医生都吓到了,不知道如何回应。他最后用英文说,你不用担心我今后能够多活几天了,我已经永垂不朽了,我早就知道我已经永垂不朽了,我就是这样的人。后来在夏先生的追悼会上,我就引用了这句话,我说我们的夏先生不用等我们来追念他,他自己就已经追念他自己了,他已经永垂不朽了。

[责任编辑:冯婧 PN041]

责任编辑:冯婧 PN041

凤凰资讯官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128