听姥爷讲那过去的亲身故事

2016年03月26日 01:31

来源:北京青年报

姥爷当村里的会计是从1959起,因为读完小学,他能流畅地写写算算。他的绝活是打算盘,打得特别精准。直到现在,姥爷仍坚持用算盘这个习惯,给妈妈整理票据都是用自带的老式算盘合计。我家书柜里存放着不少老账本,经常看见姥爷翻腾。去年冬季的一天,他找到一张表,吃晚饭时他跟妈妈说,别看这张表,可有来头呢,你不是想研究“整五风”的事吗?因为它,我差点被诬陷整倒,这背后可有故事呢。

原标题:听姥爷讲那过去的亲身故事

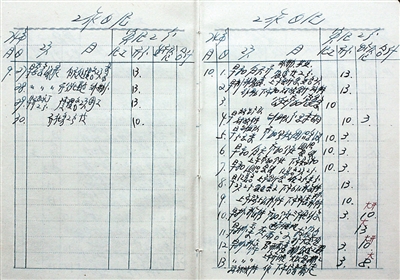

姥爷的工作日记记录详细

姥爷坚持用算盘记账

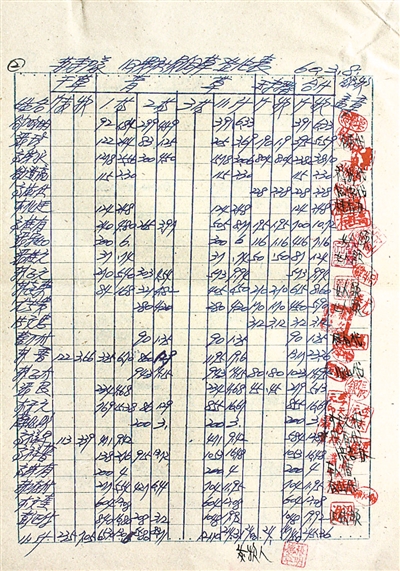

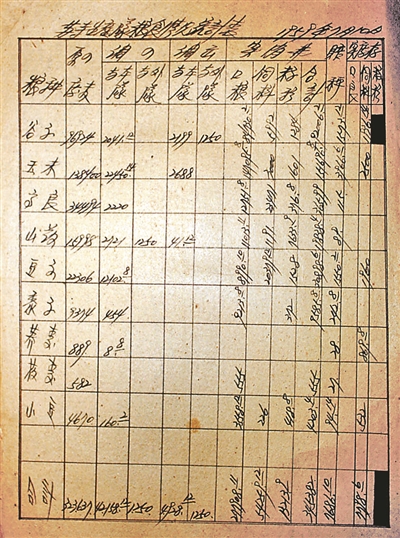

重要的会计账经常一式两份

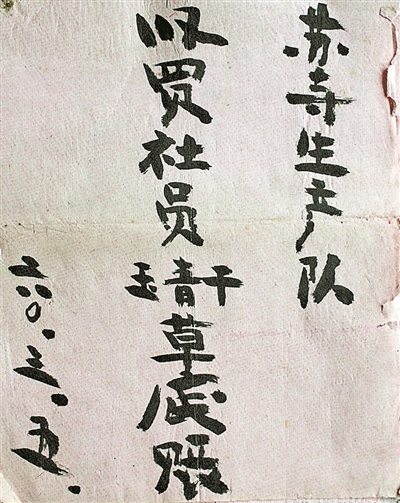

交给大队的自制账目表

◎石蓼萧

“小孩快来拆围子,我们是八路军,人民解放啦。”

我的姥爷很平凡,他1937年出生在河北省大山里的一个村庄,所属的县改革开放后依然是国家级贫困县,张艺谋《一个都不能少》的电影就是在这里拍摄。

姥爷常说,打从记事起,他就遇到战乱。记得是1943年,日本侵占了黑河川(河北省东北部一带),把居住分散的老百姓集中在围子里住,姥爷的家就并到一里开外的沟门村。

围子的墙特别高,是用石头砌的,大围墙里又垒了低于四米的二道墙。站在二道墙上,可以望见围子外的一切。围子的四角修了炮楼,炮楼两层,中间铺着大木板。在二层炮楼的墙上,留多个洞眼,可以当射击孔使,也能看外面的动静。大围子西边留了个门,两扇门合起来约有四五米宽。东围墙靠北处,修个小门,称小角门,不大,只能走行人。这个小角门方便了北面来的沟里人回去种地。小角门晚上关得早,赶牛车拉东西得走大门。

修围子时姥爷还小,记不太清楚。不过,姥爷曾听他的父亲讲:日本来了,赶人们到一个村住时,白天大伙只准修围子,不许干其他活,夜间才能盖自己的房屋,姥爷家的房子就是夜间压的栈(即盖起了屋顶)。

集家后,姥爷在围子里念过一段私塾。老师是本村的吴德旭和十五里外东万口村来的狄老师。1945年秋的一天,姥爷正念书时想出恭,老师准许后带上出恭牌到街上,见好多人在拆围子。他记得有位陌生人喊:“小孩快来拆围子,我们是八路军,人民解放啦。”姥爷当时很害怕,飞快跑回塾屋里,说肚子疼,趴在炕上不敢动。

日本一走,被集家的人很快又搬回原来的地方住,自由生活。姥爷的家乡解放了,老百姓叫“事变”了。

日本被打垮后,在八路军政府的关照下,姥爷的原居住地——苏寺村办起了小学。他在小学念书时,当上了儿童团长。姥爷说,那时儿童团员们都很积极,站岗放哨,查路条,斗坏人。姥爷的家乡土改早,1946年分青苗,1947年土地重分。土改时,贫农团审讯地主富农,挖浮财,赶富农的羊,都让儿童团参加。当时念书不太注重教学,每天让打霸王鞭、扭秧歌,叫积极参加运动。

姥爷还清楚地记得,有一次到户里搜粮,儿童团成员将那家的大人都困住,结果老母猪进屋把存放粮食的瓦缸扳倒,粮食撒了一地。每说到这儿,姥爷都补充一句,小时候虽不懂什么事,可做起事来很认真。记得当时赶富农家的羊群,学校的老师也参与,赶到一起的羊咩咩乱叫,好多羊羔被宰杀煮着吃了,羊皮贴到学校杂物间的墙上。有户富农与姥爷家有亲戚,家里有两百多只羊,每到秋天膘满肉肥时,过中秋节也舍不得宰,当家的人说没有闲羊;其实,羊无所谓闲不闲,都是不会干活的牲畜,可他们家就是舍不得多吃一些,只把老弱病瘸的杀了过节,结果,一大群羊都给充公分掉了。

战乱时,老百姓很难分清哪支队伍来了,就尽量谁也不得罪

姥爷还讲述了他家乡的战乱和不太平的事。村里有个姚画匠,常在承德(当时叫梁东)给庙里塑画。姚画匠家里穷,死了老婆,带着两个女儿。土改时,姚画匠参加了贫农团,被工作队抽到十里开外的东瓦窑村搞土改。1946年秋,该村土改正在进行的时候,发生了八路军区小队叛变的事。原来国民党的一个乡长笼络姥爷所属的茨营子乡八路军区小队队长,在相邻不少村庄策动叛变,正在东瓦窑下乡的康主任等人被杀害。于是,土改中一些被斗争的人借机打压土改工作队,姚画匠被拴着游村。

游街到邻村瓦房沟。看到“鲜活血拉”的场面,村里年长的人站出来说话,不让到他们村游斗,怕不吉利。随后,姚画匠被拖回东瓦窑村,死在村外一个大山沟里。不久,叛变的那些人和当地的国民党人遭到镇压,游斗处死姚画匠的人都被抓起来,有人被处死,有人被关押。

姥爷说,从1943年日本占领到1949年解放,村里很乱,一会日本来了,一会共产党来了,一会国民党来了,他们还互相扮演刺探情况。老百姓很难分清,就尽量不多问不多说,谁也不得罪。

姥爷当村里的会计是从1959起,因为读完小学,他能流畅地写写算算。他的绝活是打算盘,打得特别精准。直到现在,姥爷仍坚持用算盘这个习惯,给妈妈整理票据都是用自带的老式算盘合计。我家书柜里存放着不少老账本,经常看见姥爷翻腾。去年冬季的一天,他找到一张表,吃晚饭时他跟妈妈说,别看这张表,可有来头呢,你不是想研究“整五风”的事吗?因为它,我差点被诬陷整倒,这背后可有故事呢。

姥爷不服那一套,还敢跟他顶

1958年秋,姥爷的家乡加入了新成立的人民公社,即“东风人民公社”,下面有生产大队,姥爷属于瓦房沟大队。大队下面又划分了中队,但中队不核算,由大队统一核算。姥爷家的中队叫苏寺中队,分古方、沟门、苏寺三个组(片)。

当时的大队书记姓王,是位脱产的国家干部。据姥爷讲,这个人没有工作水平,办事也不公道,姥爷在办事中与他吵了好几架。比如,大队有好多个中队,可是,当上调物资、库存粮食等物品时,偏偏要多调姥爷所在的苏寺中队的,因为苏寺中队书记和队长胆子小怕事,不敢不给。这时,作为会计的姥爷,反而提出不多给,因为社员生活很差,都挨饿了。

由于姥爷不服大队书记那一套,还敢跟他顶,就成了书记的眼中钉。1959年10月,各中队的牲口饲料有些结余,大队不调别中队的,只跟苏寺要,中队书记和队长应承要上交。姥爷借着把握中队粮食账的便利,擅自做主,通知中队下面的三个组,让组会计赶紧把粮食卖给社员。那时,粮食都存在各组的库房,中队不设库房,只把守着账目。在挨饿时期,库存的玉米饲料几乎不到半天就被卖到户,钱款立即交到姥爷这儿,被姥爷制成账目表,一同交给大队。

当时,姥爷作重要的会计账,都是一式两份。因为他发现大队会计和大队财政这两人有问题,所以处处加心,以防被牵连。分卖饲料的那张表,有一份就这样被保留了下来。

肆“说出谁偷了羊,

坐自行车给一分钱。”

根据登记表的记载,当时卖给社员的是7798.6斤饲料粮,为村里人解了燃眉之急,但招致大队书记的极度不满。待他找到整治人的机会,姥爷的麻烦也就来了。

那时,人没有粮食,牲口没有草,大队要求不准饿死牲口,各中队就发动社员打荒野草。当时打荒草不是义务,大队定价,会给一定的报酬。苏寺中队社员按三个组(也是三个片)交售,各组把上交的数量报给中队,姥爷汇总后报给大队,并从大队领款,回来分给社员。没成想,荒野草的款项竟被说事,成了大队在苏寺中队大力“整五风”的另一重要原因。

1960年冬,苏寺中队的羊倌李文斌(有点精神失常)反映丢了羊,先说少了这么多,后又认为是那么多,究竟是多少他也说不清。丢羊问题逐级反映给大队、人民公社和县。大队书记因对姥爷很不满,于是借机报复,在1960年冬天的“整五风”运动中,把苏寺村列为全县重点。

“整五风”来势凶猛,工作队进村后,把苏寺村干部全都撤掉,发动群众提意见。先由丢羊事件入手。姥爷清楚地记得,由县、社、大队组成的工作队进村,除了来后又走的干部,有28人常住,当时苏寺村的三个组人口加起来也不过700人。下乡干部中有县公安局长、县委农村工作部长、公社书记等主要领导。他们几乎驻守一个冬天,白天和晚上大会小会不断,还登门到户开会,让社员揭发批判。此间,逼问姥爷是谁偷吃了集体的羊,究竟贪污了多少荒草款。

幸好,在汇总三个组交售的荒草数和分发款项时,姥爷都保留了账底,特别是社员前来领钱,都签章并按了红手印。这样的证据往出一摆,贪污荒草款的事立即得以澄清。

但是,到底谁偷吃了羊,姥爷确实不知道。不知道就不能乱说,姥爷的个性很强,跟盘问的干部顶了起来。

姥爷时常讲述这个场面。在苏寺学校的办公室,炕上坐着公安局长胡庆春,农村工作部长刘进昌在一边倚靠着被子垛,姥爷坐办公桌旁的一个方凳上,对面坐着公社公安员王万富。公安员先说话,让姥爷交代问题。姥爷说真不知道,要知道会讲出来。猛然间,王万富站起来拍桌子,说姥爷“你好嘴硬”。姥爷也马上站起来拍桌子,指着他讲:“你是国民党。”炕上的刘部长坐直身,先批评公安员不对,后又对姥爷说:“小张呀,有问题不交代,就是糊涂蛋,装也装不过去;要是没问题,也别瞎说,瞎说了最后不好定案。”姥爷很佩服刘部长说的,同时也敬重公安局长,说这个官不压人。

丢羊的问题还是没有破案。工作组中有人采取了其他办法。比如,有的干部在苏寺的场院用自行车带小孩,谁能说出有人偷羊,就给一分钱,还可以坐车子绕行几圈。很多孩子都坐了自行车,姥爷的叔伯妹子当时还小,看到别的小孩坐了,自己也想玩,于是就对推车人说:“我大(当地话,即父亲)和我大哥(指姥爷)还有高贵有(村民),他们用切菜刀宰羊了。”于是,这位小姑娘也得了一分钱,坐了自行车,结果,被提到的人遭了殃。

她的父亲、姥爷的大伯张文光本是解放以来村里的公安员,立即被列为重点整肃对象,工作组和村民好多人在食堂围着他,最后被逼得用菜刀抹脖子。

伍县里两次派人来落实情况

也没查到什么

丢羊的事没有水落石出,转眼到了1961年春耕。姥爷回忆,工作组蹲守了一个冬季,春季接着又来。有一天,公社书记刘元把他叫到村民韩普家,说:“别的问题都已查清,你就不用说了。今天就把丢羊的问题说清楚。”姥爷回答:“我没有偷羊,别人谁偷了我真不知道。”公社书记开始给姥爷做思想工作,“咱们都是共产党员,有问题不交代是欺骗党,没有不透风的墙,纸是包不住火的。”于是,姥爷问他该怎么说,他说实事求是地说,翻来覆去就这几句话,最后他讲,你想怎么说就怎么说吧。

姥爷当时干了一天活,很累也很烦,就上了脾气,说是这么回事。刘元一听,以为姥爷要讲“情况”,就从炕里边挪到炕沿边,和姥爷对面坐着。姥爷故意说:“有个人想吃羊肉,非得叫我给他偷宰两只,但羊毛一根都没留下。”公社书记追问是谁让杀的羊,姥爷大声说:“是你,刘元。”当时,在一旁的公社青年干部小冯插嘴:“刘书记是给你做思想工作,你怎么这样。”姥爷气愤地要他住嘴。刘元被气得说:“你耕地累了,回去休息吧,明天我们到你家去,破羊案不找别人了,就让你给说清楚。”姥爷回嘴:“家住不远,什么时候来找,奉陪。”

公社书记那么说了后,却一直没人来打扰,“整五风”随后结束。这时,大队书记派人拿个空白表来,要给姥爷处分,先让本人在意见栏内签字,并填写意见。姥爷很生气,写“出党”。这个表究竟写了什么,姥爷不知道。表被上报到县委,县里两次派人来落实情况,也没查到什么,这事就下去了。

数年后,在“文化大革命运动”中,苏寺村丢羊的事被带了出来,原来偷羊的是村民公认的“绵里藏刀的人”(即隐藏很深的人)。据说,他们当时不仅偷吃了本村的羊,还偷了外村的。而让姥爷想不到的是,他的一个弟弟也偷吃过。这事姥姥却知道,她怕脾气火爆的姥爷给交代出去,就瞒着不说。还需一提的是,“整五风”工作队中的县社干部、公安局胡局长和公社书记刘元在“文革”中被打倒,来到姥爷的村里接受批判和改造,在这一特殊时期,他们还结下了友谊。

陆被求“当支书”,但他不情愿

1961年冬“整五风”运动一来,姥爷就靠边站,即被免了中队会计。1962年春“整五风”运动后,人民公社体制发生了变动,原东风人民公社解散,姥爷家乡属于茨营子公社,相应地,以前隶属于瓦房沟大队变为独立的苏寺大队,此时总人口700多人,姥爷家属于大队下面的第七生产队,姥爷又被推为政治指导员。

1965年春,县社几位干部到苏寺大队下乡,几天后,大队进行支部改选。党员会上,大家按部就班,选张宝斋连任支部书记。下乡干部向公社作了汇报,公社不同意,认为连任的支书年纪大了,没什么文化,工作没有开拓性,让苏寺选一名年龄不超过30岁、有文化的人担任支部书记。下乡干部再次到村后,就召集苏寺、沟门、古方三个片10个生产队的党员开通风会。按公社要求,党员中就姥爷一个人符合条件。

姥爷被锁定为新支部书记人选,但他不情愿当。根据姥爷的笔记本所记,1965年阴历3月20日晚,公社来人开大队党员会。会上,党员们一致表决让他当大队书记。姥爷说当时自己还发了火,说了不少难听的话,比如,“你们有眼无珠,好坏人不分”,“运动中有干部专门打击报复人,却没人管”,“丢羊不破案,伺候你们没门儿”,公社干部和大队的党员们默默听着。等姥爷说完,公社领导说:“是社领导商量选你的,了解到你1956年退职之前,在乡里常一个人看党委会、乡政府的门,工作干得不错,还成了脱产干部。后来你自动离职,下乡时与你共过事的县干部还曾想要你到县组织部门工作,结果你不干回家务农了。运动中你受了委屈,发火是应该的,你要是不当,我就给你跪了,直到你应承当我再起来。”在场的党员们也跟着说和。

姥爷这个人不怕硬就怕软,在那种情况下,他不好意思拒绝别人的“抬举”,表态服从组织安排,尽力当好大队的支部书记。第二天,也就是1965年阴历3月21日,姥爷正式上任。

姥爷这一当便是20多年。

姥爷保持了留账目、做记录的习惯。姥爷留存的大部头记录从1967年3月开始,到1992年4月结束。这些记录经妈妈整理后2012年由华东师范大学出版,共计125万字,上下两册。看着姥爷拿到正式出版的书,能觉察到他的开心,也许还有点“小骄傲”。他回老家,都会带上这厚厚的两本书。

其实,姥爷的故事还多着呢。我用笔记录下的这些,仅是其中的一部分,事实上也是用自己不成熟的小感悟进行的连贯。我想,历史不仅需要记录,还需要感悟。在浩如烟海的历史海洋里,不管是显赫的英雄还是平凡的人,都该拥有各自的位置吧!

凤凰资讯官方微信

视频

-

李咏珍贵私人照曝光:24岁结婚照甜蜜青涩

播放数:145391

-

金庸去世享年94岁,三版“小龙女”李若彤刘亦菲陈妍希悼念

播放数:3277

-

章泽天棒球写真旧照曝光 穿清华校服肤白貌美嫩出水

播放数:143449

-

老年痴呆男子走失10天 在离家1公里工地与工人同住

播放数:165128